Gruppe 1: Milchsäurebakterien und Milchprodukte

Die Milchsäurebakterien sind eine Gruppe von Bakterien. Sie sind einander nicht besonders ähnlich und die einzelnen Arten sind auch nicht näher miteinander verwandt. Es werden Bakterien aus ganz verschiedenen Gruppen zusammengefasst (z.B. Lactobacillus oder Enterococcus).

Gemeinsam haben sie, dass sie für ihre Energiegewinnung Zucker benötigen, die sie aus ihrer Umwelt aufnehmen müssen. Diese Zucker werden in einem Prozess abgebaut, der als Milchsäuregärung bezeichnet wird. Dabei entsteht immer Milchsäure und bei bestimmten Bakterien auch noch Kohlenstoffdioxid (CO2) und Alkohol (Ethanol).

Die Milchsäurebakterien können als Stoffwechsel nur Gärung betreiben. Außerdem können sie bestimmte lebensnotwendige Stoffe (wie z.B. Aminosäuren) nicht mehr selbst herstellen. Daher sind sie an das Leben in Milch angepasst, wo sie diese Stoffe aus der Umgebung aufnehmen können. Sie kommen aber auch im Darm von Säugetieren oder verrottenden Pflanzen vor.

Nutzen für den Menschen

Verschiedene Arten von Milchsäurebakterien werden zur Herstellung von Lebensmitteln verwendet. Zum Beispiel für Joghurt, Kefir, Sauermilch, Käse aber auch im Sauerkraut, und beim Backen im Sauerteig.

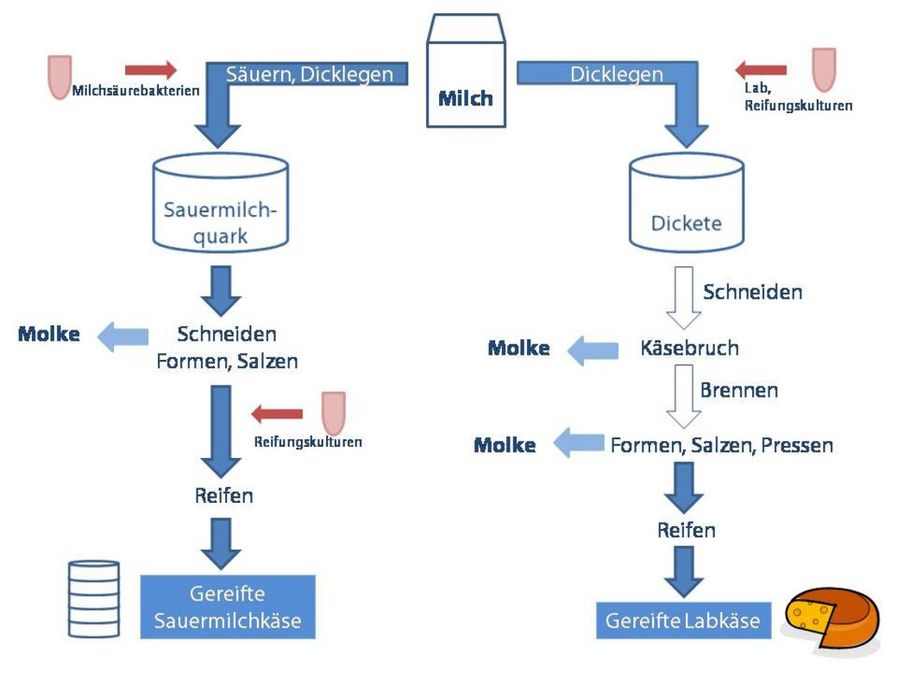

In der Lebensmittelindustrie werden speziell gezüchtete Bakterienkulturen für die Herstellung von Sauermilchprodukten und Käse eingesetzt. Daher werden sie auch als Sauermilchbakterien bezeichnet. Die durch die Bakterien entstandene Milchsäure lässt das Eiweiß in der Milch gerinnen. Dieser Prozess wird als Milchsäuerung oder Dicklegung bezeichnet. Das entstandene Produkt ist durch diesen Prozess angedickt und angesäuert und kann weiterverarbeitet werden.

Die Milchsäuregärung ist bereits seit sehr langer Zeit eine beliebte Methode zur Konservierung von Lebensmitteln. Dabei werden die Lebensmittel durch die entstehende Milchsäure angesäuert und unerwünschte Bakterien oder Schimmel werden fast vollständig gehemmt oder abgetötet. Diesen Vorgang nennt man oft auch Fermentation.

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/bakterien-sind-nuetzlich

Raum für Notizen

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/bakterien-sind-nuetzlich

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/bakterien-sind-nuetzlich

Raum für Notizen

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/bakterien-sind-nuetzlich

Gruppe 3: Bakterien als Darmflora

Tausende Stämme unterschiedlicher Bakterien leben im menschlichen Darm, insbesondere im Dickdarm. Die rund hundert Billionen Mikroorganismen bringen es zusammen auf ein Gewicht von geschätzt ein bis zwei Kilogramm. Sie bilden die natürliche Darmflora, manchmal auch Mikrobiom genannt.

Zusammensetzung der Darmflora

Jeder Mensch hat eine eigene, persönliche Zusammensetzung der Darmflora, die vor allem durch die Ernährung und das Immunsystem beeinflusst wird. Viele Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass die Zusammensetzung der Darmflora Auswirkungen auf unsere körperliche und psychische Gesundheit hat.

Es lassen sich drei verschiedene Zusammensetzungen der Darmflora unterscheiden, die als Enterotypen bezeichnet werden. Je nach Typ kommen bestimmte Bakteriengruppen in der Darmflora häufiger vor.

Typ 1: enthält besonders viele Bakterien der Gattung Bacteroides, die Kohlenhydrate spalten und gute Produzenten verschiedene Vitamine sindTyp 2: enthält besonders viele Bakterien der Gattung Prevotella, die Zucker-Eiweiß-Komplexe abbauen und Vitamin B1 herstellen könnenTyp 3: enthält besonders viele Ruminococcus-Bakterien, die sehr gut Zucker und Eiweiße verdauen können

Funktionen der Darmflora

Die Darmbakterien unterstützen die Verdauung insbesondere bei schwerverdaulichen Ballaststoffen. Außerdem fördern sie die Beweglichkeit des Dickdarms und produzieren verschiedene Vitamine (Vitamin B12; Vitamin K), die der menschliche Körper nutzen kann.

Einige Darmbakterien können giftige und krebserregende Substanzen abbauen, so zum Beispiel Nitrosamine, welche u.a. in Bier und Tabak vorkommen. Außerdem werden manche Medikamente erst durch die Umwandlung durch die Darmflora in ihre wirksame Form überführt – das gilt etwa für bestimmte Antibiotika.

Die Darmflora ist extrem wichtig für die Immunabwehr. Die Darmschleimhaut hat eine Oberfläche von 300 bis 500 Quadratmetern und stellt damit die größte Grenzfläche des Körpers dar. Die hier siedelnden guten Darmbakterien verhindern, dass sich krankmachende Keime ausbreiten und Darminfektionen auslösen können. Außerdem trainieren die Darmbakterien über spezielle Signalstrukturen das Immunsystem im Darm.

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/bakterien-sind-nuetzlich

Probiotika

Probiotika sind Zubereitungen, die lebensfähige Mikroorganismen enthalten. Dies können Bakterien sein (z. B. Milchsäurebakterien) aber auch andere Organismen, wie Hefen.

Es handelt sich dabei um Mikroorganismen, die im Darm erwünscht sind – also dort eine positive Wirkung entfalten können und die Darmflora unterstützen. Wenn sie in ausreichender Menge eingenommen werden, können sie dazu beitragen, die Barrierefunktion des Darms zu stärken und Krankheitserreger zu unterdrücken. Die Mikroorganismen kommen natürlicherweise in milchsauren Produkten vor, wie etwa Joghurt, Kefir, Buttermilch, aber auch in Eingemachtem wie Sauerkraut. Zudem gibt es Probiotika in Kapsel- und Tropfenform, die als Arzneimittel verwendet werden und oft rezeptfrei erhältlich sind.

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/bakterien-sind-nuetzlich

Gruppe 4: Bakterien reinigen Abwasser

Allein in Deutschland fallen pro Jahr etwa 9,6 Milliarden Kubikmeter Abwasser an, das aufwendig gereinigt werden muss. Dazu werden mechanische und klassische chemische Verfahren eingesetzt. Ebenso werden aber auch biologische Verfahren angewendet.

Dabei macht man sich zu Nutze, dass auch in natürlichen Gewässern, wie Flüssen und Seen, das Wasser gereinigt wird. Daran ist eine Vielzahl von Mikroorganismen beteiligt – auch bestimmte Bakterien, die natürliche Abfallstoffe in ihrem Stoffwechsel verwenden und dabei abbauen. Bakterien aus den Gattungen Nitrobacter oder Nitrosomonas zum Beispiel zersetzen bestimmte stickstoffhaltige Verbindungen und die Gattung Bacillus baut Eiweiße ab.

Abwasserreinigung

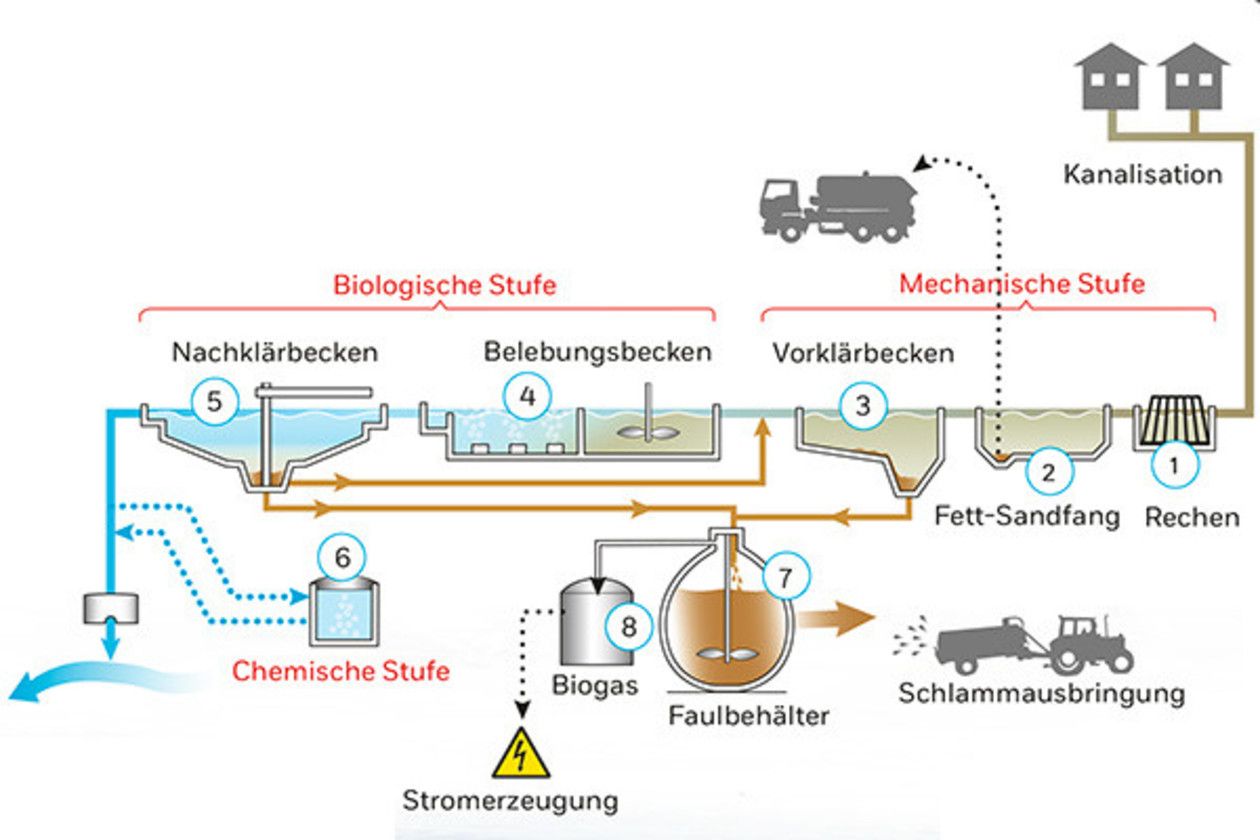

In Klärwerken findet die Reinigung des Abwassers in drei großen Schritten statt.

Bei der mechanischen Reinigung wird grober Schmutz mit großen Rechen aus dem Abwasser gefiltert. Feinere Bestandteile, wie Sand und Fette, werden durch Absetzen (Sedimentation) entfernt.

Bei der biologischen Reinigung werden organische Verunreinigungen mithilfe von Mikroorganismen – vor allem Bakterien – abgebaut und damit aus dem Wasser entfernt. Im Belebtschlamm-Becken befindet sich der sogenannte Belebtschlamm, ein mit Bakterienmasse angereicherter Schlamm. Die Bakterien bauen die im Abwasser enthaltenen Schmutzstoffe ab. Einige Arten verwerten dabei kohlenstoffhaltige Verbindungen, andere zersetzen stickstoffhaltige Stoffe. Der Abbau unter kontrollierten Bedingungen sorgt dafür, dass nicht zu viele Stoffe in natürliche Gewässer gelangen, wo sie Schaden anrichten könnten. Im Nachklärbecken wird der Klärschlamm vom gereinigten Abwasser abgetrennt. Ein Teil des Schlamms wird wiederverwendet, um die darin enthaltenen wertvollen Bakterien zu erhalten. Übriger Schlamm wird entweder zu Energiegewinnung verbrannt oder zur Herstellung von Biogas in Faultürme gebracht.

Durch die anschließende chemische Reinigung werden Stoffe aus dem Abwasser entfernt, die biologisch nicht abgebaut werden können. Das sind zum Beispiel Schwermetalle und Phosphate, die für die Umwelt ebenfalls sehr schädlich wären.

Das gereinigte Abwasser wird im Anschluss wieder in natürliche Gewässer eingeleitet.

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/bakterien-sind-nuetzlich

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/bakterien-sind-nuetzlich

Gruppe 5: Bakterien produzieren Insulin

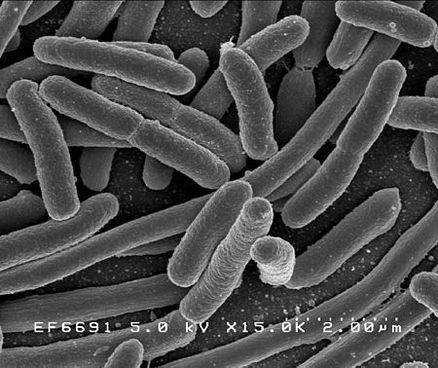

Das Bakterium Escherichia coli kommt ursprünglich vor allem im Darm von Säugetieren, so auch des Menschen, vor. Es gehört dort zur normalen Darmflora, allerdings gibt es auch einige Stämme, die zu Erkrankungen führen können. Es ist heute einer der wichtigsten Modellorganismen in der biologischen Forschung.

Insulin und Diabetes

Das lebenswichtige Insulin ist ein Hormon – also eine Art Botenstoff im Körper. Es reguliert den Blutzucker-(Glucose)-spiegel. und wird bei gesunden Menschen in den Inselzellen der Bauchspeicheldrüse gebildet. Es fördert die Aufnahme von Glucose in die Zellen, die Umwandlung von Glukose in Fettsäuren und hemmt gleichzeitig die Bildung von Eiweißen aus Glukose.

Ein Mangel an Insulin führt zur Ausbildung der Zuckerkrankheit, auch Diabetes mellitus genannt. Diese Krankheit führt unbehandelt zu schweren körperlichen Schäden. Sie kann allerdings u.a. durch das Spritzen von Insulin gut behandelt werden. Dafür werden große Mengen künstlich hergestelltes Insulin benötigt – allein in Europa sind 61 Millionen Menschen von Diabetes betroffen.

Herstellung von Insulin

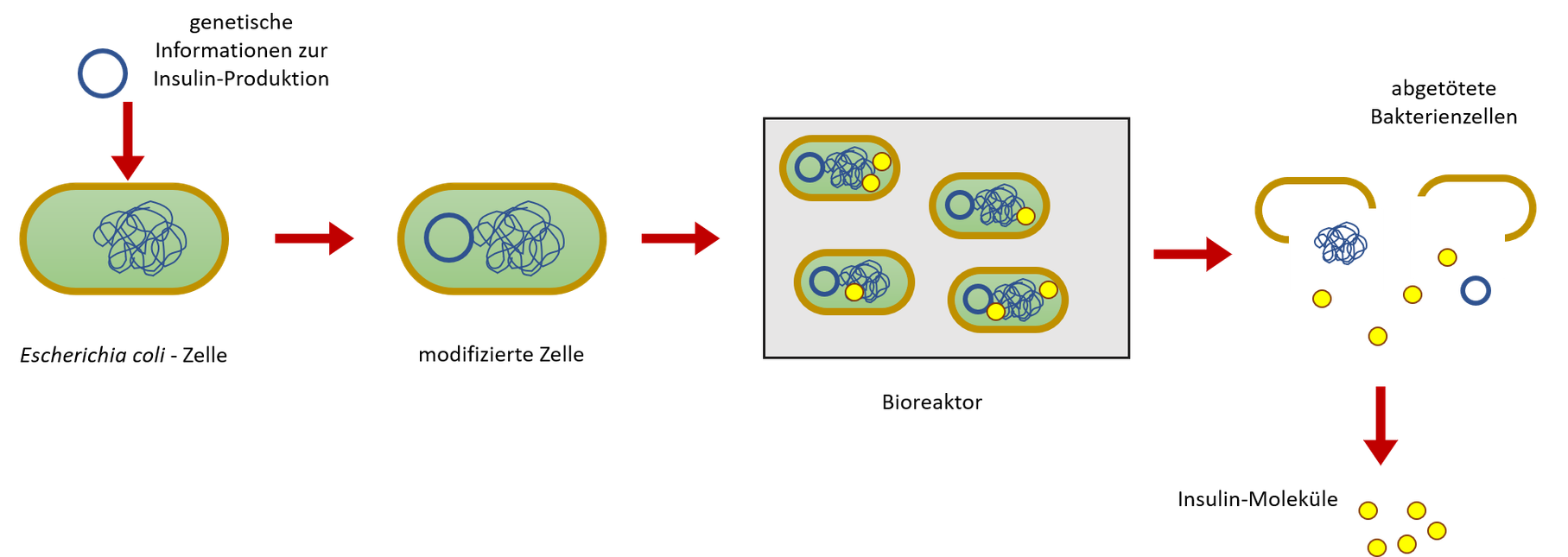

Ursprünglich wurde Insulin zur Behandlung von Diabetes aus der Bauchspeicheldrüse von Schweinen gewonnen. Dazu mussten pro Patienten etwa ein Schwein pro Woche geschlachtet werden. Darauf kann inzwischen verzichtet werden: Als erstes Medikament wird das menschliche Insulin schon seit 1980 im industriellen Maßstab mit genetisch veränderten Bakterien hergestellt.

Für die biotechnologische Herstellung werden Bakterien der Art Escherichia coli eingesetzt. Durch komplexe molekularbiologische Verfahren werden die Bakterien so verändert, dass sie die genetische Information erhalten, um das Insulin-Molekül produzieren zu können. In speziellen Bioreaktoren werden die Bakterien bei idealer Temperatur stark vermehrt und produzieren dabei das Insulin. Sie werden dann abgetötet und die Insulin-Moleküle werden isoliert und aufgereinigt. Sie müssen dann noch molekularbiologisch aufbereitet werden, bevor sie als Medikament eingesetzt werden können.

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/bakterien-sind-nuetzlich

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/bakterien-sind-nuetzlich