Die Bindungstheorie ist für Pflegefachkräfte essenziell, weil sie hilft zu verstehen, wie frühere Bindungserfahrungen das Verhalten und die Bedürfnisse von Patienten beeinflussen. In der Pflege erleben viele Patienten Stress, Angst und Unsicherheit. Emotionen, die oft durch ihre individuellen Bindungsstile verstärkt werden. Ein Bewusstsein für diese Bindungsdynamiken ermöglicht es Pflegekräften, Vertrauen und Sicherheit aufzubauen, angemessen auf die Bedürfnisse einzugehen und besser auf Verhaltensweisen wie Rückzug oder Unsicherheiten zu reagieren.

Bedeutung der Bindungstheorie

Langfrsitige Auswirkungen

Bindungsstile und ihre Merkmale

Sichere Bindung: Vertrautheit und Sicherheit in Beziehungen; kann Nähe zulassen und mit Stress besser umgehen.

Unsicher-vermeidende Bindung: Meidung von Nähe und Abhängigkeit; neigen dazu, Emotionen zu unterdrücken.

Unsicher-ambivalente Bindung: Starkes Bedürfnis nach Nähe; Angst vor Verlassenwerden; oft emotional instabil.

Desorganisierte Bindung: Keine klare Bindungsstrategie; neigen zu widersprüchlichem Verhalten.

Erkundunsg- und Explorationsverhalten

Mit der aktiven Auseinandersetzung seiner sozialen und greifbaren Umgebung, durch Entdecken und Erforschen von Phänomenen lernt und erweitert das Kind seine Handlungskompetenzen. Es exploriert.

Fühlt sich ein Kind bedroht oder belastet versucht es gewöhnlich durch z.B. schreien oder weinen Bindung zur fürsorglichen Person herzustellen, um Trost und Sicherheit zu erfahren.

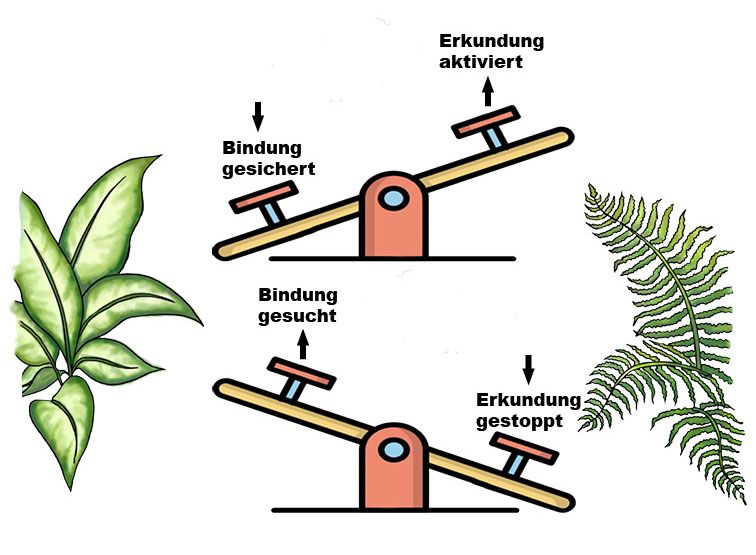

Fühlt es sich hingegen behaglich und geschützt, sind Schreien oder Weinen nicht nötig, das Kind kann seinen individuellen Bestrebungen nachgehen und seine Umgebung erkunden. Es kann in Ruhe explorieren. Anhand der Grafik von Fischer wird die Balance zwischen Bindungs- und Explorationsverhalten deutlich.

Je höher das Bindungsverhalten, desto niedriger das Explorationsverhalten und je höher das Explorationsverhalten desto niedriger die Notwendigkeit des Bindungsverhaltens.

(Sicherer, Unsicher-vermeidender, Unsicher- ambivalent, Desorganisiert Bindungsstile)

Unsicher-vermeidender Bindungsstil

Neigen dazu, Emotionen zu unterdrücken.

Bedürfnisse eigenständig bewältigen, auch wenn sie überfordert sind.

Wirken oft distanziert reagieren schnell defensiv oder abweisend.

Lehnen Hilfe ab

wirken emotional eher unzugänglich.

Ansatz

Wunsch nach Autonomie und Unabhängigkeit respektvoll begegnen.

Unterstützung anbieten, ohne aufdringlich zu sein

Kontrolle dem Patienten überlassen.

Geduld zeigen

klare und sachliche Kommunikation verwenden

Desorganisierter Bindungsstil

Oft widersprüchliches Verhalten

Wechseln schnell zwischen Nähebedürfnis und Rückzug

In Stresssituationen impulsiv oder verwirrt reagieren.

Manchmal aggressiv wirken oder unvermittelt starke emotionale Reaktionen zeigen.

Oft haben diese Patienten Schwierigkeiten, eine konstante Beziehung zum Pflegepersonal aufzubauen.

Ansatz

Beständigkeit, Geduld und ein hohes Maß zeigen, um ein Gefühl der Stabilität zu schaffen.

Klaren, festen Ablauf und geregelte Abläufe anbieten, um Orientierung zu bieten.

Ruhig und gelassen reagieren, auch wenn das Verhalten schwierig erscheint.

Konstanz im Verhalten der Pflegekraft kann allmählich Vertrauen fördern.