Das Epochenjahr 1917

Russland zwischen den Revolutionen: Vom Ende des Zarismus bis zur Herrschaft der Bolschewiki

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/das-epochenjahr-1917

Kurzbeschreibung

Diese für 90 Minuten konzipierte Stundeneinheit ist an Schüler der Klassenstufe 11 an Gymnasien adressiert. Sie wird den SuS einen Einblick in das Russland des Jahres 1917 geben, in die Zeit der Umbrüche zwischen Februarrevolution und Oktoberrevolution. Im Zentrum der Stoffeinheit steht die Arbeit mit einer Digitalen Quellensammlung. Die SuS werden angeleitet, Digitale Sammlungen als Ergänzung zu Bibliotheken und Wikipedia für den Geschichtsunterricht zu nutzen.

Der Einstieg in die Stunde gelingt über das Erklärvideo zur Digitalen Sammlung, das der Einführung in die Arbeit mit digitalen Quellen dient, begleitet von Aufgaben zur Beurteilung der Sammlung. Die SuS lernen die Begriffe Faksimile und Glossar kennen sowie Vor- und Nachteile des Arbeitens mit Digitalisaten.

Anhand des ersten konkreten Beispiels, der Abdankung des Zaren, wenden die SuS dieses Wissen zum quellenorientierten Arbeiten an. Im Anschluss nimmt ein Video von Geschichte in 5 Minuten die SuS mit vom Februar/ März des Jahres 1917, wobei für die Zeit wichtige Begriffe wie Sowjet, Provisorische Regierung, Doppelherrschaft genannt werden, bis in den Oktober/ November desselben Jahres. Den SuS werden Ursachen für den erneuten Umsturz sowie maßgeblich beteiligte Personen vorgestellt. Die SuS bearbeiten das Dekret über den Frieden, das erneut als digitalisierte Quelle angeboten wird. Das Material liegt in der Basisvariante A als auch in der erweiterten Variante B vor.

Die SuS werden sowohl in Einzelarbeit lernen als auch in Partnerarbeit diskutieren.

Die Ergebnissicherung erfolgt zum Abschluss der Einheit mithilfe von Wahlaufgaben unterschiedlichen Schwierigskeitsgrades sowie einem Video aus dem Stark-Verlag. Gleichzeitig wird so die Klausur zur Leistungsüberprüfung vorbereitet. Im leistungsdifferenzierten Material werden die SuS zusätzlich angeregt, in Form einer Rede vor dem Plenum auf Lenin zu reagieren.

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/das-epochenjahr-1917

Lehrplanverortung

Das gewählte Unterrichtsthema „Das Epochenjahr 1917. Russland zwischen den Revolutionen: Vom Ende des Zarismus bis zur Herrschaft der Bolschewiki“ lässt sich nicht ohne Weiteres im Lehrplan Geschichte für Gymnasien in Sachsen verorten. Der Stundenthema könnte im Lehrplan der Jahrgangsstufe 11 (Grundkurs) dem Lernbereich zwei mit dem Thema „Demokratie und Diktatur- Anspruch und Wirklichkeit von Gesellschaftsmodellen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts“ zugeordnet werden. Wie auch die Lernbereiche eins und drei ist dieser mit je 26 Unterrichtsstunden veranschlagt (Sächsisches Staatsmininsterium für Kultus 2019: 7). Dieser Lernbereich setzt zwar mit der Entstehung der Weimarer Republik um 1818/1819 ein (a.a.O.: 33), dennoch bietet es sich an, die Russische Revolution dem thematisch voranzustellen als eine alternative politische Entwicklung im Vergleich zur westlichen Demokratisierung nach dem Ersten Weltkrieg. Das grundsätzliche Infragestellen der gesellschaftlichen Umstände, ein Phänomen, das in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg in ganz Europa beobachtet werden kann, führte in Russland zu den stärksten gesellschaftlichen Veränderungen. Des Weiteren könnte die geplante Unterrichtsstunde aber auch in der 11. Klasse (Leistungskurs) verortet werden. Der entsprechende Lernbereich ist der zweite und lautet: „Von der vorindustriellen zur Industriegesellschaft – Internationale Entwicklungen und Folgen". Dieser Lernbereich wird mit 50 Unterrichtsstunden neben dem Lernbereich eins einen Großteil des Schuljahres ein (a.a.O.: 7). Das Unterthema „Anwenden der Kenntnisse zur Entwicklung der Industrialisierung“/ „unterschiedliche Wege zur Industrialisierung“ (a.a.O.: 41) bezieht auch die „UdSSR in den 1920er und 1930er Jahren“ mit ein, wobei ein besonders Augenmerk auf das Merkmal der staatlichen Lenkung gelegt wird (ebenda). Um die besondere Entwicklung der UdSSR von einem der industriell rückständigsten Länder Europas zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu einem Konkurrenten der USA in der Mitte 20. Jahrhunderts zu verstehen, könnte ein Einschub der Ereignisse, welche die wirtschaftliche Entwicklung unter staatlicher Lenkung vorbereiteten (nämlich die Ereignisse in Russland von 1917 bis 1922) hilfreich sein. Die Entwicklung der 1920er/ 1930er Jahre würde sich daran anschließen. Eine letzte Verbindung der geplanten Unterrichtsstunde zu den Inhalten des Lehrplans kann tatsächlich bereits in der 10. Klassenstufe gefunden werden. Der Lernbereich eins „Längsschnitt: Beziehungen zwischen USA und UdSSR im 20. Jahrhundert“ wird mit einer Länge von 16 Unterrichtsstunden veranschlagt, was etwa einem Drittel des Schuljahres in Geschichte entspricht (a.a.O.: 6). Das Unterthema „Kennen wesentlicher Stationen der Beziehungen der USA und der UdSSR zwischen Zusammenarbeit und Konfrontation“ mit dem Unterpunkt „Selbstverständnis der USA und der Sowjetunion in den 20er Jahren“ könnte, wie auch die bereits erwähnte Thematik in der Klassenstufe 11 Leistungskurs, durch eine Unterrichtseinheit zur Entwicklung Russlands von 1917 bis 1922, die geplante Unterrichtsstunde zur Revolution von 1917 eingeschlossen, vorbereitet werden. Folgende Grobziele der Dimension „Kennen“ wurden für die Unterrichsstunde formuliert: Die SuS kennen a) die wichtigsten russischen Ereignisse des Jahres 1917.; b) die Möglichkeiten einer digitalen Quellensammlung und Methoden zur Arbeit damit; c) den Begriff Doppelherrschaft sowie die Unterteilung in Provisorische Regierung und Sowjets. Als Feinlernziele sind ergänzend in der Dimension „Kennen“ hinzuzufügen: Die SuS kennen a) die Personen Alexander Kerenski und Wladimir Iljitsch Uljanow (Lenin).; b) die Begriffe Quelle, Quellensammlung, Faksimile und Glossar. Im Lehrplan geforderte fachspezifische Arbeitsweisen bei der Arbeit mit Quellen und Darstellungen werden in der Stunde ebenfalls geübt, so z.B. „die kritische Auseinandersetzung mit Vergangenem und dessen Darstellung auf der Grundlage der Arbeit mit Quellen“ (a.a.O.: 31). Die formulierten Feinlernziele der Unterrichtseinheit sind dieser fachspezifischen Arbeitsweise zugehörig: Die SuS können a) einer digitalisierten schriftlichen Quelle themenrelevante Informationen zur Abdankung des russischen Zaren Nikolaus entnehmen (Festhalten an der autokratischen Politik, Verweigerung demokratischer Reformen, innen- und außenpolitische Misserfolge), indem sie die Möglichkeiten dieser Quellensammlung nutzen.; b) aus einer digitalisierten Quelle (Dekret über den Frieden) die Forderungen Lenins nach innen- und außenpolitischer Entspannung (Frieden mit dem deutschen Reich) ablesen und in den europäischen Kontext einordnen.; c) Informationen aus Quellen sowie zu den Quellen strukturieren und neu aufbereiten. Der Lehrplan für die Klasse 11 formuliert sowohl im Grund- als auch im Leistungskurs weitere fachspezifische Arbeitsweisen, darunter den „Umgang mit traditionellen und digitalen Medien“. Dies schließt ebenso die Nutzung von „Material aus Archiven und Forschungsstätten für den Erkenntnisprozess“ mit ein (ebenda). Hier schließt die entwickelte Unterrichtsstunde mit den folgenden Groblernzielen an: Die SuS können a) in einer digitalen Quellensammlung Informationen recherchieren und Suchstrategien anwenden, b) digitale Medien bewusst und zielgerichtet nutzen und andere bei deren Nutzung unterstützen, c) Wirkung und Aussageabsicht eines Mediums erkennen. Im Lehrplan ist neben der „Entwicklung eines Verständnisses für zeittypische Bedingungen und Veränderungsprozesse auf der Grundlage historischen Wissens“ (siehe Lernziele der Dimension „Kennen“, a.a.O.: 31) und der Entwicklung „fachspezifischer Arbeitsmethoden“ (siehe Lernziele der Dimension „Können“, ebenda) auch das „Entwickeln der Fähigkeit, begründete Urteile über historische Sachverhalte und ihre Deutungen zu bilden“ (ebenda) verankert. In der vorliegenden Unterrichtseinheit wird die Urteilsfähigkeit der Lernenden über die folgenden Groblernziele gefördert: Die SuS bewerten a) die Forderung nach Frieden als entscheidendes politisches Argument der Bolschewiki zur Zeit der Doppelherrschaft und dessen Umsetzung im Dekret über den Frieden., b) die Ideen des Dekrets über den Frieden in Form einer Rede/Gegenrede, wobei sie einen Gegenwartsbezug herstellen.; c) geeignetere Mittel zur Lösung von Konflikten als Krieg und bewerten Lenins Ideen, indem sie sie mit denen ihnen bekannter Friedensnobelpreisträger vergleichen.

Der Umstand, dass zur Russischen Revolution und zur Entstehung der Sowjetunion nur wenige konkrete Bezüge zum Lehrplan für Gymnasien in Sachsen finden lassen, wird auch in der Aufarbeitung des Themas in Lehrbüchern für die entsprechenden Klassenstufen unmittelbar. Im Ergänzungsbuch „Grundwissen Geschichte. Sekundarstufe II“ des Cornelsen- Verlags findet die Thematik lediglich kurze Erwähnung und wird dem Thema „Die Welt in der Zwischenkriegszeit“ zugeordnet (Grundwissen Geschichte 2017: 138). Einzig im Lehrbuch ANNO für die Klassen 11 und 12 ist der Thematik ein eigenes Kapitel zugeordnet mit dem Titel „Russische Revolution und Sowjetunion unter Stalin- das kommunistische Gegenmodell“. Die geplante Unterrichtsstunde findet sich in dem Unterthema „Das Ende des Zarismus und die Errichtung der bolschewistischen Herrschaft‘“ wieder (Anno 2017: 4; sowie 268- 275).

Literatur:

Baumgärtner, Ulrich et al. (Hrsg.): ANNO. Geschichte 11/12. Sachsen, Thüringen, Sachsen- Anhalt. Bildungshaus Schulbuchverlage. Braunschweig, 2017.

Rauh, Robert & Jäger, Wolfgang: Grundwissen Geschichte. Sekundarstufe II. Cornelsen- Verlag GmbH. Berlin, 2017.

Sächsisches Staatsministerium für Kultus, Lehrplan Gymnasium Geschichte. Dresden, 2019.

Wissen:

Groblernziele: Die SuS kennen die wichtigsten russischen Ereignisse des Jahres 1917 (Machtübernahme durch die Bolschewiki in Russland, Februarrevolution mit Autoritätsverlust der russischen Eliten und Ende des Zarenreiches, Dekret über den Frieden, Oktoberrevolution).

Die SuS kennen die Möglichkeiten einer digitalen Quellensammlung und Methoden zur Arbeit damit.

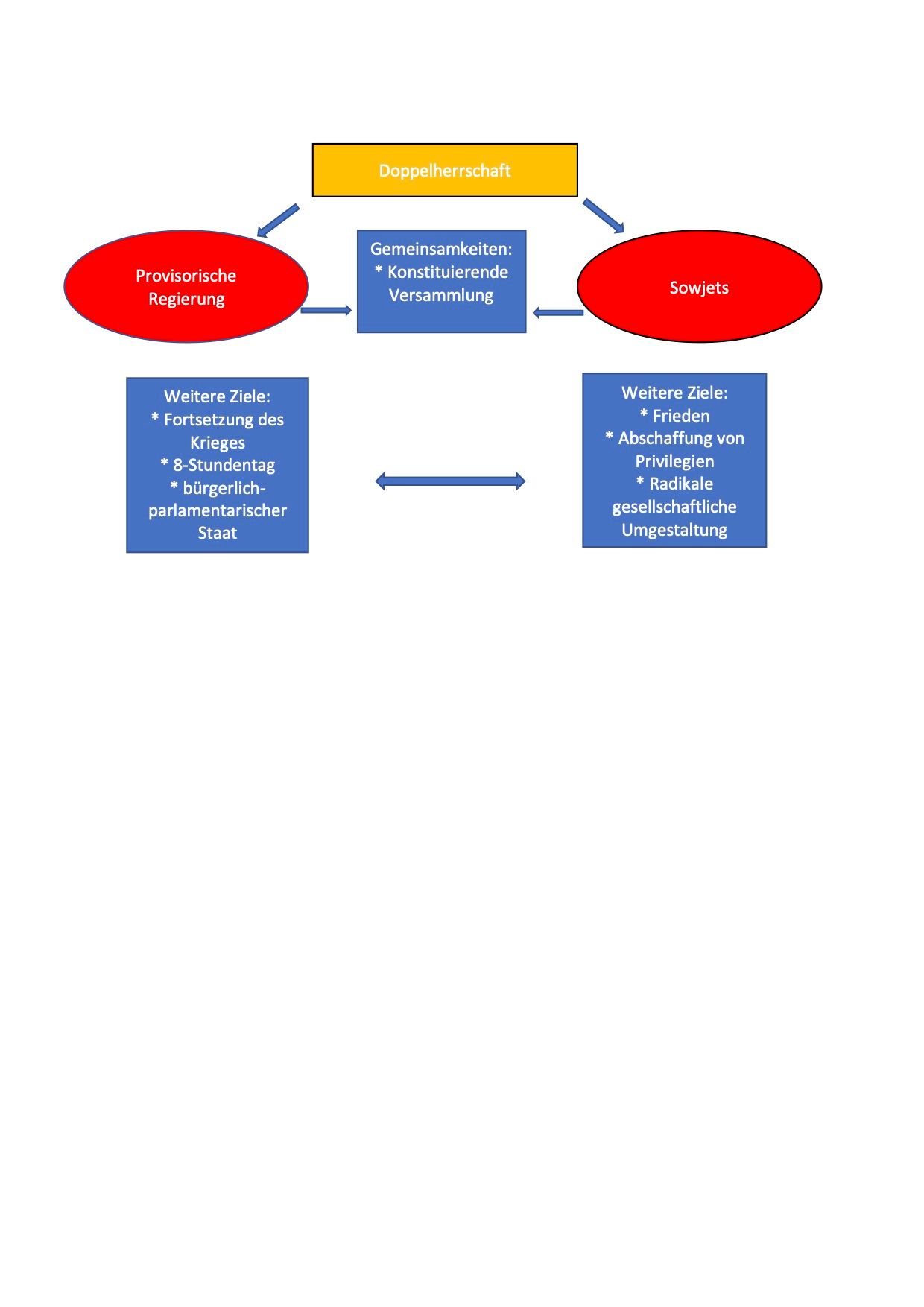

Die SuS kennen den Begriff Doppelherrschaft sowie die Unterteilung in Provisorische Regierung und Sowjets.

Feinlernziel:

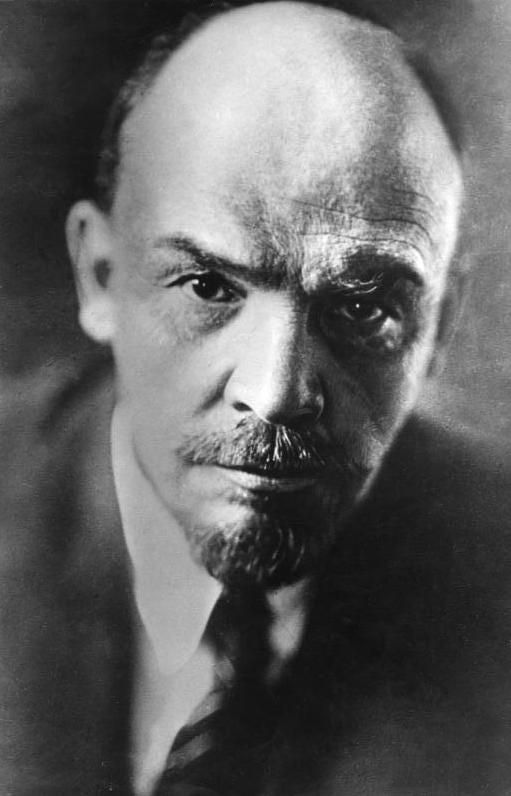

Die SuS kennen die Personen Alexander Kerenski (zeitweiser Vorsitzender der

Übergangsregierung 1917) und Wladimir Iljitsch Uljanow (Lenin) (kommunistischer Politiker

und Revolutionär, Vorsitzender der Kommunistischen Partei Russlands).

Die SuS kennen die Begriffe Quelle, Quellensammlung, Faksimile und Glossar.

Können

Die SuS können in einer digitalen Quellensammlung Informationen recherchieren und Suchstrategien anwenden.

Die SuS können digitale Medien bewusst und zielgerichtet nutzen und können andere bei

der Nutzung unterstützen. Sie können Wirkung und Aussageabsicht eines Mediums

erkennen.

Feinlernziele:

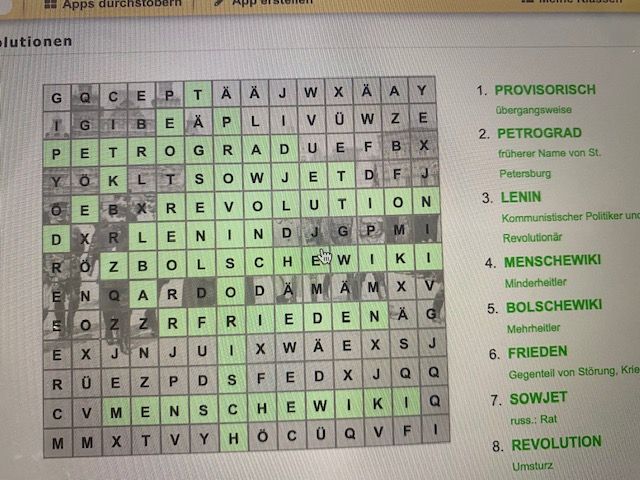

Die SuS können Vorwissen sowie in der Einheit Erlerntes als Lösungen in Rätseln eintragen.

Die SuS können einer digitalisierten schriftlichen Quelle themenrelevante Informationen zur

Abdankung des russischen Zaren Nikolaus entnehmen (Festhalten an der autokratischen

Politik, Verweigerung demokratischer Reformen, innen- und außenpolitische Misserfolge),

indem sie die Möglichkeiten dieser Quellensammlung nutzen.

Die SuS können aus einer digitalisierten Quelle (Dekret über den Frieden) die Forderungen

Lenins nach innen- und außenpolitischer Entspannung (Frieden mit dem deutschen Reich)

ablesen und in den europäischen Kontext einordnen.

Die SuS können Informationen aus Quellen sowie zu den Quellen strukturieren und neu

aufbereiten.

Die SuS können sich nach der Arbeit mit der digitalen Quellensammlung und digitalen

Medien eine eigene Meinung bilden u

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/das-epochenjahr-1917

Unterrichtseinheit sind dieser fachspezifischen Arbeitsweise zugehörig: Die SuS können a) einer digitalisierten schriftlichen Quelle themenrelevante Informationen zur Abdankung des russischen Zaren Nikolaus entnehmen (Festhalten an der autokratischen Politik, Verweigerung demokratischer Reformen, innen- und außenpolitische Misserfolge), indem sie die Möglichkeiten dieser Quellensammlung nutzen.; b) aus einer digitalisierten Quelle (Dekret über den Frieden) die Forderungen Lenins nach innen- und außenpolitischer Entspannung (Frieden mit dem deutschen Reich) ablesen und in den europäischen Kontext einordnen.; c) Informationen aus Quellen sowie zu den Quellen strukturieren und neu aufbereiten. Der Lehrplan für die Klasse 11 formuliert sowohl im Grund- als auch im Leistungskurs weitere fachspezifische Arbeitsweisen, darunter den „Umgang mit traditionellen und digitalen Medien“. Dies schließt ebenso die Nutzung von „Material aus Archiven und Forschungsstätten für den Erkenntnisprozess“ mit ein (ebenda). Hier schließt die entwickelte Unterrichtsstunde mit den folgenden Groblernzielen an: Die SuS können a) in einer digitalen Quellensammlung Informationen recherchieren und Suchstrategien anwenden, b) digitale Medien bewusst und zielgerichtet nutzen und andere bei deren Nutzung unterstützen, c) Wirkung und Aussageabsicht eines Mediums erkennen. Im Lehrplan ist neben der „Entwicklung eines Verständnisses für zeittypische Bedingungen und Veränderungsprozesse auf der Grundlage historischen Wissens“ (siehe Lernziele der Dimension „Kennen“, a.a.O.: 31) und der Entwicklung „fachspezifischer Arbeitsmethoden“ (siehe Lernziele der Dimension „Können“, ebenda) auch das „Entwickeln der Fähigkeit, begründete Urteile über historische Sachverhalte und ihre Deutungen zu bilden“ (ebenda) verankert. In der vorliegenden Unterrichtseinheit wird die Urteilsfähigkeit der Lernenden über die folgenden Groblernziele gefördert: Die SuS bewerten a) die Forderung nach Frieden als entscheidendes politisches Argument der Bolschewiki zur Zeit der Doppelherrschaft und dessen Umsetzung im Dekret über den Frieden., b) die Ideen des Dekrets über den Frieden in Form einer Rede/Gegenrede, wobei sie einen Gegenwartsbezug herstellen.; c) geeignetere Mittel zur Lösung von Konflikten als Krieg und bewerten Lenins Ideen, indem sie sie mit denen ihnen bekannter Friedensnobelpreisträger vergleichen.

Der Umstand, dass zur Russischen Revolution und zur Entstehung der Sowjetunion nur wenige konkrete Bezüge zum Lehrplan für Gymnasien in Sachsen finden lassen, wird auch in der Aufarbeitung des Themas in Lehrbüchern für die entsprechenden Klassenstufen unmittelbar. Im Ergänzungsbuch „Grundwissen Geschichte. Sekundarstufe II“ des Cornelsen- Verlags findet die Thematik lediglich kurze Erwähnung und wird dem Thema „Die Welt in der Zwischenkriegszeit“ zugeordnet (Grundwissen Geschichte 2017: 138). Einzig im Lehrbuch ANNO für die Klassen 11 und 12 ist der Thematik ein eigenes Kapitel zugeordnet mit dem Titel „Russische Revolution und Sowjetunion unter Stalin- das kommunistische Gegenmodell“. Die geplante Unterrichtsstunde findet sich in dem Unterthema „Das Ende des Zarismus und die Errichtung der bolschewistischen Herrschaft‘“ wieder (Anno 2017: 4; sowie 268- 275).

Baumgärtner, Ulrich et al. (Hrsg.): ANNO. Geschichte 11/12. Sachsen, Thüringen, Sachsen- Anhalt. Bildungshaus Schulbuchverlage. Braunschweig, 2017.

Rauh, Robert & Jäger, Wolfgang: Grundwissen Geschichte. Sekundarstufe II. Cornelsen- Verlag GmbH. Berlin, 2017.

Sächsisches Staatsministerium für Kultus, Lehrplan Gymnasium Geschichte. Dresden, 2019.

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/das-epochenjahr-1917

Sachanalyse

Der Eintritt in den Ersten Weltkrieg wurde zum Initialzünder für die Revolutionen in Russland des Jahres 1917 (Šubin, https://t1p.de/hm11). Bereits in den Jahren 1905 und 1907 war es zu Aufständen gekommen, welche ihren Höhepunkt im sogenannten „Petersburger Blutsonntag“ gefunden hatten, bei dem die Bevölkerung mit einer Bittschrift an den Zaren herangetreten war, der mit einem Schießbefehl seines Militärs reagierte (Bundeszentrale für politische Bildung, https://t1p.de/6ff6). Das Zarenreich erreichte trotz einiger Industriezentren und der formellen Abschaffung der Leibeigenschaft um 1861 jedoch kaum den Anschluss an die westlichen Nationen. Die arbeitende Bevölkerung hatte keine Möglichkeit, sich in Gewerkschaften zu organisieren, die Löhne waren niedrig und die Arbeitstage bis zu 12 Stunden lang (Bundeszentrale für politische Bildung, https://t1p.de/6ff6).

Das Land war auf einen Krieg des Ausmaßes des Ersten Weltkriegs sowohl logistisch als auch materiell nicht vorbereitet: Verluste an der Front in Millionenhöhe waren die Folge. Die Reallöhne sanken dramatisch, die Versorgung mit Getreide über den Eisenbahnverkehr brach ab und die Lebensmittelnorm sank auf Hungerrationen ab.

Obwohl auf Millionen von Höfen fehlten männliche Arbeitskräfte, forderte der Staat allerdings Naturalsteuern und requirierte Arbeitsvieh. Doch neben den Bauern machten Teile der Arbeiterschaft und der Intelligencija beinahe 25% aus, was zur schnellen Verbreitung von pazifistischen und revolutionären Tendenzen an der Front und somit zu Massendesertationen führte. Dies fand aufgrund der neuen Truppenzusammensetzung in einem viel stärkeren Maß statt, als dies 1905 der Fall gewesen war (Šubin, https://t1p.de/hm11).

So kam es in St. Petersburg ab dem 23. Februar 1917 (nach dem julianischen Kalender der 8. März) zu Unruhen, welche sich auch offen gegen die zaristische Herrschaft richteten. Zar Nikolaus II. reagierte mit der Forderung, die Proteste angesichts des Krieges sofort niederzuschlagen und nahm hierbei Abstand von dem bisherigen Kurs, die Demonstranten zu beschwichtigen. Er spekulierte hierbei auch darauf, die Bevölkerung im Zweifelsfall durch Unterbrechung des Zugverkehrs auch mittels Hungers zum Einlenken zu bringen. Nur zwei Tage später kam es zu Schüssen auf die Protestierenden. Der Parlamentsvorsitzende in der Duma Rodzjanko formulierte daraufhin als erster die Forderung an den Zaren bezüglich seines Rücktritts, die breite Kreise der Gesellschaft unterstützten.

Bereits im Vorjahr waren sich führende Militärkreise darüber einig, dass die für das Land bitter nötigen liberalen Reformen keinesfalls unter der Mitarbeit des Zaren möglich seien. Garnisonen im Hinterland unterstützten die Aufstände sogar unverhohlen. Hierzu gehörte auch die Einrichtung eines Ministeriums, das der Duma und nicht dem Zaren selbst unterstellt wäre. Die Reaktion Nikolaus´ die Duma vorrübergehend zu schließen, schürte diesen Unmut noch weiter. Die Massendemonstrationen in St. Petersburg und anderen Industriezentren versiegten nicht. Letztendlich konnte der Oberfehlshaber der Nordfront, General Ruzskij, gemeinsam mit dem Dumavorsitzenden Rodzjanko den Zaren zunächst zur Übertragung von Regierungskompetenzen auf die Duma und schließlich zum Thronverzicht überreden. Am 2. (15.) März 1917 unterzeichnete der Zar die Urkunde den Thronverzicht zuerst zugunsten seine Sohnes Aleksej, später zugunsten seines Bruders Michail. Auch hierbei überschritt er seine verfassungsrechtlichen Kompetenzen, da ihm die Bestimmung erst eines Nachfolgers (Aleksej) und schließlich auch die Bestimmung dessen Nachfolgers (Michail) nicht zustand. Als Hintergrund seines Verzichts nannte Nikolaus die Aufrechterhaltung der nationalen Eintracht in Anbetracht des Krieges. Tatsächlich waren seine Motive nicht patriotisch, er spekulierte sogar auf eine Rücknahme der Entscheidung, wenn sich die Lage beruhigt haben würde. In der Abdankungsurkunde beauftragte Nikolaus seinen Nachfolger damit, als konstitutioneller Monarch zu regieren. Nach der Verhaftung der Zarenfamilie dankte auch der deutlich liberalere Bruder am 3. (16.) März 1917 ab

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/das-epochenjahr-1917

(Gerulajtis, https://t1p.de/4nzs).

Die pazifistische Grundstimmung konnte jedoch auch durch die Durchhalteparolen der provisorischen Regierung zugunsten der jungen Demokratie nicht gebrochen werden. Der Petrograder Sowjet, in dem die Bolschewiki und andere linke Sozialisten dominierten, vergrößerte die Wirkung seiner Kampagne gegen die Bestrebungen der Provisorischen Regierungen die Verbündeten im Krieg bis zum gemeinsamen Sieg zu unterstützen. Dies geschah durch die Rückkehr Lenins mit Unterstützung des deutschen Generalstabes aus dem Exil in der Schweiz am 4. (17.) April und durch die Veröffentlichung seiner Aprilthesen, in denen Lenin den Frieden vom Sturz des Kapitals und der Verbrüderung der Soldaten und Proletarier aller Länder (ausdrücklich auch im Deutschen Reich) abhängig machte. (Šubin, https://t1p.de/hm11).

Ein weiterer Konfliktpunkt war der Umstand, dass die Provisorische Regierung die Problematik einer möglichen Umverteilung von Land auf eine spätere Verfassungsgebende Versammlung vertagte. Man kann in diesem Zusammenhang von der sogenannten „Doppelherrschaft“ zwischen der Provisorischen Regierung und dem Petrograder Sowjet sprechen. (Bundeszentrale für politische Bildung, https://t1p.de/6ff6).

Auch der Putsch des Oberbefehlshabers Kornilov, der aus der Anlehnung Kerenskijs gegenüber seinen Plänen erwuchs, die Armee zu disziplinieren und sich selbst an die Spitze der Regierung zu setzen. Kerenskij setze die Kornilov ab, woraufhin dieser mit Truppen gen Petersburg zog, allerdings mit Hilfe der Bolschewiki aufgehalten werden konnte.

Das Beharren der Provisorischen Regierung auf der Fortsetzung des Krieges, führte schließlich zum Sturm auf das Winterpalais am 25. Oktober (7. November) 1917. Zur selben Zeit tagte der 2. Allrussländische Sowjetkongress der Arbeiter- und Soldatendeputierten, welcher unter dem Einfluss der Bolschewiki, der größten Gruppe der Teilnehmenden, den Sieg der Sowjetmacht verkündete. Die Bolschewiki sicherten sich die Zustimmung der Massen, indem sie vielen radikalen Forderungen nachgaben. An erster Stelle sind hier das Dekret über den Frieden und das Dekret über Grund und Boden zu nennen, welche noch in derselben Nacht verabschiedet wurden. Das Dekret über den Frieden orientierte sich an früher formulierten Forderungen Lenins nach einem "Frieden ohne Annexionen und Kontributionen". Damit es schnellstmöglich zu einem vorweisbaren Ergebnis kommen konnte, wurden diese Forderungen jedoch nicht absolut formuliert und eine Möglichkeit zur Verhandlung eingeräumt. Die im Dekret versteckte Androhung der Veröffentlichung von Geheimverträgen der Alliierten sollte als Präventivmaßnahme die Alliierten kompromittieren, bevor deutlich werden konnte, dass Russland seine Verpflichtungen ihnen gegenüber verletzte. Die Adressaten des Dekrets über den Frieden sind bei genauerer Analyse auch nicht die Regierungen, sondern vielmehr die internationale Bevölkerung, auf deren Unterstützung Lenin bei der weiteren proletarischen Revolution hoffte. Die deutsche Oberste Heeresleitung erklärte nur zwei Woche später, am 14. (27.) November 1917, ihr Einverständnis, mit den deutsch- russischen Friedensverhandlungen zu beginnen. Am 2. (15.) Dezember 1917 wurde zwischen Russland und Deutschland ein Waffenstillstand geschlossen (Šubin, https://t1p.de/hm11).

In der Sammlung "100(0) Schlüsseldokumente zur russischen und sowjetischen Geschichte (1917-1991)" werden ausgewählte Quellen zur deutsch-russischen Geschichte präsentiert. Mitwirkende Institutionen sind der Lehrstuhl für Osteuropäische Geschichte der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und das Institut für Allgemeine Geschichte der Russischen Akademie der Wissenschaften (Moskau). Neben einer deutschen Übersetzung der Quelle und einem Faksimile wird auch eine kurze wissenschaftliche Einführung in die Thematik gegeben. Des Weiteren liefert die Sammlung Hinweise über weiterführende Literatur und den aktuellen Forschungsstand, ein Glossar gibt Auskunft über häufiger vorkommende Personen und Begriffe.

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/das-epochenjahr-1917

Dies illustriert die Eignung der Sammlung für den Gebrauch in der Unterrichtsstunde: die Lernenden erhalten eine fachwissenschaftliche Einführung zum Dokument, sowie eine Edition und mögliche Übersetzung. Da die entwickelte Unterrichtsstunde auch mit wenigen Abstrichen für den asynchronen Gebrauch außerhalb des Präsenzunterricht geeignet ist, kann die Sammlung wertvolle Hinweise in Glossar und einführendem Fachtext liefern, auch wenn Hilfestellung und Ergebnissicherung digital stattfinden müssen. (https://www.1000dokumente.de/).

https://www.1000dokumente.de/

Gerulajtis, Natal'ja: Dekret über den Frieden, 26.Oktober (8. November) 1917. Einführung. https://t1p.de/4nzs

Schröder, Hans-Henning: Gesellschaftliche Spannungen und Sturz des Zaren (1850 - 1917). https://t1p.de/6ff6

Šubin, Aleksandr: Die Abdankungsurkunde des Zaren Nikolaus II., 2. (15.) März 1917. Einführung. https://t1p.de/hm11

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/das-epochenjahr-1917

Didaktische Analyse

Die entwickelte Unterrichtsstunde fügt sich ein in eine Unterrichtseinheit, an dessen Anfang zunächst ein Überblick gegeben wird, über die Ausgangslage Russlands im endenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert. Hieraus lassen sich dann in den folgenden Stunden mögliche Ursachen der Ereignisse des Jahres 1917 ableiten. Ebenso wird eine Wissensgrundlage über die politischen Strömungen der Bolschewiki und Menschewiki sowie über Lenin als politischen Akteur gelegt. Die Lernenden werden zunächst in die Arbeit mit der digitalen Quellensammlung „100(0) Schlüsseldokumente“ eingeführt. Dies geschieht mittels eines Erklärvideos, auf das die Lernenden während der gesamten Bearbeitung des Materials zurückgreifen können.

In den folgenden Aufgaben, welche sich zunächst ausschließlich auf die Arbeit mit der Quellensammlung beziehen, beginnen die SchülerInnen sich in die fachspezifische Arbeitsweise der Arbeit mit Quellensammlungen hineinzuversetzen. Sie lernen die Grenzen der Sammlung kennen (Subjektivität einer Übersetzung) und bewerten den wissenschaftlichen Nutzen eines Faksimiles. Die Lernenden bearbeiten die Aufgaben zunächst in Einzelarbeit, wobei jedoch ein regelmäßiges Abgleichen mit Partnern erfolgt (siehe Aufgabe zu Video V1 und Diskussion Konfliktlösung). Dieser Sozialformenwechsel ermöglicht ein konzentriertes Arbeiten im eigenen Tempo, aber auch die Rückversicherung beim Austausch mit anderen.

In der entwickelten Unterrichtseinheit wird einerseits als Teil des Geschichtsbewusstseins das Wandel- bzw. Temporalitätsbewusstsein nach Pandel geschult (Wegweiser Geschichtsdidaktik 2015: 36), indem sie das Jahr 1917 als Jahr eines starken gesellschaftlichen und politischen Umschwungs in der russischen Geschichte begreifen, indem sich das Land von einer Monarchie, zu einer Demokratie und schließlich in eine bolschewistischen Diktatur bewegte. Dies wird den Lernenden deutlich, indem sie sich in der Stunde ausschließlich mit dem Jahr 1917 beschäftigen und dabei mit ausgewählten Quellen der einzelnen Etappen arbeiten (Abdankungsurkunde, Dekret über den Frieden, sowie Aufgabe 10).

Des Weiteren wird das Politische Bewusstsein geschult (ebenda), indem die SchülerInnen die Situation der Bevölkerung kennenlernen und ihren Wunsch nach Frieden entsprechend ihrer prekären Situation (Aufgaben 6 und 7). Durch die Arbeit mit Quellen in den Aufgaben 5 und 8 trainiert die Unterrichtsstunde die Erschließungs- und Interpretationskompetenz der Lernenden nach Gautschi (a.a.O.: 81 f.), vergleichbare Kompetenzen sind jedoch auch im Kompetenz- Modell FUER Geschichtsbewusstsein formuliert und werden dort als Historische Sachkompetenz und Historische Methodenkompetenz bezeichnet (a.a.O.: 80). Zunächst findet eine Analyse der Einzelaspekte des Inhaltes mit Hilfe historischer Erkenntnismethoden statt und im Anschluss wird ein Urteil über die Bedeutung der festgestellten Quellenaussagen für den Sachverhalt insgesamt abgefordert. Dies findet sich auch im historischen Dreischritt Jeismanns wieder, dessen erste beide Schritte er als Sachanalyse und Sachurteil bezeichnet (a.a.O.: 33, siehe Aufgabe 8, Basisversion). Am Ende beider genannter Kompetenzmodelle steht stets die Fähigkeit, die als Orientierungskompetenz bezeichnet wird (a.a.O.: 33; 80 ff.). Nach Jeismann könnte dies auch als Werturteil bezeichnet werden. Die gewonnenen Erkenntnisse werden auf die Gegenwart und die Lebenspraxis der Lernenden bzw. auf die gesellschaftliche Bedeutung hin untersucht. In der vorliegenden Unterrichtsstunde gelingt dies in der Aufgabe 9. Hierbei wird die politische und gesellschaftliche Bedeutung des Friedens (auch als politisches Argument im Falle Lenins) reflektiert. Die Lernenden stellen Bezüge zu anderen, z.T. aktuelleren Positionen bezüglich des Friedens her.

Das Lehr-/Lernmaterial enthält zwei verschiedene Ausführungen: eine Basisversion und eine Version für Fortgeschrittene. Die Differenzierung erfolgt hierbei auf der Ebene der

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/das-epochenjahr-1917

Argument im Falle Lenins) reflektiert. Die Lernenden stellen Bezüge zu anderen, z.T. aktuelleren Positionen bezüglich des Friedens her.

Das Lehr-/Lernmaterial enthält zwei verschiedene Ausführungen: eine Basisversion und eine Version für Fortgeschrittene. Die Differenzierung erfolgt hierbei auf der Ebene der Aufgabenstellungen und der Aufgabentypen (Binnendifferenzierung 2017: 44ff.; besonders deutlich bei den Aufgaben 7 und 8). Einerseits werden die Aufgaben in der Basisversion teilweise stärker in Einzelschritte gegliedert (siehe Aufgabe 8), andererseits werden hier Hilfestellungen grafischer Art angeboten, um die geforderte Grafik leichter erstellen zu können. Ein großes Potenzial zur Individualisierung und Differenzierung bietet das Unterrichtsmaterial auch deshalb, weil die Lernenden in ihrem eigenen Tempo die Aufgaben bearbeiten und teilweise die Reihenfolge ihres Vorgehens auch selbst bestimmen können (siehe Aufgaben 10-13). Auch die Hypertextstruktur der gewählten digitalen Sammlung wirken unterstützend auf das individuelle Vorgehen der SchülerInnen (Geschichte im Internet 2017: 22) bei der Bearbeitung der Quellen, sie bieten Möglichkeiten, die eigenen gefundenen Lösungen mit Hilfe wissenschaftlicher Fachtexte zu überprüfen (siehe jeweiliger Einführungstext einer Quelle) und motivieren durch ein entdeckend- forschendes und selbstreguliertes Vorgehen (a.a.O.: 23, sowie Historische Medienkompetenz 2014: 110).

Es handelt sich um einen Lernvorgang mit digitalen Medien (Radikal digital?! 2019: 27), wobei das Medium selbst als Lernwerkzeug genutzt wird. In der Unterrichtsstunde werden Bezüge zur Lebenswelt der Lernenden hergestellt. Dies gelingt unteranderem, indem Medien aus dem Alltag der Lernenden verwendet werden, z.B. in Form von Youtube- Videos, welche allerdings im Vorhinein von auf ihre fachliche Richtigkeit überprüft wurden. Die Lernenden erhalten so nebenbei Ansatzpunkte, welche Angebote auf Youtube zum Wiederholen von Inhalten aus dem Geschichtsunterricht fachlich geeignet sind. Des Weiteren werden in den Lernquizzen am Ende der Stunde den Lernenden bekannte Formate, wie zum Beispiel „Wer wird Millionär“ nachgestellt. Auch der Umstand, dass das Material viele digitale Querverweise in Form von QR- Codes besitzt, Learning- Apps zur Überprüfung des Gelernten verwendet werden und die Lernenden online mit einer digitalen Quellensammlung arbeiten, entspricht ihrer Lebenswelt. Sie verwenden für die Bearbeitung des Materials ihr Handy bzw. ihren Laptop, was eine vertraute, aber auch motivierende Lernumgebung für sie schafft. Im Anschluss an die entwickelte Unterrichtseinheit bietet es sich an, den Bürgerkrieg als Konflikt zwischen den Menschewiki und Bolschewiki ins Zentrum einer sich anschließenden Unterrichtseinheit zu rücken.

Adamski, Peter: Binnendifferenzierung im Geschichtsunterricht. Stuttgart 2017.

Baumgärtner, Ulrich: Wegweiser Geschichtsdidaktik. Historisches Lernen in der Schule. Paderborn 2015.

Kerber, Ulf: Medientheoretische und medienpädagogische Grundlagen einer „Historischen Medienkompetenz (Ausschnitt), In: Demantowsky/ Pallaske: Geschichte lernen im digitalen Wandel. Berlin 2014.

Kühberger, Christoph: Radikal digital?! Herausforderungen und Wege für das historische und politische Lernen, In: Barsch/ Lutter/ Meyer- Heidemann (Hrsg.) Fake und Filter. Historisches Lernen in Zeiten der Digitalität, Frankfurt 2019.

Schwabe, Astrid & Danker, Uwe: Geschichte im Internet. Stuttgart 2017.

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/das-epochenjahr-1917

Lernzielformulierung

Lernzielformulierungen orientieren sich im Bundesland Sachsen am WKW-Modell, das die drei Anforderungsbereiche Wissen, Können, und Werten umfasst. Die tabellarisch dargestellten Stundenziele orientieren sich demzufolge an dem genannten Modell sowie dem Medienkompetenzrahmen NRW.

Wissen | Können | Werten |

|---|---|---|

Die SuS kennen die Personen Alexander Kerenski (zeitweiser Vorsitzender der Übergangsregierung 1917) und Wladimir Iljitsch Uljanow (Lenin) (kommunistischer Politiker und Revolutionär, Vorsitzender der Kommunistischen Partei Russlands). | Die SuS können die Möglichkeiten einer digitalen Quellensammlung erkennen. Sie können Informationen recherchieren und Suchstrategien anwenden. | Die SuS bewerten die Forderung nach Frieden als entscheidendes politisches Argument der Bolschewiki zur Zeit der Doppelherrschaft und dessen Umsetzung im Dekret über den Frieden. |

Die SuS kennen die wichtigsten russischen Ereignisse des Jahres 1917 (Machtübernahme durch die Bolschewiki in Russland, Februarrevolution mit Autoritätsverlust der russischen Eliten und Ende des Zarenreiches, Dekret über den Frieden, Oktoberrevolution). | Die SuS können einer digitalisierten schriftlichen Quelle themenrelevante Informationen zur Abdankung des russischen Zaren Nikolaus entnehmen (Festhalten an der autokratischen Politik, Verweigerung demokratischer Reformen, innen- und außenpolitische Misserfolge), indem sie die Möglichkeiten dieser Quellensammlung nutzen. | Die SuS bewerten Lenins Ideen, indem sie geeignetere Mittel zur Lösung von Konflikten als Krieg diskutieren und sie mit denen ihnen bekannter Friedensnobelpreisträger (Woodrow Wilson, Albert Schweizer, Martin Luther King, Mutter Teresa, Michael Gorbatschow, Malala Yousafzai, …) vergleichen. |

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/das-epochenjahr-1917

Die SuS kennen den Begriff Doppelherrschaft sowie die Unterteilung in Provisorische Regierung und Sowjets. | Die SuS können aus einer digitalisierten Quelle (Dekret über den Frieden) die Forderungen Lenins nach innen- und außenpolitischer Entspannung (Frieden mit dem deutschen Reich) ablesen und in den europäischen Kontext einordnen. | |

Die SuS kennen den Wunsch nach Frieden als wichtigstes Ziel des Sowjets, so wie er im Dekret über den Frieden dargelegt wird. | Die SuS können Informationen aus Quellen sowie zu den Quellen strukturieren und neu aufbereiten. | |

Die SuS kennen eine digitale Quellensammlung und Methoden zur Arbeit damit. | Die SuS können digitale Medien bewusst und zielgerichtet nutzen und können andere bei der Nutzung unterstützen. Sie können Wirkung und Aussageabsicht eines Mediums (Video) erkennen. | |

Die SuS kennen die Begriffe Quelle, Quellensammlung, Faksimile und Glossar. | Die SuS können sich nach der Arbeit mit der digitalen Quellensammlung und digitalen Medien eine eigene Meinung bilden und diese begründen. | |

Die SuS können Videos und digitalisierten Quellen Informationen entnehmen und Notizen machen. | ||

Die SuS können auf der Basis eines Videofilms eine Grafik zum Thema Doppelherrschaft entwickeln. |

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/das-epochenjahr-1917

Die SuS können sich positionieren in Form einer Rede/ Gegenrede, wobei sie einen Gegenwartsbezug herstellen. Sie vereinbaren Faktenkenntnis und historische Zusammenhänge mit den Gestaltungsmitteln einer Rede. | ||

Die SuS können mit einem Partner Notizen vergleichen, deren Richtigkeit kritisch einschätzen und sie gegebenenfalls verwerfen oder ergänzen. | ||

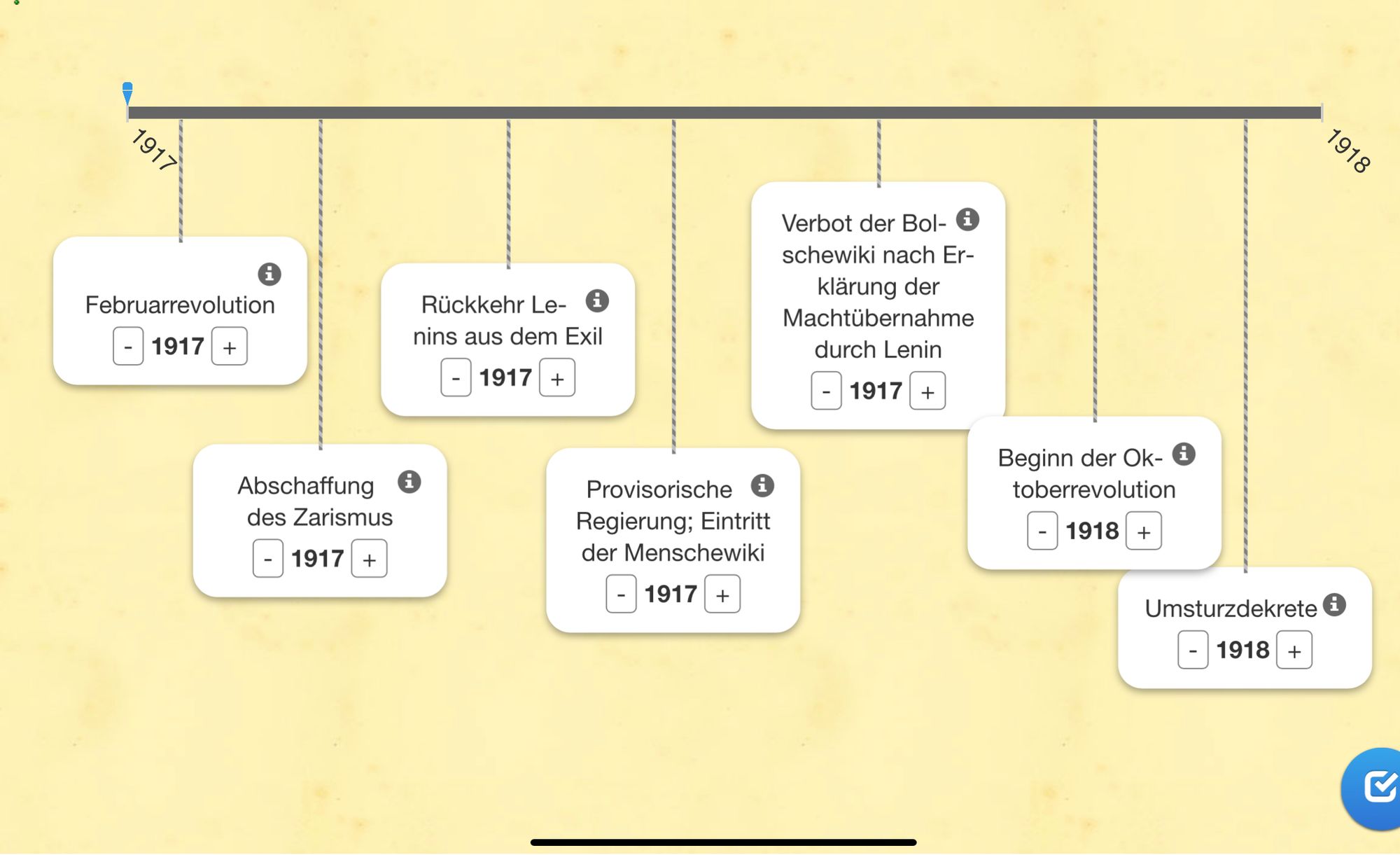

Die SuS können Daten und Ereignisse in einen Zeitstrahl eintragen. |

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/das-epochenjahr-1917

Medienkompetenzrahmen

In der folgenden Tabelle wird dargestellt, welche Aufgaben aus dem Material sich am Medienkompetenzrahmen des Bundeslandes NRW orientieren.

Aufgabe | Medienkompetenzrahmen NRW: Die SuS ... |

|---|---|

Aufgabe 1: | ... ermitteln zielgerichtet Informationen, sie erkennen Absichten und Strategien. Sie nutzen den QR-Code und damit ein digitales Werkzeug. |

Aufgabe 2: | ... führen eine zielgerichtete Recherche durch und wenden dabei Suchstrategien an. |

Aufgabe 3: | ... filtern themenrelevante Informationen aus einem Medienangebot. |

Aufgabe 4: | ... kennen, analysieren und reflektieren die Vielfalt der Medien. |

Zur Erläuterung des Medienkompetenzrahmens des Bundeslandes NRW sowie weiterführende Informationen unter https://medienkompetenzrahmen.nrw/

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/das-epochenjahr-1917

Aufgabe 5: | ... ermitteln zielgerichtet Informationen und wenden Methoden zur Analyse an. |

Aufgabe 6: | ... ermitteln zielgerichtet Informationen und reflektieren. |

Aufgabe 7: | ... kennen digitale Werkzeuge und deren Funktionen. Sie nutzen die Hardware kompetent, entnehmen dem Medium zielgerichtet Informationen und hinterfragen kritisch. Sie unterstützen gegebenenfalls andere bei der Mediennutzung. |

Aufgabe 8: | ... entnehmen zielorientiert Informationen. Sie entwickeln ein neues Medium und präsentieren in analoger oder digitaler Form. |

Aufgabe 9: | ... führen eine Informationsrecherche anhand der vorgegebenen Quelle durch und entnehmen Informationen zielgerichtet. |

Aufgabe 10: | ... bereiten entnommene Informationen neu auf. |

Aufgabe 11: "Diskutieren Sie mit einem Partner geeignetere Mittel zur Lösung von Konflikten als Krieg. Bewerten Sie dabei das Dekret über den Frieden, indem Sie sie mit Ideen ihnen bekannter Friedensnobelpreisträger (Bertha von Suttner, Woodrow Wilson, Nelson Mandela, Gustav Streesemann, Mutter Teresa, Michael Gorbatschow, …) vergleichen. Recherchieren Sie gegebenfalls dazu im Internet. | ... entnehmen, strukturieren und filtern themenrelevante Informationen. |

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/das-epochenjahr-1917

Aufgabe 12: | ... wenden digitale Werkzeuge zielgerichtet an. |

Aufgabe 13: | ... kennen digitale Werkzeuge und deren Funktionsweise. Sie wenden sie zielgerichtet an und unterstützen gegebenenfalls andere bei der Mediennutzung. |

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/das-epochenjahr-1917

Digitalisierungsbezogene Kompetenzen von Lehrkräften

In unserer digitalisierten Welt benötigen auch Lehrkräfte besondere Kompetenzen für den modernen Unterricht. Diese Kompetenzen bilden die Grundlage für den Einsatz digitaler Medien und bedeuten mehr als die Nutzung von Hard- und Software.

Lehrkräfte müssen WISSEN und HANDELN. Eigene Medienkompetenz wird zum Vermitteln von Medienkompetenz genutzt. Die technische Ausstattung der Schule vorausgesetzt, müssen Lehrkräfte in der Lage sein, digitale Medien gezielt zum Fordern und Fördern der Schüler im Unterricht einzusetzen. Dafür müssen vorhandene Möglichkeiten und Angebote genutzt werden. Die meisten Lehrkräfte sind in der Lage, Programme zum Generieren von Rätseln und Puzzeln zu nutzen. Doch auch in der Unterrichtsstunde sollte auf Videos, Datenbanken und wie im Material auf digitale Quellensammlungen zugegriffen werden. Diese Medien stehen über das Internet ständig zur Verfügung.

Die SuS setzen sich täglich mit TikTok oder YouTube auseinander – auch diese Plattformen bieten informative, themenabhängig vielfältige, für den Unterricht nutzbare Daten.

Es ist schwierig, aber unbestritten von Vorteil, wenn die Lehrkraft bei der Anwendung der Medien einen Vorsprung gegenüber den Schülern hat.

In der Vorbereitung der Unterrichtseinheit macht sich die Lehrkraft bewusst, welche inhaltlichen und pädagogischen Ziele erreicht werden sollen. Darüber hinaus entscheidet sie, welche Rolle Medien und Technologien im Unterricht spielen bzw. in welchem Umfang sie eingesetzt werden, um zum Lernerfolg der SuS beizutragen. Diese Kompetenzen werden durch das TPACK-Modell beschrieben. TPACK entsteht im Zentrum der Wissensbereiche der Lehrkraft (CK, PK, TK) mit den Überschneidungen, wenn die Lehrkraft Kompetenzen bewusst und aktiv kombiniert (PCK, TCK, TPK).

Kompetenzen der Lehrkraft | Inhalt: Die Lehrkraft … | Lernziele |

|---|---|---|

Inhalt (CK) | … kennt Fakten, Konzepte, Theorien des Faches | - kennen Inhalt und Aufbau der Quellensammlung und ihre Bedeutung für historisches Lernen |

Pädagogik/ Psychologie (PK) | … hat Kenntnis von Lerntheorien und zu Aufbau und Gestaltung von Unterricht | - wählen passende Sozialformen wie Einzelarbeit, Partnerarbeit sowie Diskussion im Plenum |

Technologisches Wissen (TK) | … besitzt Wissen über Technologien und Medien … weiß, wie Medien, die zu Stundenziel und -inhalt passen, ausgewählt und genutzt werden | - können mit dem Smartphone umgehen, den QR-Code scannen, das Video aufrufen - können die Seite 1000.dokumente aufrufen, indem sie den Browser auf dem Smartphone oder Tablet öffnen, die Suchmaschine bedienen oder URL eingeben |

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/das-epochenjahr-1917

Pädagogisch- fachliches Wissen (PCK) | … weiß, wie pädagogisches Wissen auf den fachwissenschaftlichen Inhalt angewendet wird | - kennen Quellen zum Lernbereich, recherchieren und diskutieren themenbezogen |

Technologisch-fachliches Wissen (TCK) | … weiß, welche Technologien und Medien geeignet sind, um inhaltliche Lernziele zu erreichen | - können Smartphone/ Tablet verwenden, um Möglichkeiten der digitalen Sammlung zu nutzen und können zum Thema recherchieren |

Technologisch-pädagogisches Wissen (TPK) | … weiß, welche Technologien und Medien geeignet sind, um pädagogische Lernziele zu erreichen | - kennen Methoden wie QR-Codes und scannen diese, um zu Videos zu gelangen - können Links nutzen, um zu Aufgaben zu gelangen - kennen grau unterlegte Hinweiskästchen als Ratgeber |

Fachwissen kombiniert mit pädagogischem und technologischem Wissen (TPACK) | … kombiniert Fachwissen mit Pädagogik und Technologie/ Medien | - kennen die digitale Quellensammlung 1000dokumente und können themenrelevant darin recherchieren - wissen, dass Informationen frei nutzbar sind und wie sie an weiterführende Literatur gelangen - können sich gegenseitig bei der Recherche und beim Umgang mit Medien unterstützen bzw. mit einem Partner arbeiten - können nach der Arbeit mit digitalen Quellen einen Gegenwartsbezug herstellen und zu einem Werturteil gelangen |

Bei der Planung der Unterrichtseinheit werden zunächst inhaltliche und pädagogische Überlegungen angestellt und erst im nächsten Schritt wird über zur Verfügung stehende Technik und Technologien nachgedacht, die den Unterricht bereichern und stützen können. Dabei dürfen Lernziele nicht aus den Augen verloren werden.

https://www.gfdb.de/didaktik-tpack-modell/

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/das-epochenjahr-1917

Im Rahmenmodell ‘Kernkompetenzen von Lehrkräften für das Unterrichten in einer digitalisierten Welt‘ steht die eigene Medienkompetenz der Lehrkraft im Zentrum. Sie muss also, um Medien sinnvoll im Unterricht einsetzen zu können, sicher im Umgang mit den Möglichkeiten für digitalen Unterricht sein. Diese Sicherheit geht über Videorekorder und Fernseher hinaus und fordert, das Potential moderner Medien zu erkennen, verschiedene Medien immer wieder aktiv auf nutzbares Material zu untersuchen und sie geschickt in die Unterrichtsstunde zu integrieren, sowie daraus sinnvolle weiterführende Aufgabenstellungen für die SuS zu entwickeln.

Zusammengefasst wird von der Lehrkraft erwartet, dass sie von den Möglichkeiten moderner, digitaler Medien weiß und sie planvoll in den Unterricht integriert. Das beinhaltet einerseits Wissen um Fachdidaktik, Pädagogik, Informatik, und selbstverständlich im Lehrfach, und andererseits die Komponenten Planen, Realisieren, Evaluieren sowie Teilen/ Sharing im Handeln. Im vorliegenden Material ist das Eingehen auf Evaluieren nicht vorgesehen.

Planen | Realisieren | Teilen/ Sharing |

|---|---|---|

- Nutzen von Smartphones/ Laptops mit Öffnen eines Browsers und Nutzen von Suchmaschinen - Einsatz eines Erklärvideos - Nutzung einer digitalen Sammlung - Einsatz von Videos - Anregung zu geleitetem und kreativem Umgang mit Medien - Medieneinsatz zur Motivation und Steigerung der Lernleistung - Fördern der Reflexion | - Kenntnisstand der SuS analysieren und nutzen - Aufzeichnen eines eigenen, zur ausgewählten Sammlung passenden Erklärvideos - Auswählen vorhandener OER-Materialien - Auswählen zusätzlicher Videos - Gestalten von Aufgaben - Einsetzen von Hinweiskästen, QR-Codes, Links, … | - Erstellen eines Portfolios aus digitalem Lehr-Lernmaterial, versehen mit Didaktischem Kommentar und Vorschlag zur Leistungsüberprüfung - Planen der Veröffentlichung zur kostenfreien Nutzung des Materials, versehen mit Lizenzen |

Zur Erläuterung des Modells sowie für weitere Informationen https://www.edu.lmu.de/kmbd/_assets/dokumente/merz-artikel.pdf

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/das-epochenjahr-1917

Variante B: Das Epochenjahr 1917

Russland zwischen den Revolutionen: Vom Ende des Zarismus bis zur Herrschaft der Bolschewiki

Öffnen Sie die Kamera-App auf dem iPhone und scannen Sie den Code. Für Android suchen Sie im Play Store nach QR Code Secuso

. Diese App ist kostenlos und datenschutzfreundlich. Viel Erfolg!

o Sie haben Zugriff auf die deutsche Übersetzung der Quelle.

o Sie haben Zugriff auf die deutsche Übersetzung der Quelle sowie auf das russische Original.

o Sie haben Zugriff auf die deutsche Übersetzung der Quelle sowie auf eine weitere, von dieser Quellensammlung unabhängige Übersetzung der Quelle.

Quellenarbeit 1

Beschreiben Sie anschließend in zwei Sätzen, wie Zar Nikolaus II die aktuelle Situation Russlands im Krieg einschätzt!

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/das-epochenjahr-1917

Verlauf, Folgen) erfahren. Überprüfen Sie Ihre Notizen mit einem Partner und ergänzen Sie gegebenenfalls.

Stellen Sie beide Seite der Doppelherrschaft einander gegenüber. Notieren Sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Arbeiten Sie ggf. mit Pfeilen oder Mengen.

Quellenarbeit 2

Nutzen Sie die Übersetzung am Ende der Einführung in die Quelle!

Leiten Sie mögliche Ursachen der Revolution von 1917 aus den Informationen zum Dekret über den Frieden ab!

Gehen Sie außerdem auf Adressaten, Annexion fremder Territorien, Geheimdiplomatie sowie die Nationen, die Lenin explizit nennt, ein. Begründen Sie, warum Lenin diese Nationen nennt. Beziehen Sie Ihr Epochenwissen mit ein.

Reagieren Sie aus heutiger Sicht in einer kleinen Rede/ Gegenrede auf Lenins Dekret über den Frieden!

Notizen:

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/das-epochenjahr-1917

https://t1p.de/p7gc

Capital.com,CC BY 2.0 https://t1p.de/q2ps

https://t1p.de/k3ts

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/das-epochenjahr-1917

Alles klar?

Überprüfen Sie Ihr Wissen zum Thema, indem Sie aus den folgenden Aufgaben wählen. Diskutieren und Lösen Sie die Aufgaben mit einem Partner. Nutzen Sie Ihre Notizen.

https://t1p.de/55x6

https://t1p.de/pauw

https://t1p.de/xmh2

https://t1p.de/34zh

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/das-epochenjahr-1917

Variante A: Das Epochenjahr 1917

Russland zwischen den Revolutionen: Vom Ende des Zarismus bis zur Herrschaft der Bolschewiki

Öffnen Sie die Kamera-App auf dem iPhone und scannen Sie den Code. Für Android suchen Sie im Play Store nach QR Code Secuso

. Diese App ist kostenlos und datenschutzfreundlich. Viel Erfolg!

o Sie haben Zugriff auf die deutsche Übersetzung der Quelle.

o Sie haben Zugriff auf die deutsche Übersetzung der Quelle sowie auf das russische Original.

o Sie haben Zugriff auf die deutsche Übersetzung der Quelle sowie auf eine weitere, von dieser Quellensammlung unabhängige Übersetzung der Quelle.

Quellenarbeit 1

Verlauf, Folgen) erfahren. Überprüfen Sie Ihre Notizen mit einem Partner und ergänzen Sie gegebenenfalls.

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/das-epochenjahr-1917

Stellen Sie beide Seite der Doppelherrschaft einander gegenüber. Notieren Sie zunächst. Gemeinsamkeiten und machen Sie deutlich, dass die Angaben für beide Seiten gelten. Arbeiten Sie ggf. mit Pfeilen oder Mengendiagrammen. Notieren Sie anschließend Unterschiede.

Quellenarbeit 2

Nutzen Sie die Übersetzung am Ende der Einführung in die Quelle!

Leiten Sie mögliche Ursachen der Revolution von 1917 aus den Informationen zum Dekret über den Frieden ab!

Beantworten Sie außerdem folgende Fragen mit Hilfe des Dekrets über den Frieden:

Wer sind die Adressaten des Dekrets über den Frieden?

Was wird unter der Annexion fremder Territorien verstanden?

An welche drei Nationen richtet sich das Dekret über den Frieden besonders und mit welcher Begründung?

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/das-epochenjahr-1917

https://t1p.de/p7gc

NotionsCapital.com,

CC BY 2.0 https://t1p.de/q2ps

https://t1p.de/k3ts

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/das-epochenjahr-1917

Alles klar?

Überprüfen Sie Ihr Wissen zum Thema, indem Sie aus den folgenden Aufgaben wählen. Diskutieren und Lösen Sie die Aufgaben mit einem Partner. Nutzen Sie Ihre Notizen.

https://t1p.de/55x6

https://t1p.de/pauw

https://t1p.de/xmh2

https://t1p.de/34zh

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/das-epochenjahr-1917

Lösungsvorschlag

Vorhandensein wesentlich, da Informationen zu Material, Aussehen, ... enthalten.

Zar zu Krieg: Krieg um jeden Preis fortsetzen, Sieg steht kurz bevor.

Anführer: Lenin, Trotzki, Kerenskij

Hintergrund: erfolglos im 1. WK, Abschaffung der Zarenherrschaft, Doppelherrschaft, Rückkehr Lenins + Aprilthesen, Antikriegsdemonstrationen + Reaktion, Kornilow-Affäre, Marinestreik

Doppelherrschaft: bestand aus Konservativen, Liberalen, Bürgerlichen, Arbeiter- und Bauernsowjets

Lenin und seine Thesen: Frieden, Freiheit, Land, Brot, Sowjetherrschaft, kollektive Wirtschaft

Oktoberrevolution: Beginn mit Panzerkreuzer Aurora, Legitimierung durch Allrussischen Gesamtkongress, Umsturzdekrete, Besetzen des Winterpalastes, Wahl des Rates der Volkskommissare mit Lenin an der Spitze

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/das-epochenjahr-1917

Adressaten:

alle kriegsführenden Völker, besonders die

Arbeiter und Werktätige

Annexion: Angliederung kleiner oder schwacher Völkerschaften an einen großen Staat ohne Einverständnis oder Wunsch der betreffenden Völkerschaft, unabhängig von Zeitpunkt oder Entwicklungsstand der Völkerschaft

Geheimdiplomatie: Geheimhaltung von außenpolitischen Kontakten und Verhandlungen eines Staates

3 Nationen: größte, am Krieg beteiligte Staaten. Deutschland obwohl Kriegsgegner; England (sic) und Frankreich aufgrund großer Dienste für den Sozialismus; Revolution on Frankreich; proletarische Massenorganisationen in Deutschland;

Vorbilder proletarischen Heldentums

Antworten können folgende Schlagworte enthalten: ziviler Ungehorsam, gewaltfrei, Neutralität, Gründung des Völkerbundes, Deutsche Friedensgesellschaft, soziales Engagement, versöhnlicher Übergang von Apartheid zu demokratischem Staatswesen mit gleichen rechten für Schwarze und Weiße, Blog für Bildung und Kinderrechte, für soziale Gerechtigkeit, für friedliche Gesellschaft, Pazifismus statt Militarismus, ...

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/das-epochenjahr-1917

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/das-epochenjahr-1917

Das Epochenjahr 1917. Russland zwischen den Revolutionen: Vom Ende des Zarismus bis zur Herrschaft der Bolschewiki

Name:

Kurs/ Klasse:

Datum:

Ergebnis:

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/das-epochenjahr-1917

Erwartungshorizont

Feb. 1017 – Februarrevolution in Russland

Februar bzw. März 1917 - Doppelherrschaft

16.03.1917 – Abschaffung des Zarismus in Russland

April 1917 – Rückkehr Lenins aus dem Exil

April 1917 - Aprilthesen

Mai 1917 – Provisorische Regierung, Eintritt der Menschewiki

Juni 1917 – Verbot der Bolschewiki nach Erklärung der Machtübernahme durch Lenin

Juli 1917 - Kerenski wird Chef der Provisorischen Regierung

Juli 1917 - Ende der Doppelherrschaft

24./25.10.1917 – Beginn der Oktoberrevolution

Oktober 1917 -

Sturmauf das Winterpalais

Oktober 1917 - Machtübernahme durch die Bolschewiki

Oktober 1917 - Ende der Provisorischen Regierung

26. 10.1917 – Umsturzdekrete

Die SuS wählen aus den Ereignissen des Jahres 1917 10 Ereignisse aus und ordnen sie chronologisch auf einem selbst gestalteten Zeitstrahl.

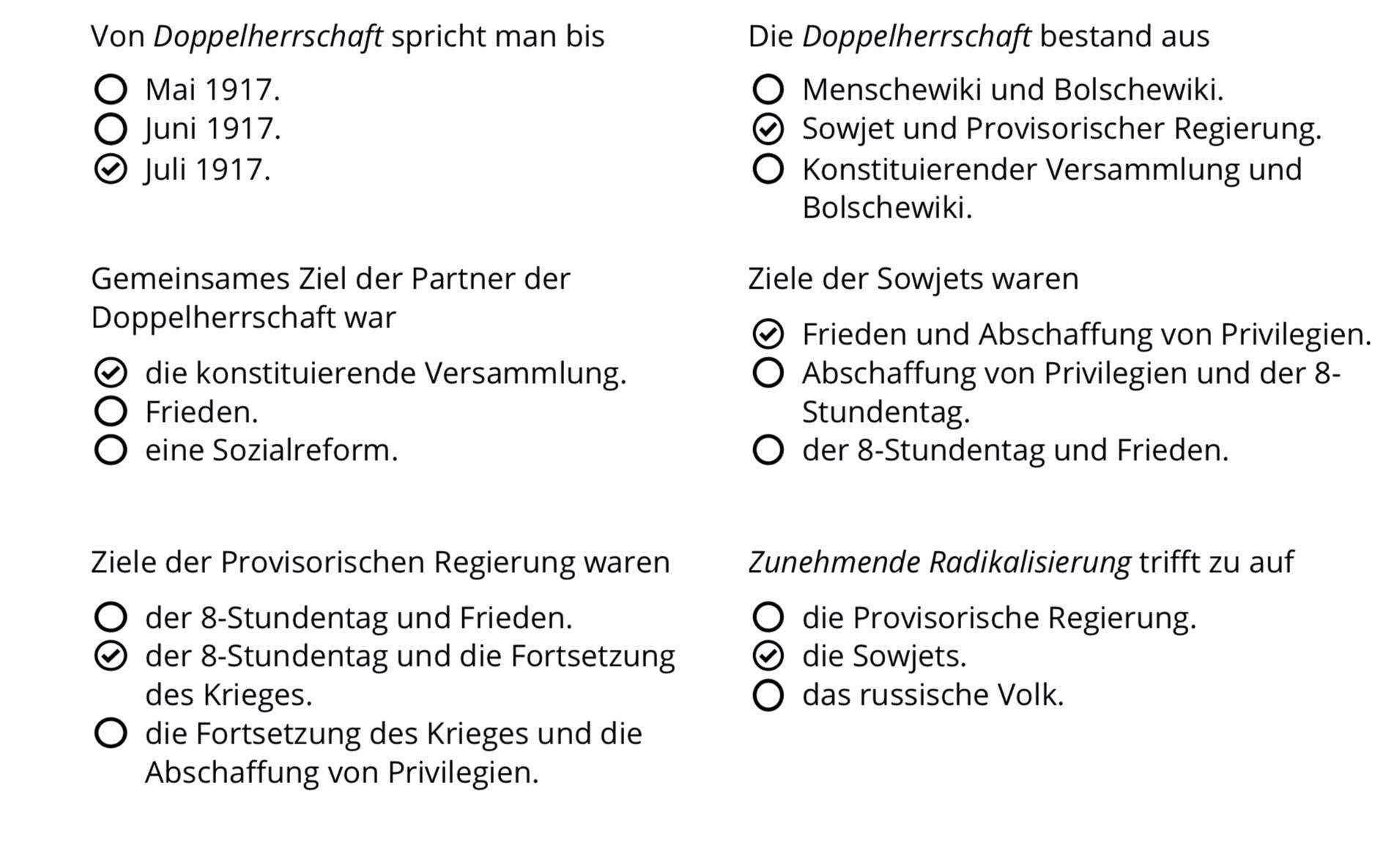

- zwischen Februarrevolution und Oktoberrevolution

- Beginn nach Abdankung des Zaren

- Ende Anfang Juli 1917

- besteht aus Provisorischer Regierung und Sowjets

- gemeinsames Ziel: Konstituierende Versammlung

- Ziele Provisorische Regierung: Fortsetzung des Krieges, 8-Stundentag, bürgerlich-parlamentarischer Staat

- Ziele Sowjets: Frieden, Abschaffung von Privilegien, radikale gesellschaftliche Umgestaltung

aber: zunehmende Radikalisierung

- Aprilthesen Lenins (Frieden statt Vaterlandsverteidigung, Solidarisierung der pro-kommunistischen Kräfte anderer Nationen, Beschlagnahmung des Bodens + Übergabe an Bauern, Machtübergabe an die Sowjets, Übergang zur sozialistischen Revolution, Idee des Kommunismus)

- zwischen Provisorischer Regierung und Sowjets: das Russischen Volk (Ziele: Frieden, Brot, Land, soziale Fortschritte)

Die SuS erläutern den Begriff Doppelherrschaft. Die SuS nennen Fakten zur Entstehung, nennen Akteure und ordnen sie politischen Strömungen zu. Die Erläuterung ist grammatikalisch und orthografisch korrekt, wobei rechtschreibliche Varianten der russischen Namen und Begriffe erlaubt sind. Die geforderte Ausführlichkeit der Erläuterung entspricht dem Verhältnis der hier zu erreichenden BE zu den in Aufgaben 3 und 4.

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/das-epochenjahr-1917

- Rückständige Landwirtschaft (verspätete Bauernbefreiung, feudale Abhängigkeitsverhältnisse, indirekte Besteuerung führt zu Armut der Landbevölkerung, Getreideexporte, …

- Erster Weltkrieg

- Unterdrückung der Opposition

- Vielvölkerstaat – freiheitliche Bestrebungen der Einzelvölker

- innere Kolonisation – Ausbeutung der rückständigen asiatischen Völker

Ziele der Oktoberrevolution:

- Volksherrschaft; Sturz der Ausbeuterklasse

- Frieden (ohne Annexionen und Kontributionen)

- Landreform zugunsten der Bauern

- Enteignung der Reichen zugunsten der Arbeiter, besonders Unternehmen betreffend

- Gleichberechtigung der Völker innerhalb Russlands; führt 1922 zur Gründung der UdSSR

Fazit: zunehmende soziale und politische Spannungen – allgemeiner Zusammenbruch des Systems im Februar 1917

Die SuS nennen Ursachen der Oktoberrevolution und schlussfolgern daraus Ziele der Bolschewisten. Die Erläuterung ist grammatikalisch und orthografisch korrekt formuliert. Auch hier sind Varianten der russischen Schreibweisen zulässig.

- kurzes Eingehen auf Ziele der Bolschewiki im Rahmen der radikalen gesellschaftlichen Umgestaltung (Industrie, Grund und Boden, Kirchenbesitz, ...)

- Erwähnen der zunehmenden Radikalisierung der Bolschewiki

- eventuell Hinweis auf Umsturzdekrete, auch wenn hier nicht bearbeitet

- Bolschewiki, unterstützt von Soldaten und Arbeitern, besetzen wichtigste Institutionen der Stadt, setzen Regierung ab = Oktoberrevolution (25.10.1917)

- Frage nach Übereinstimmung der Interessen mit Interessen des Volkes

- Waffenstillstandsabkommen mit Mittelmächten

- …

mögliche Antworten zu Ideen der Friedensnobelpreisträger:

- Nennen von (2+) Friedensnobelpreisträgern

- gewaltfreie Aktionen

- ziviler Ungehorsam

- Einsetzen für Menschenrechte, Säkularisierung und wirtschaftliche Autarkie

- Solidarität aus Ehrfurcht vor dem Leben

- Pazifismus

- Glasnost (Offenheit, heute: Transparenz) und Perestroika (Umbau, Umgestaltung)

...

Die SuS verweisen auf die Ziele und die Radikalisierung der Bolschewiki. Die SuS nennen Namen von mindestens zwei Friedensnobelpreisträgern. Sie kommen zu der Ansicht, dass Krieg bzw. Gewalt nie eine gute Lösung für Konflikte sind und begründen mit dem Wissen über die Prinzipien/ Ideen der Nobelpreisträger. Sie formulieren grammatikalisch und orthografisch korrekt.

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/das-epochenjahr-1917