Eine kleine Geschichte über die Theorie des Dramas

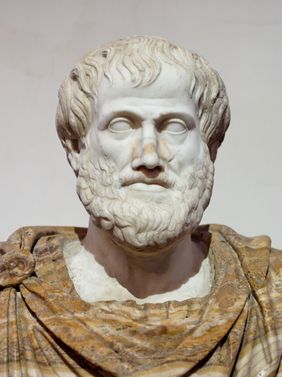

Das Drama ist eine literarische Gattung, die in Dialogen gestaltet ist und vor allem dafür gedacht wurde, auf einer Bühne aufgeführt zu werden. Im Mittelpunkt stehen dabei Konflikte zwischen Menschen, die durch Gespräche und Handlungen sichtbar gemacht werden. Schon im 4. Jahrhundert vor Christus beschrieb der griechische Philosoph Aristoteles in seiner „Poetik“ die Grundlagen des Dramas. Er legte besonderen Wert auf die sogenannte Einheit von Zeit, Ort und Handlung: Ein Drama sollte innerhalb eines Tages spielen, an einem einzigen Schauplatz stattfinden und sich auf eine zentrale Handlung konzentrieren. Diese Vorstellungen prägten das, was später als klassisches (geschlossenes) Drama bezeichnet wurde.

Das geschlossene Drama zeichnet sich durch eine strenge Ordnung aus. Es folgt einem klaren Aufbau, bei dem sich die Handlung chronologisch entwickelt und abgeschlossen ist. Die Zahl der Figuren ist begrenzt, und sie sind meist deutlich in Haupt- und Nebenfiguren eingeteilt. Alle Szenen arbeiten auf einen Höhepunkt hin, an dem sich das Schicksal der Figuren entscheidet. Diese Form des Dramas wurde in der Antike entwickelt und im 18. Jahrhundert von Dichtern wie Gotthold Ephraim Lessing oder Johann Wolfgang von Goethe neu aufgegriffen.

Im Gegensatz dazu entwickelte sich ab dem 19. Jahrhundert das offene Drama, das die starren Regeln des geschlossenen Dramas bewusst durchbrach. Hier gibt es oft keine Einheit von Zeit, Ort und Handlung. Verschiedene Handlungsstränge verlaufen nebeneinander, und die Schauplätze wechseln häufig. Auch die Zahl der Figuren ist größer, wobei selbst Nebenfiguren eine wichtige Rolle spielen können. Anstelle eines einzigen klaren Höhepunkts finden sich oft mehrere kleine Spannungsmomente, und die Handlung wirkt insgesamt offener und fragmentarischer. Schriftsteller wie Georg Büchner oder Bertolt Brecht setzten diese neue Form des Dramas ein, um gesellschaftliche Probleme aus unterschiedlichen Blickwinkeln darzustellen.

Eine wichtige Theorie zum Aufbau von klassischen Dramen stammt vom Schriftsteller Gustav Freytag, der im 19. Jahrhundert die Dramenstruktur als Pyramide beschrieb. Am Anfang steht die Exposition, in der Figuren, Ort, Zeit und Ausgangssituation vorgestellt werden, der anbahnende Konflikt wird angedeutet. Darauf folgt die steigende Handlung, in der sich Konflikte zuspitzen und die Spannung wächst. Der Höhepunkt oder Peripetie bildet die Spitze der Pyramide und symbolisiert die Eskalation des Konflikts. Danach fällt die Handlung, der Konflikt wird versucht zu lösen, eine Lösung scheint sogar in Sicht (retardierendes Moment). Jedoch schreitet die Eskalation voran bis das Drama schließlich in einer Katastrophe oder in einer versöhnlichen Lösung endet.

Das Drama ist eine literarische Gattung, die in Dialogen gestaltet ist und vor allem dafür gedacht wurde, auf einer Bühne aufgeführt zu werden. Im Mittelpunkt stehen dabei Konflikte zwischen Menschen, die durch Gespräche und Handlungen sichtbar gemacht werden. Schon im 4. Jahrhundert vor Christus beschrieb der griechische Philosoph Aristoteles in seiner „Poetik“ die Grundlagen des Dramas. Er legte besonderen Wert auf die sogenannte Einheit von Zeit, Ort und Handlung: Ein Drama sollte innerhalb eines Tages spielen, an einem einzigen Schauplatz stattfinden und sich auf eine zentrale Handlung konzentrieren. Diese Vorstellungen prägten das, was später als klassisches (geschlossenes) Drama bezeichnet wurde.

Das geschlossene Drama zeichnet sich durch eine strenge Ordnung aus. Es folgt einem klaren Aufbau, bei dem sich die Handlung chronologisch entwickelt und abgeschlossen ist. Die Zahl der Figuren ist begrenzt, und sie sind meist deutlich in Haupt- und Nebenfiguren eingeteilt. Alle Szenen arbeiten auf einen Höhepunkt hin, an dem sich das Schicksal der Figuren entscheidet. Diese Form des Dramas wurde in der Antike entwickelt und im 18. Jahrhundert von Dichtern wie Gotthold Ephraim Lessing oder Johann Wolfgang von Goethe neu aufgegriffen.

Im Gegensatz dazu entwickelte sich ab dem 19. Jahrhundert das offene Drama, das die starren Regeln des geschlossenen Dramas bewusst durchbrach. Hier gibt es oft keine Einheit von Zeit, Ort und Handlung. Verschiedene Handlungsstränge verlaufen nebeneinander, und die Schauplätze wechseln häufig. Auch die Zahl der Figuren ist größer, wobei selbst Nebenfiguren eine wichtige Rolle spielen können. Anstelle eines einzigen klaren Höhepunkts finden sich oft mehrere kleine Spannungsmomente, und die Handlung wirkt insgesamt offener und fragmentarischer. Schriftsteller wie Georg Büchner oder Bertolt Brecht setzten diese neue Form des Dramas ein, um gesellschaftliche Probleme aus unterschiedlichen Blickwinkeln darzustellen.

Eine wichtige Theorie zum Aufbau von klassischen Dramen stammt vom Schriftsteller Gustav Freytag, der im 19. Jahrhundert die Dramenstruktur als Pyramide beschrieb. Am Anfang steht die Exposition, in der Figuren, Ort, Zeit und Ausgangssituation vorgestellt werden, der anbahnende Konflikt wird angedeutet. Darauf folgt die steigende Handlung, in der sich Konflikte zuspitzen und die Spannung wächst. Der Höhepunkt oder Peripetie bildet die Spitze der Pyramide und symbolisiert die Eskalation des Konflikts. Danach fällt die Handlung, der Konflikt wird versucht zu lösen, eine Lösung scheint sogar in Sicht (retardierendes Moment). Jedoch schreitet die Eskalation voran bis das Drama schließlich in einer Katastrophe oder in einer versöhnlichen Lösung endet.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

Eine kleine Geschichte über die Theorie des Dramas.

- Ergänze mithilfe der Informationen die Tabelle auf der Rückseite des Arbeitsblattes

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/die-theorie-hinter-dem-drama

Geschlossenes Drama

Offenes Drama

äußere Form

Handlung

Ort und Zeit

Figuren

Herkunft

Freytagsches

Dramenmodell

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/die-theorie-hinter-dem-drama