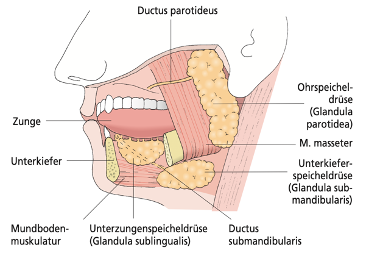

Mund

1

Jejunum

6

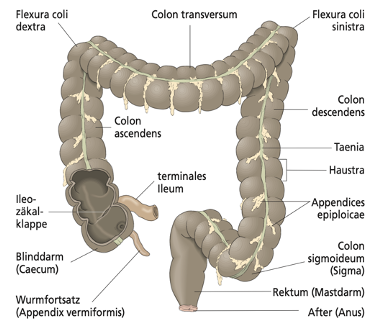

Colon descendens

11

Ileum

7

Analkanal

14

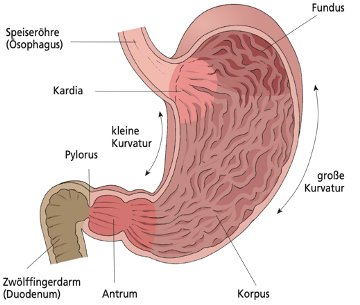

Magen

4

Colon transverum

10

Colon ascendens

9

Rachen

2

Caecum

8

Ösophagus

3

Rektum

13

Duodenum

5

Colon sigmoideum

12

Richtig

Falsch

Das Duodenum wird auch als Mehrfingerdarm bezeichnet. Dies liegt an seinem charakteristischen Aufbau

X

Während der Pankreas sein Sekret in das Duodenmu abgibt, erfolgt die Abgabe von Leber- bzw. Gallensekret in das Endstück des Magens.

X

Das Caecum wird auch als Blinddarm bezeichnet.

X

Der Dickdarm besteht aus mehreren Abschnitten, deren Namen sich von ihrer Position oder ihrer Verlauf ableiten

X

Wenn die Nahrung ausreichend gekaut und mit Speichel vermengt ist, formt die Zunge einen schluckfähigen Bissen & schiebt diesen nach hinten an den Rachen. Hierdurch wird der Schluckreflex ausgelöst. Dabei hebt sich das Gaumensegel & die Rachenmuskulatur zieht sich zusammen, was den Nasen-Rachen-Raum abdichtet. Im Anschluss daran kontrahiert die Gaumenmuskulatur, was den Kehlkopf nach oben bewegt. Der Kehldeckel legt sich passiv quer & verschließt so den Kehlkopfeingang. Nun zieht sich die Rachenmuskulatur zusammen & schiebt den Nahrungsbrei in den dilettierten Ösophagussphinkter.

Hauptzellen bilden Pepsinogen

Nebenzellen muzinhaltigen Magenschleim

Richtig

Falsch

Die Dünndarmschleimhaut würde eine Fläche von ca. 200 qm einnehmen.

X

Auf den Dünndarmzotten sind zur Oberflächenvergrößerung zusätzlich noch Kerckering-Falten vorhanden

X

Die Schleimhautzellen, auch Enterozyten,tragen ihrerseits Mikrovilli, die die Oberfläche nochmals vergrößern.

X

Der Dünndarm dient vornehmlich der Resorption von Wasser.

X

Vitamin B12 wird im terminalten Ileum resorbiert, sofern genügend Intrinsic-Factor vorhanden ist.

X

Wenn die Ampulle ausreichend gefüllt ist, werden die Dehnungsrezeptoren aktiviert, die ihr Signal über die sensible fasern zum Defäkationszentrum im Sakralmark senden. Parallel hierzu erfolgt eine Information an das Großhirn, um die Empfindung Stuhldrang

bewusst zu machen. Ausgehend vom Defäkationszentrum werden parasympatische Fasern erregt, die den inneren Afterschließmuskel erschlaffen lassen, was den Stuhl in Richtung Darmausgang fortbewegt. Zwerchfell & Bauchmuskeln unterstützen diesen Prozess durch die sogenannte Bauchpresse. Der äußere Afterschließmuskel kann bewusst kontrolliert werden, was ein Zurückhalten der Stuhlentleerung ermöglicht.

Frau E. verliert beim Husten & Treppensteigen tropfenweise Urin. Ihr ist das sehr peinlich & sie vertraut sich nur ihrer Freundin an. Diese rät ihr, so wenig wie möglich zu trinken, dass die Probleme nicht so stark auftreten. Frau E. hat Angst vor Inkontinenzeinlagen, weil andere die vielleicht sehen könnten.

Es liegt eine Belastungsinkontinenz vor (Stressinkontinenz)

Dranginkontinenz

Überlaufinkontinenz

Neurogene Inkontinenz (Reflexionsinkontinenz)

Die Verminderung der Trinkmenge führt außer Problemen der Exsikkose auch zur Reizung der Blase mit Verschärfung der Symptomatik der Inkontinenz sowie zur Gefahr einer Blasenentzündung (Cystitis).

Kontinenz

Keine Maßnahmen erforderlich

unabhängig erreichte Kontinenz

Maßnahmen um Inkontinenz auszugleichen werden durch den Betroffenen selbstständig durchgeführt. (Eigenständiger Gebrauch von mobilen Toilettenhilfen) Es wird keine Hilfe benötigt.

Abhängig erreichte Kontinenz

Maßnahmen zur Erreichung der Kontinenz werden mit fremder Hilfe (Pflegepersonal, Angehörige) durchgeführt, z.B. rechtzeitiger Toilettengang

Unabhängig kompensierte Inkontinenz

Maßnahmen um Inkontinenz auszugleichen werden durch den Betroffenen durchgeführt. (Umgang mit Hilfsmittel wie Vorlagen, Kondomurinal, DK) Es wird keine Hilfe benötigt

Abhängig kompensierte Inkontinenz

Maßnahmen um Inkontinenz auszugleichen werden mit fremder Hilfe (Pflegepersonal, Angehörige) durchgeführt, z.B. Hilfestellung beim Anlegen einer Inkontinenzvorlage

Nicht kompensierte Inkontinenz

Die Inkontinenz kann mit keinerlei Maßnahmen ausgeglichen werden, z.B. wenn Einlagen nicht toleriert werden.

Richtig

Falsch

Im Duodenum erfolgt eine starke Mischbewegung, um den Speisebrei mit den Verdauungssäften zu durchmischen.

X

Das Durchmischen verbessert auch die Aufnahme von Nahrungsbestandteilen über die Darmschleimhaut.

X

Durch die Mischbewegungen wird der Nahrungsbrei im Anschluss durch das Ileum transportiert.

X

Setzen die Darmbewegungen aus, ist dies immer als ein Notfall anzusehen. Bei einem kompletten Stillstand der Darmmotorik spricht man von einem paralytischen Ileus, der einer dringenden Krankenhausbehandlung bedarf. Die größte Gefahr, die hier auftreten kann ist die einer Durchwanderungsperitonitis, also einer Entzündung der Bauchhöhle durch den aus dem Darm eingewanderte Bakterien. Die Klassische Ursache für einen paralytischen Ileus ist der Mesenterialinfarkt. Eine Verstopfung (Obstipation) kann ebenfalls in einem Ileus münden, sollte aber nicht mit diesem verwechselt werden.