M1: Fußball

Der Fußball in Deutschland hat eine lange Geschichte, die bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht. Nach der Gründung des DFB 1900 gewann der Sport an Popularität. Im Nationalsozialismus (1933–1945) wurde Fußball als Propagandainstrument genutzt, und viele jüdische Spieler wurden verfolgt. Nach dem Zweiten Weltkrieg spielte Fußball eine zentrale Rolle im Wiederaufbau der BRD. Der „Wunder von Bern“-Erfolg 1954 stärkte das nationale Selbstbewusstsein. Die Bundesliga wurde 1963 gegründet, und deutsche Vereine wie Bayern München dominierten auch international. Der Fußball blieb auch politisch relevant, besonders zwischen der BRD und DDR. Heute ist Fußball eine der beliebtesten Sportarten in Deutschland, mit einer der besten Ligen weltweit und einer erfolgreichen Nationalmannschaft, die das Land auch international repräsentiert.

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/fussball-56kttaqo

Spiegel-Redaktion: Nationales Symbol, in: Der Spiegel, Ausgabe 42/2011, veröffentlicht am 16. Oktober 2011, abrufbar unter: https://www.spiegel.de/politik/nationales-symbol-a-f01b5d72-0002-0001-0000-000081015434 [zuletzt abgerufen am 01.01.2025].

Wolfgang Pyta (Hrsg.): Geschichte des Fußballs in Deutschland und Europa seit 1954, Stuttgart: Kohlhammer Verlag, 2013.

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/fussball-56kttaqo

1900 Gründung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB)

1933–1945 Fußball als Propagandainstrument im Nationalsozialismus

1954 „Wunder von Bern“ – Deutschland wird Fußball-Weltmeister

1963 Gründung der Bundesliga

DDR/BRD Konkurrenz

heute weiterhin politisch relevant

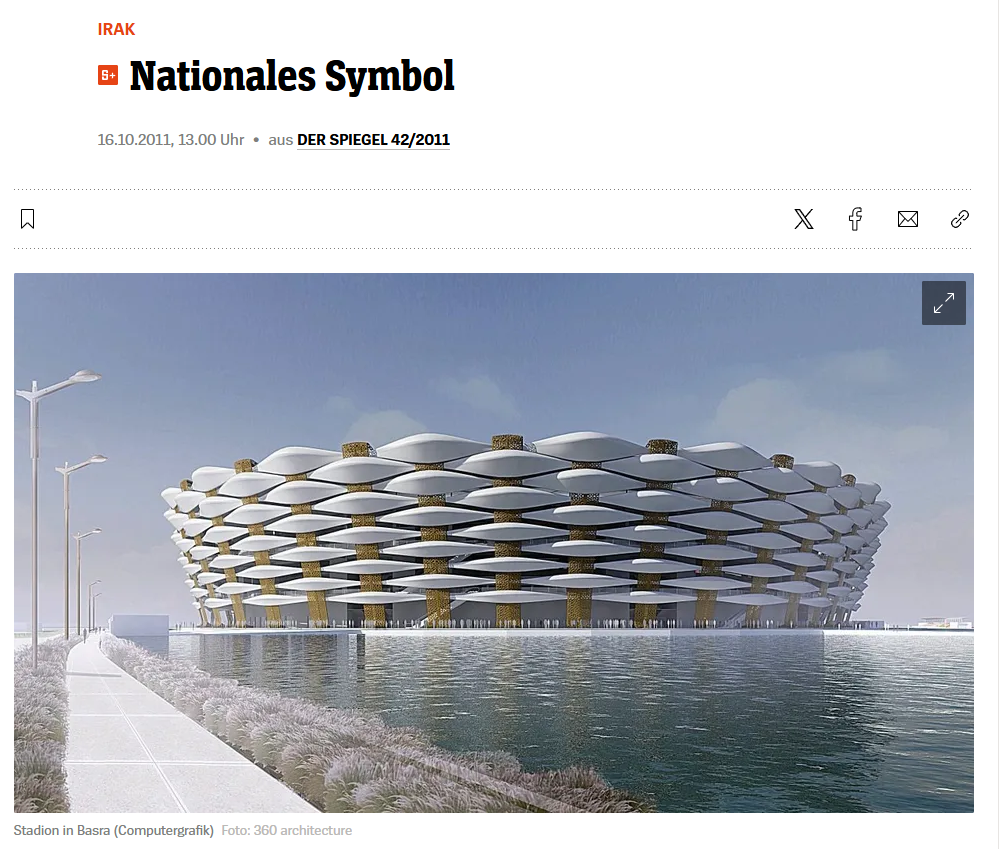

Die Grafik zeigt eine Computervisualisierung des Stadions in Basra, Irak. Das Stadion verfügt über ein modernes Design mit großzügigen Tribünen, die eine hohe Zuschauerzahl fassen können. Die Architektur weist geschwungene Linien und eine überdachte Dachkonstruktion auf, die sowohl ästhetisch ansprechend als auch funktional ist. Das Spielfeld ist von einer Laufbahn umgeben, was auf eine multifunktionale Nutzung hindeutet. Die Farbgebung und Gestaltungselemente könnten lokale kulturelle Aspekte widerspiegeln, um die nationale Identität zu betonen.

Eignung eines Fußballstadions als Zeichen der nationalen Identität:

Pro-Argumente:

Symbol der Einheit: In einem Land wie dem Irak, das durch ethnische und konfessionelle Vielfalt geprägt ist, kann ein nationales Stadion als gemeinsamer Treffpunkt dienen und den Zusammenhalt fördern. Es bietet einen neutralen Raum, in dem Menschen unterschiedlicher Hintergründe zusammenkommen, um ihre gemeinsame Leidenschaft für den Sport zu teilen.

Förderung des Nationalstolzes: Erfolge der Nationalmannschaft in einem solchen Stadion können das nationale Selbstbewusstsein stärken und ein Gefühl des Stolzes hervorrufen. Sportliche Veranstaltungen bieten die Möglichkeit, positive nationale Narrative zu entwickeln und das internationale Ansehen des Landes zu verbessern.

Wirtschaftliche und infrastrukturelle Entwicklung: Der Bau und Betrieb eines modernen Stadions kann wirtschaftliche Impulse setzen, Arbeitsplätze schaffen und die Infrastruktur verbessern, was wiederum das nationale Prestige hebt. Solche Projekte können als Zeichen des Fortschritts und der Modernisierung wahrgenommen werden.

Contra-Argumente:

Begrenzte kulturelle Tiefe: Ein Fußballstadion repräsentiert primär den Sport und spiegelt möglicherweise nicht die gesamte kulturelle und historische Vielfalt einer Nation wider. Es könnte als oberflächliches Symbol angesehen werden, das tiefere kulturelle Identitäten nicht vollständig erfasst.

Kurzlebigkeit des Symbols: Während sportliche Erfolge temporär sind, haben traditionelle Symbole wie Denkmäler oder historische Stätten eine dauerhaftere Bedeutung für die nationale Identität. Ein Stadion könnte daher als weniger beständiges Symbol betrachtet werden.

Potenzial für soziale Spannungen: Sportliche Rivalitäten können auch zu Spannungen führen, insbesondere wenn verschiedene Gruppen unterschiedliche Teams unterstützen. Dies könnte bestehende gesellschaftliche Spaltungen eher verstärken als überwinden.

Fazit:

Ein Fußballstadion wie das in Basra kann durchaus als Zeichen nationaler Identität fungieren, insbesondere in Bezug auf die Förderung von Einheit und Nationalstolz durch gemeinsame sportliche Erlebnisse. Allerdings sollte es als Ergänzung zu traditionellen kulturellen und historischen Symbolen betrachtet werden, um eine umfassende und tief verwurzelte nationale Identität zu repräsentieren. Die Bedeutung eines solchen Stadions hängt maßgeblich davon ab, wie es von der Bevölkerung angenommen und in den nationalen Kontext integriert wird.

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/fussball-56kttaqo

Erfolge in sportlichen Großevents können das nationale Selbstbewusstsein aus mehreren Gründen stärken:

Gemeinschaftsgefühl und Identifikation:

Sportliche Erfolge schaffen kollektive Emotionen, die Menschen unabhängig von sozialen, ethnischen oder politischen Unterschieden zusammenbringen. Die Unterstützung einer Nationalmannschaft oder eines Sportlers vermittelt ein Gefühl der Zugehörigkeit und Einheit.

Positive Darstellung des Landes:

Siege bei internationalen Wettbewerben rücken das Land ins Rampenlicht und fördern ein positives Bild im Ausland. Dies kann den Stolz der Bevölkerung auf ihre Nation stärken und ein Gefühl der Anerkennung hervorrufen.

Symbol für Leistungsfähigkeit:

Sportliche Erfolge stehen oft symbolisch für die Stärke, Ausdauer und den Willen einer Nation. Sie vermitteln das Bild, dass das Land fähig ist, auch in anderen Bereichen erfolgreich zu sein, sei es wirtschaftlich, kulturell oder technologisch.

Inspirationsquelle:

Athleten und Teams, die in Großevents erfolgreich sind, dienen als Vorbilder und inspirieren die Bevölkerung, insbesondere die Jugend. Dies kann Optimismus und ein Wir können es schaffen

-Mentalität fördern.

Abwechslung und positive Ablenkung:

In Zeiten von Krisen oder Schwierigkeiten bieten sportliche Erfolge eine willkommene Ablenkung und schaffen Momente der Freude und Hoffnung, die das Selbstbewusstsein einer Gesellschaft stärken können.

Wirtschaftliche und infrastrukturelle Effekte:

Großevents und deren Erfolge können den Tourismus ankurbeln, internationale Investitionen fördern und die Infrastruktur verbessern, was zusätzlich das Gefühl nationaler Stärke unterstützt.

Insgesamt können sportliche Erfolge ein starkes Symbol für nationale Einheit und Fortschritt sein, die das Selbstbewusstsein einer Bevölkerung erheblich fördern.

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/fussball-56kttaqo