Handreichung für Lehrkräfte

Universität Leipzig - HISTOdigitaLE

pDie Bilder veranschaulichen wie Nachstellungen von mittelalterlichen Märkten in der heutigen Zeit aussehen. Doch wie sahen die Märkte in der Vergangenheit tatsächlich aus? Welche Berufe gab es? Welche Währungen hatten die Menschen? Und warum spielte die Stadt Leipzig damals eine große Rolle?/pp/ppDiese und weitere Fragen werden im folgenden Material zum Thema strongMarkt, Zunft und Geld - Handel im Mittelalter

/strong geklärt. /p

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/handel-im-mittelalter-handreichung-3

p/pp/ppDas vorliegende Lernmaterial kann sowohl als strongdigitales Lernpaket für das selbstverantwortliche Lernen /strongeingesetzt, als auch in den strongregulären Präsenzunterricht /strongeingebunden werden. Aus diesem Grund erfolgt die Arbeit mit dem Material zumeist in Einzelarbeit. Im letzten thematischen Abschnitt des Lernmaterials erfolgt eine strongkooperative Partnerarbeit/strong, die entweder über ein digitales Tool (Etherpad) oder klassisch im Präsenzunterricht durchgeführt werden kann. /pp/ppDa das Material in strongzwei Niveaustufen/strong vorliegt, kann problemlos eine strongBinnendifferenzierung/strong bei der Behandlung des Themas vorgenommen werden. Die Differenzierung der Materialien erfolgt durch die strongVariation der Komplexität/strong der Aufgabenstellungen sowie durch eine strongdifferenzierte Lenkung/strong mittels der Aufgaben. Durch verminderte Hilfestellungen und Hinweise wurde der Schwierigkeitsgrad in der Niveaustufe B erhöht. Der im Material Niveau A vorliegende Lückentext wurden im anderen Material ausgelassen. Stattdessen wurde eine offene Aufgabenstellung ergänzt, bei der spezifische Begrifflichkeiten vorgegeben wurden, welche die Schüler*innen in ihre Antwort integrieren müssen. /pp/pp/p

pAdamski, Peter: Binnendifferenzierung im Geschichtsunterricht Aufgaben, Materialien, Stuttgart 2017./pp/ppBaumgärtner, Ulrich: Wegweiser Geschichtsdidaktik. Historisches Lernen in der Schule, Paderborn 2015./pp/pp Jeismann, Karl-Ernst: Didaktik der Geschichte: Das spezifische Bedingungsfeld des Geschichtsunterrichts. In: Behrmann, Günter C. et al., Geschichte und Politik. Didaktische Grundlegung eines kooperativen Unterrichts, Paderborn 1978, S. 50-76./pp/pp Jeismann, Karl-Ernst: “Geschichtsbewusstsein”. Überlegungen zu einer zentralen Kategorie eines neuen Ansatzes der Geschichtsdidaktik, Paderborn u.a. 1980./pp/ppKerber, Ulf: Medientheoretische und medienpädagogische Grundlagen einer „Historischen Medienkompetenz“. In: Demantowsky, M. Pallaske, C. (Hrsg.): Geschichte lernen im digitalen Wandel, De Gruyter Oldenbourg 2015. <p>p/ppRüsen, Jörn: Historisches Lernen. Grundlagen und Paradigmen, Böhlau 1994. /pp/ppVölkel, Bärbel: Handlungsorientierung. In: Mayer Pandel Schneider (Hrsg.): Handbuch Methoden im GU, Schwalbach 2007./p

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/handel-im-mittelalter-handreichung-3

Kurzbeschreibung

Die folgenden Lernmaterialien dienen der Bearbeitung des Themengebiets Handel im Mittelalter. Sie sind für sechs Schulstunden ausgelegt. Das Material kann in 6. Klassen des Gymnasiums oder der Oberschule eingesetzt werden.

Das Material beinhaltet verschiedene thematische Blöcke:

Nach einer kurzen Einleitung wird mithilfe eines kurzen informativen Videos die Regionalgeschichte der Handelsstadt Leipzig beleuchtet. Anschließend werden verschiedene Berufe des Mittelalters thematisiert, sowie das Zunftwesen erklärt und mit Wappen verdeutlicht. Der letzte Abschnitt des Materials behandelt das Thema Währungen im Mittelalter.

Methodisch arbeitet das Lernmaterial mit verschiedenen Erklärvideos und vielfältigen digitalen Tools.

Das Lernmaterial liegt in zwei verschiedenen Schwierigkeitsgraden mit einem dazugehörigen Erwartungshorizont vor und beinhaltet zudem eine schriftliche Leistungskontrolle zur Überprüfung und Beurteilung des Lernerfolgs.

M3 Erklärvideo: Die Stadt Leipzig als Marktstandort im Mittelalter,

Link: https://t1p.de/59vd

M4 Erklärvideo: Nutzung des Münzkabinetts Kenom

Link: https://t1p.de/8zrn

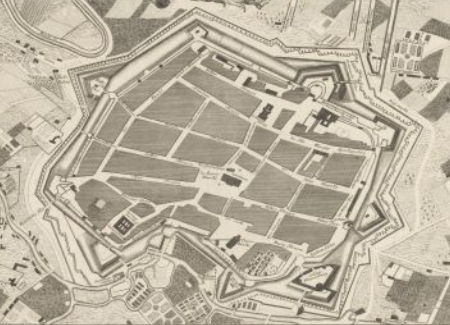

M5 historischer Kupferstich der Stadt Leipzig im Mittelalter um 1740

CC BY-SA 4.0 SLUB, Deutsche Fotothek

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/handel-im-mittelalter-handreichung-3

Lehrplanverortung

pDas vorliegenden Lernmaterial lässt sich thematisch in denem /emstrongLernbereich 2 Herrschaft und Lebensformen im Mittelalter

/strong(Sächsisches Staatsministerium für Kultus 2011, S. 12) der Klassenstufe 6 am sächsischen Gymnasium einordnen. /ppInhaltlich wird dabei der strongTeilbereich Stadt als rechtliches und soziales Gefüge

/strongaufgegriffen (ebd. S. 12). In erster Linie hilft das Material den Schüler*innen, die Fähigkeit , fachspezifische Arbeitsmethoden im strongUmgang mit Quellenarten und Darstellungsformen/strong anzuwenden

(ebd. S. 11). Dabei wird mit traditionellen und digitalen Medien gearbeitet. Darüber hinaus soll die Fähigkeit gefördert werden, strongGeschichtskarten/strong selbstständig zu lesen

und gezielt Informationen Quellen zu entnehmen (ebd.). Als Grundlage hierfür dient ein vielfältiges Angebot verschiedener Quellenarten. Des Weiteren vermittelt das Material grundlegendes Wissen über den strongAufbau der mittelalterlichen Gesellschaft/strong

(ebd.). So werden beispielsweise Zünfte als typische Struktur einer mittelalterlichen Stadt charakterisiert. /pp/pp/pp /pp/p

Sächsisches Staatsministerium für Kultus (Hrsg.). Lehrplan Gymnasium. Geschichte, Dresden 2019. Verfügbar unter: https://t1p.de/xanj

Lernbereichsplanung

Stunde | Thema/Inhalt | meth. Schwerpunkt |

|---|---|---|

1 | Der Übergang in das europäischen Mittelalter | Zeitstrahl |

2+3 | Die Gründung des Frankenreichs - eine Neuordnung Europas? | Kartenarbeit |

4+5 | Herrschaftsformen im Mittelalter - Der reisende Königshof | Quellen und Darstellungstexte |

6 | Verflechtung weltlicher und geistlicher Macht | bildliche Quellen |

7+8 | Leben auf dem Land - arme Bauern, reicher Adel? | Rollenspiel |

9 | Eine gerechte Ordnung? - Die mittelalterliche Ständestruktur | grafische Darstellung |

10 |

| Quellen und Dartellungstexte |

11+12 | Nur Prunk und Protz? - Leben auf einer Burg | Analyse von Minneliedern |

13 | Regionalgeschichte: Burgen in Sachsen | Exkursion |

14 | Methodenbox - Wie und wo recherchiere Ich Informationen? | Quellen |

15+16 | Städte entstehen und wachsen | Kartenarbeit |

17+18+19 | Markt, Zunft und Geld - Handel im Mittelalter | v.a. Bildliche Quellen, evtl. Exkursion |

20 | Das Spätmittelalter - Struktur des Heiligen Römischen Reichs | Kartenarbeit |

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/handel-im-mittelalter-handreichung-3

Sachanalyse

pDas vorliegende Material beschäftigt sich mit dem Thema strongMarkt, Zunft und Geld - Handel im Mittelalter

/strong. Dabei wird vor allem das Leben in der mittelalterlichen Stadt Leipzig betrachtet, welche eine der ältesten Messestandorte der Welt ist. Das Material dient dazu, Wissen über die mittelalterliche strongStadt als rechtliches und soziales Gefüge/strong

(Sächsischer Lehrplan, Gymnasium, S. 12) zu vermitteln, damit die Schüler*innen das Konzept Stadt näher kennenlernen und verstehen können. /pp/ppDie Städte im Mittelalter waren häufig jene, die das Ende des Römischen Reichs überdauert hatten. Beispiele für solche Städte auf dem Gebiet des späteren Deutschlands sind Köln, Trier oder Mainz. Zwischen dem 8. und 10. Jahrhundert erfuhr das mittelalterliche Städtewesen seinen größten Aufschwung. Die Bevölkerungszahlen wuchsen und die Menschen benötigten Unterkünfte und Versorgung. Bereits bestehende Städte blühten auf und neue Städte wurden gegründet. Derartige Gründungsstädte entstanden häufig an markanten geografischen Punkten, wie beispielsweise an Burgen, kleineren Siedlungen, Pfalzen, Furten, Handelsplätzen oder Straßenkreuzungen. /pp/ppAuch Leipzig entstand an der Kreuzung zweier Handelsstraßen - derstrong Via Regia/strong und der strongVia Imperii/strong. Die Via Imperii war eine der wichtigsten Handelsrouten des Mittelalters. Sie führte von Süd nach Nord und verband die Städte Rom und Stettin. An der Stelle des Leipziger Brühls, kreuzte sie mit der Via Regia. Diese führte vom spanischen Santiago de Compostela bis nach Moskau. Die Lage der Stadt war also überaus günstig. /ppAls urbs Libzi - der Ort unter den Linden - wurde Leipzig 1015 erstmals namentlich erwähnt. Als Gründungsdatum gilt jedoch das Jahr 1165. In diesem Jahr verlieh Markgraf Otto der Reiche der Stadt das strongStadtrecht/strong und das sogenannte strongMarktprivileg/strong. Mit diesem Privileg wurde Städten erlaubt, einen ständigen Markt sowie Wochen- und Jahrmärkte abzuhalten. Nur das Marktprivileg erlaubte es einer Siedlung oder einem Dorf, sich als Stadt zu bezeichnen. Das Zentrum des städtischen Handels und des sozialen Lebens bildete im Mittelalter somit der strongMarkt/strong. Hier konnten Waren ge- und verkauft sowie Neuigkeiten ausgetauscht werden. Vor allem die städtischen Krämer und Handwerker boten auf den Wochenmärkten ihre Waren an. Die Kaufleute und Handwerker organisierten sich dabei in gemeinsamen Interessenverbänden, den sogenannten Zünften. Die strongZünfte/strong regelten unter anderem Preise, Löhne und Absatzmengen für das jeweilige Gewerbe. Äußerlich war die Zugehörigkeit zu einer Zunft durch das jeweilige Zunftwappen sichtbar. /pp/pp1165 erhielt Leipzig schließlich das strongMünzrecht/strong. Hierdurch war es der Stadt möglich, eigene Münzen zu prägen und das Geldwesen auf dem eigenen Herrschaftsgebiet zu kontrollieren. /ppZu endgültigem Ruhm kam Leipzig am Ende des 15. Jahrhunderts. 1497 verlieh strongKaiser Maximilian I./strong der Stadt das sogenannte strongReichsmesseprivileg/strong. Hierdurch war es den anderen Städten im Umkreis von 125 Kilometern untersagt, Jahrmärkte abzuhalten. Hinzu kam das sogenannte strongStapelrecht/strong. /ppDurch dieses Recht wurden Händler gezwungen, ihre Waren für einen gewissen Zeitraum auf einem Stapelplatz abzuladen. Die gestapelten

Waren mussten dann zum Verkauf angeboten werden. Durch die Zahlung eines Stapelgeldes konnten sich die Händler teilweise von der Stapelpflicht freikaufen. Verstieß ein Händler gegen eine der Regularien, wurde dieser mit einer Geldstrafe belegt. Durch die Verleihung des Reichsmesseprivilegs wurden andere Städte, wie beispielsweise Erfurt, Halle und Magdeburg, wirtschaftlich geschwächt. Leipzig gelang es jedoch neben Frankfurt am Main zum wichtigsten Messestandort im Reich aufzusteigen. /pp/ppDie für das Material verwendeten Quellen sollen dazu dienen, den strongStellenwert Leipzigs als Messestandort/strong zu erkennen und die Besonderheiten des mittelalterlichen Handels beschreiben zu können. Unter anderem wurde hierfür ein Lernvideo erstellt, welches einen digitalen Rundgang durch Leipzig ermöglicht. Das Erklärvideo ist auf dem Youtube-Kanal HISTOdigitaLE Geschichtsdidaktik Leipzig

der Universität Leipzig zu finden. /p

- Bünz, Enno (Hrsg.): Geschichte der Stadt Leipzig Bd. 1, Leipzig 2015.

- https://t1p.de/p2zc (Wikiwand - Geschichte Leipzig)

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/handel-im-mittelalter-handreichung-3

Didaktische Schwerpunktsetzung

pNachfolgend soll die strongdidaktische Konzeption/strong des Lernmaterials näher erläutert sowie stronggeschichtsdidaktische Prinzipien /strongbenannt werden, die das Lernmaterial durchziehen. /pp/ppIm Allgemeinen weist das Lernmaterial eine strongsynchrone thematische Strukturierung/strong auf, da die Epoche des Mittelalters auf vielfältige Weise beleuchtet wird. Die umfassende Auseinandersetzung mit der mitteralterlichen Stadt Leipzig eröffnet ferner auch eine regionalgeschichtliche Perspektive und kann als ergänzende strongexemplarische Fallanalyse /strongbezeichnet werden./pp/ppIm ersten thematischen Block des Lernmaterials werden die Lernenden dazu angeregt, ihr bisheriges Wissen zum Thema zu wiederholen und themenspezifische Fragen zu formulieren. In Anschluss an diese (Vorwissens-)Aktivierung beschäftigen sich die Schülerinnen schließlich mit den verschiedenen thematischen Abschnitte des Lernmaterials. /ppDie Sachanalyse durch die Schülerinnen wird durch Erklärvideos unterstützt, die zum Teil speziell für das Material konzipiert wurden. Im Zuge der Beschäftigung mit den speziellen Berufen des Mittelalters, sowie beim thematischen Block Im Geldbeutel des Mittelalters

, der die historischen Preise beleuchtet, werden die Lernenden dazu angeregt, ein Sachurteil zu entwickeln. Die im Material integrierte Aufgabe, die die Schülerinnen zu einer Beurteilung des gegenwärtigen Status' der Stadt Leipzig als Messestadt auffordert, regt die Ausbildung eines Werturteils an. Die Fähigkeit, reflektierte Urteile zu historischen Sachverhalten zu entwickeln, ist ein zentrales Anliegen des Geschichtsunterrichts, da die strongUrteilskompetenz/strong eine wichtige Voraussetzung für die Ausbildung eines strongreflektierten Geschichtsbewusstseins/strong darstellt. Während ein Sachurteil die Beurteilung von historischen Handlungen, Ereignissen und Prozessen innerhalb des historischen Kontextes meint, versteht man unter einem Werturteil die Bewertung geschichtlicher Sachverhalte in Bezug auf bestimmte gegenwartsgeprägte Normen und Maßstäbe. (Jeismann 1978, S. 58, 81)/pp/ppDurch das Lernmaterial wird zudem die Ausbildung der strongKompetenzen Historischen Lernens/strong (Gautschi et al. 2009) angeregt. Die vielfältige Arbeit mit Historischen Quellen wie z.B. mit Münzen oder historischen Karten dient der Förderung der Historischen Methodenkompetenz./pp/ppDie strongHistorischen Medienkompetenz /strong(Kerber 2015) wird damit gefördert, dass das historische Lernen mit und durch digitale Tools gestaltet wird. Im Zuge der Auseinandersetzung mit den Materialien arbeiten die Schülerinnen beispielsweise mit dem digitale Münzkabinett emKenom /emund verschiedenen Websites zur Informationsbeschaffung. Die Platform emPadlet/em, auf welcher interaktive, digitale Tafeln erstellt werden können, kann zur Ergebnissicherung genutzt werden. Die Arbeit mit historischen Narrativen wie z.B. Sachtexten und Erklärvideos, erfordert die Historische Dekonstruktionskompetenz, da die Informationsquellen kritisch reflektiert werden müssen. /pp/ppNachfolgend werden die stronggeschichtsdidaktische Prinzipien /strongerläutert, die bei der Auswahl der Themen sowie bei der Formulierung der Fragestellungen berücksichtigt wurden, um eine strongVerknüpfung /strongzwischen der strongSachlogik /strongdes Themas und der strongLernlogik /strongbzw. der Lebenswelt der Schülerinnen zu schaffen./ppIm Zuge des Lernmaterials werden die Schülerinnen dazu aufgefordert, sich auf eine historische Spurensuche

zu begeben und für das Thema relevante historische Orte aufzusuchen und zu fotografieren. Die Schülerinnen sammeln auf diese Weise Eindrücke, wie sich die Stadt verändert hat und werden auf einen Rundgang durch Leipzig geschickt. Auf diese Weise wird das Sachwissen gefestigt und ein direkter Lebensweltbezug geschaffen. Diese Aufgabenstellung weist eine Handlungsorientierung auf, da die Schülerinnen eigenaktiv arbeiten müssen und durch die praktische Aufgabenstellung, Objektbereich und Subjektbereich des historischen Lernens wechselseitig verknüpft werden. /pp/ppIm thematischen Block Im Geldbeutel des Mittelalters

wird ein strongLebensweltbezug/strong beziehungsweise eine strongGegenwartsorientierung/strong geschaffen, da die Schülerinnen spezifische historische Warenpreise des Mittelalters mit den Warenpreisen der Gegenwart vergleichen sollen. Der historischen Gegenstand wird somit mit der strongLebensrealität /strongder Schülerinnen verknüpft. Auch in Aufgaben 5 auf Seite 4 im thematischen Block Die Messestadt Leipzig

, bei der die Schüler*innen die gegenwärtige Rolle der Stadt Leipzig als Messestadt beurteilen sollen, ist ein Gegenwartsbezug erkennbar. Darüber hinaus wird auch das stronglokale Geschichtsbewusstsein/strong gefördert, da die Auseinandersetzung mit regionaler Geschichte angeregt wird. /pp/pp/pp/p

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/handel-im-mittelalter-handreichung-3

Lernzielformulierung

Wissen | Können | Werten |

|---|---|---|

Die SuS kennen.... | Die SuS können... | Die SuS beurteilen... |

Merkmale eines mittelalterlichen Marktes (Standort, Angebote). | in Online-Datenbanken selbstständig und erkenntnisorientiert recherchieren. | die Alteritätserfahrungen und die Herausforderungen historischen Fremdverstehens, die im Zuge der Beschäftigung mit dem Leben der Menschen im Mittelalter aufgetreten sind. |

die mittelalterliche Stadt Leipzig als Handelsmetropole (Lage, wichtige Orte). | einem Erklärvideo gezielt Informationen entnehmen, diese strukturieren und nutzen. | die Stadt Leipzig als bedeutsame Messestadt in Vergangenheit und Gegenwart. |

spezifische mittelalterliche Berufe (Küfer, Kürschner, Schröter, Posamentierer, Windmüller). | historischen Karten fachgerecht und erkenntnisorientiert analysieren und nutzen. | |

den Begriff Zunft und dazugehörige Beispiele. | einem Sachtext gezielt und erkenntnisorientiert Informationen entnehmen. | |

im Mittelalter gängige Währungen und Preise. |

Leistungsüberprüfung

pZur Lernerfolgskontrolle kann in Anschluss an das Lernmaterial eine strongschriftliche Leistungskontrolle/strong durchgeführt werden. Die für das Material konzipierte Leistungskontrolle überprüft das Wissen aus allen zum Lernmaterial gehörenden Themengebieten. /pp/ppDer erste Teil der Leistungskontrolle umfasst strongzwei Reproduktionsaufgaben/strong, bei welchen (1) emstrategisch günstige Orte für eine Stadtgründung/em sowie (2) der emzentrale Ort einer mittelalterlichen Stadt/em benannt werden müssen. /ppIn Anschluss an diese Aufgaben des Anforderungsbereichs I folgen eine strongBegriffserklärung/strong zum Terminus emStapelrecht/em sowie eine strongZuordnungsaufgabe/strong zu mittelalterlichen Berufen./ppIn der abschließenden Aufgabe der Leistungskontrolle müssen die Schüler*innen eine strongbegründete Stellungnahme/strong zu einer Aussage formulieren und hierfür vier Argumente anführen, die ihr Urteil untermauern./pp/ppDie strongPunkteverteilung/strong ist im Material angegeben. Im ersten Teil der Kurzkontrolle werden 4 Punkte vergeben, im zweiten Teil 6 Punkte und bei der letzten Aufgabe 5 Punkte. Die Leistungsüberprüfung hat somit eine Gesamtpunktzahl von 15 Punkten. Die Anforderungsbereiche sind annähernd gleich verteilt./p

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/handel-im-mittelalter-handreichung-3