Wie golden

waren die 20er Jahre in der

Weimarer Republik?

goldenwaren die 20er Jahre in der

Weimarer Republik?

Methode: Mit einer digitalen Sammlung lernen

Das Lebenhttps://bit.ly/3tokyFG

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/handreichung-die-goldenen-20er-jahre-2

KURZBESCHREIBUNG

Das Material zum Thema Wie golden

waren die 20er Jahre der Weimarer Republik? - Mit einer digitalen Sammlung lernen ist für die 9. Klassenstufe eines Gymnasiums gedacht. Im Lernplan lässt es sich im Lernbereich 2 Deutschlands Weg von der Demokratie zur Diktatur

verorten. Genauer in den Wahlbereich 2 Gesellschaftliche Situation von Frauen in der Weimarer Republikund im Nationalsozialismus

und im Wahlbereich 3 Kunst und Kultur in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus

. Die Unterrichtszeit, die zur Bearbeitung des Materials anberaumt wird, beträgt 3 Unterrichtsstunden (á 90 Minuten).

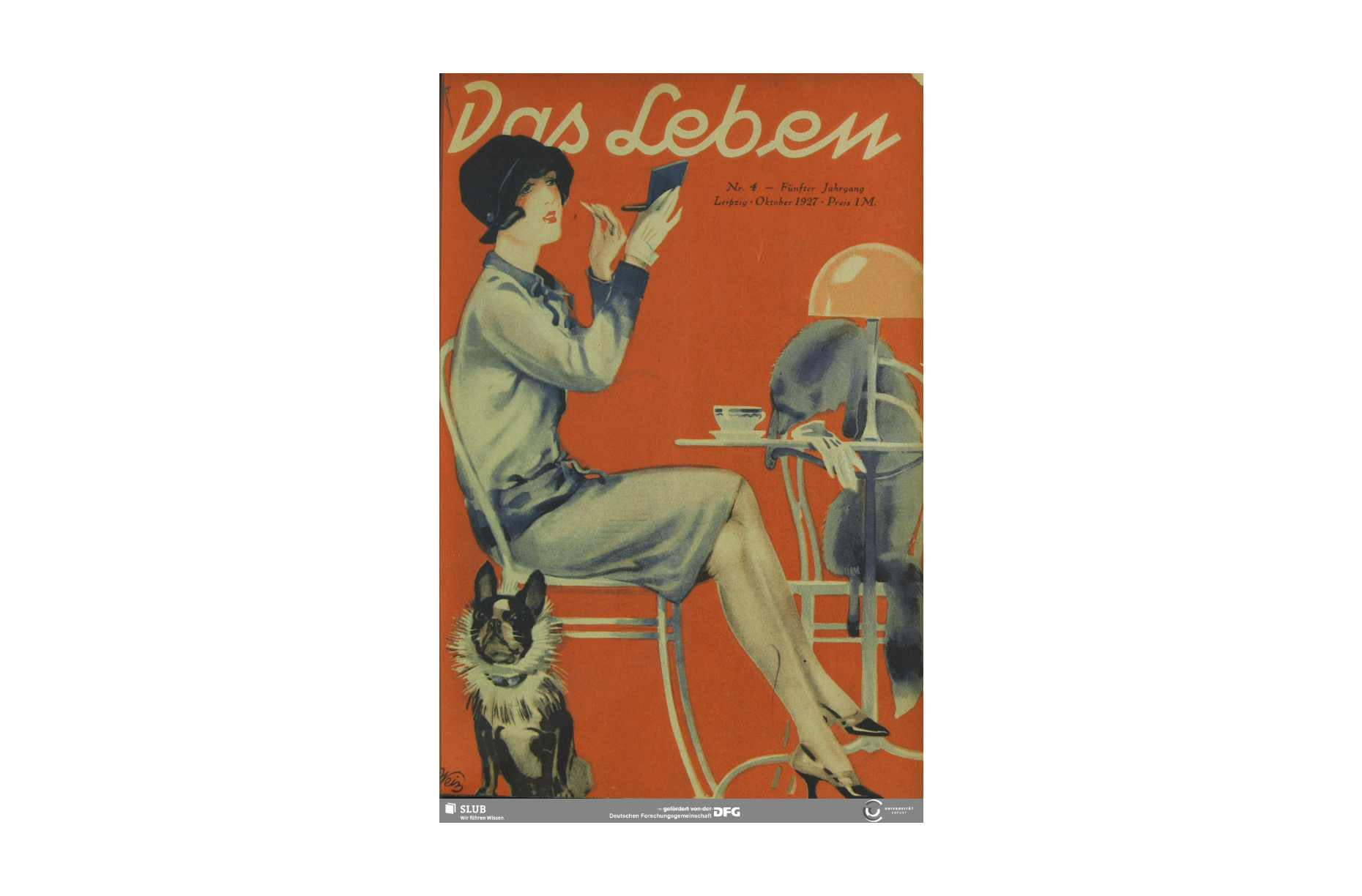

Inhaltlich legt das Material den Fokus auf gesellschaftliche und kulturelle Aspekte der 1920er Jahre (Kindheit und Jugend, Rolle der Frau, Kunst) sowie wirtschaftliche Aspekte. Die digitale Sammlung, mit der gearbeitet werden soll, ist das Arthistoricum.net. Die Sammlung enthält unter anderem 10 der bedeutendsten Zeitschriften jener Zeit, welche in mehr als 650 Ausgaben einen authentischen Einblick in die Alltags-, Kultur-, Kommunikations-, Design- und Fotografiegeschichte der Zwischenkriegszeit gewähren. Somit werden durch die Sammlung verschiedene Text- und Bildquellen dargeboten, an denen recherchiert, analysiert und geforscht werden kann, um die Zeit der 1920er Jahre in verschiedenen Facetten und Standpunkten zu rekonstruieren.

Das Material liegt in 2 differenzierten Varianten vor, denen ein Erwartungshorizont sowie ein Vorschlag zu einer Leistungsüberprüfung und deren Benotung angefügt ist.

Inhalt

Kurzbeschreibung .............................................................................................................

Digitale Sammlungen und historisches Lernen ............................................................

Die digitale Sammlung Arthistoricum.net

...................................................................

Das Lernmaterial im Unterricht einsetzen ....................................................................

Lernziele.............................................................................................................................

Erläuterungen zum Lernmaterial ...................................................................................

S. 2

S. 3

S. 4

S. 5

S. 6

S. 8

Klasse 9 Gymnasium

DIE LERNMATERIALIEN AUF EINEN BLICK

(3) In der digitalen Sammlung recherchieren

gezielte Recherche, Beurteilung der Sammlung

(EA, ca. 10 min.)

(2) Die digitale Sammlung Arthistoricum kennenlernen

Erklärvideo, Definiton, kriterienorientierte Analyse digitale Sammlung, Vergleich digitale Sammlung vs. Archiv

(EA, PA, ca. 20 min.)

(1) Einstieg:.............

Wiederholung Kriegsende und Novemberrevolution, Fragen an die Weimarer Republik formulieren, Quellengattungen und Recherche

(EA, PA, ca. 20 min.)

(5) Transfer: Potential Digitaler Sammlungen für historisches Lernen?!

Vergleich zweier digitaler Sammlungen, oder Vgl. mit anderem Online-Angebot oder Geschichtskultur

(EA, PA, ca. 20 min.)

(4) Eine historische Frage mit Hilfe einer digitalen Sammlung beantworten

4 Stationen, gezielte Recherche, Analyse und Interpretation von Quellen(Digitalisaten), Methode

(EA, PA, je Station ca. 45 min.)

3 UE á 90 min

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/handreichung-die-goldenen-20er-jahre-2

Digitale Sammlungen und historisches Lernen

Eine digitale Sammlung ist eine Sammlung von analogen Sammlungsbeständen, welche digitalisiert wurden. Diese Digitalisate sind somit originalgetreue Reproduktionen von Originalquellen. Dabei kann es sich um Text-, Bild- sowie Sachquellen handeln. Die Sammlungen behandeln ein bestimmtes Thema oder Zeitepoche. Die Digitalisate werden durch Metadaten (Titel, Jahr, Erscheinungsort etc.) ergänzt, sodass ein zielgerichtetes Recherchieren in der Sammlung möglich ist.

In der Regel sind Anbieter digitaler Sammlungen Forschungsinstitutionen, Universitätsbibliotheken etc.

Digitale Sammlungen

Online Angebote

keine Narration

Hintergrundnarrationen

Anspruch auf Vollständigkeit

Selektierte Themen

Forschung an eigens ausgewählten Quellen

Überblick über ein Thema mit vorausgewählten Narrationen und Quellen

Potentiale für historisches Lernen

Digitale Sammlungen stellen Quellen verschiedenster Art ort- und zeitunabhängig für jedermann zur freien Verfügung. Somit fällt der aufwendige Gang und die Suche in Archiven weg. In den digitalen Sammlungen können die Digitalisate zielgerichtet gesucht und analysiert werden. Für eine verbesserte Sichtbarkeit können die Digitalisate vergrößert oder verkleinert werden, man kann sie abspeichern und für eigene Projekte nutzen.

Digitale Sammlungen als Chance für Medienkompetenz im Geschichtsunterricht

Durch die Arbeit mit und an digitalen Sammlungen haben SuS die Möglichkeit, ihre Medienkompetenz zu verbessern. Im Gegensatz zu anderen Tools (z.B. Padlet, Podcasts, Blogs etc.), welche Medienbildung integrieren, aber eher unterrichtsmethodisch ausgerichtet sind, bieten digitale Sammlungen die Möglichkeit, fachspezifische Kompetenzen wie die Heuristik (das Suchen, Finden und Filtern von Quellen) zu fördern.

Zudem lernen SuS, eigene Forschungsfragen zu formulieren. Im Bereich des Auswertens & Bewertens lernen sie Quellen zu analysieren, zu interpretieren, kritisch zu bewerten und zu zitieren.

Weiterhin erlangen sie Wissen über rechtliche Vorgaben (Urheber- und Nutzerrechte).

Der letzte Aspekt der Medienkompetenz legt den Fokus darauf, Medien zu analysieren und auf ihre Eignung hin zu bewerten.

Abgrenzung zu anderen historischen Onlineangeboten

Im Gegensatz zu anderen Online-Angeboten wie LEMO bieten digitale Sammlungen nur Digitalisate mit ihren Metadaten und keine Narrative oder digitalen Verschriftlichungen von Inhalten an. Sie haben einen Anspruch auf Vollständigkeit und es wird nicht wie in anderen Online-Angeboten selektiert, welche Inhalte wichtig sind. In digitalen Sammlungen kann jeder mit eigenen Forschungsfragen recherchieren und forschen und somit seinen eigenen Schwerpunkt setzen.

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/handreichung-die-goldenen-20er-jahre-2

Die digitale Sammlung Arthistoricum.net

Arthistoricum.net

Anbieter, Projektbeteiligte, Förderer

Das Arthistoricum wird durch die UB Heidelberg und die SLUB Dresden betrieben und durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft gefördert.

Funktionalität der digitalen Sammlung

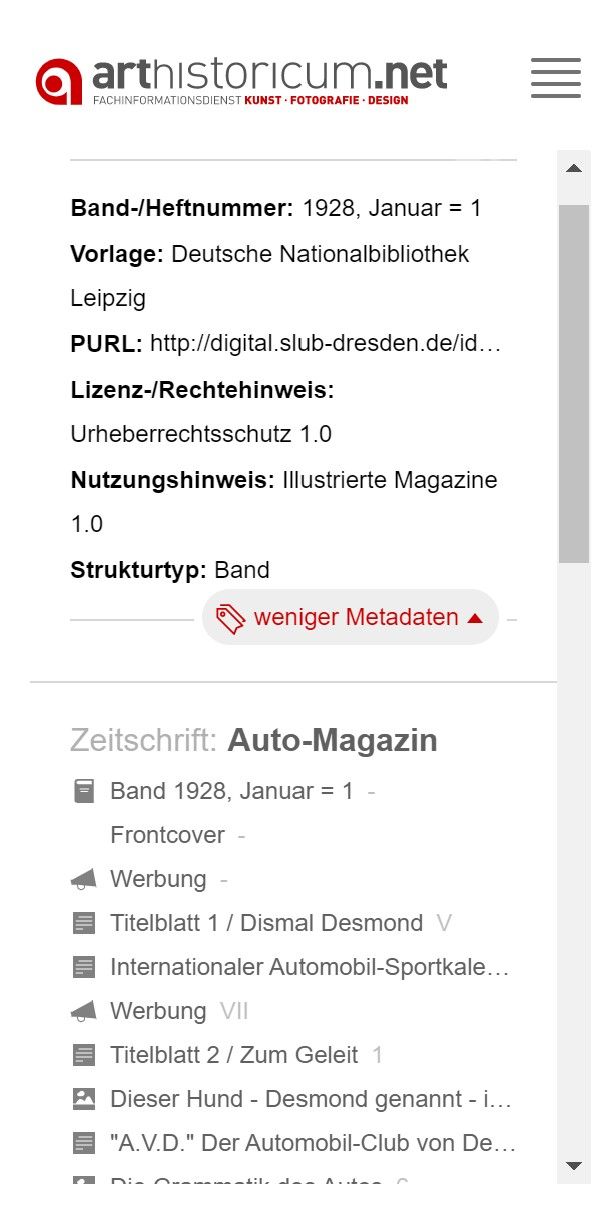

Im Arthistoricum kann auf vielfältige Weise nach Digitalisaten gesucht werden. Zum einen gibt es auf der Startseite eine Suchleiste, mit der eine Schlagwortsuche durchgeführt werden kann, die mit weiteren Filtern eingegrenzt werden kann.

Über den Reiter Themen gelangt man zu Text- und Bildquellen, sowie weiteren kategorisierten Digitalisaten. Auch in diesen Abschnitten kann man zielgerichtet in Volltext- sowie Bildkollektionen suchen. Außerdem bieten weiterführende Links Einblicke in weitere digitale Sammlungen.

Gelangt man zu einem der vielen Digitalisate, wird es in einem Viewer geöffnet. Dort kann man beispielsweise Zeitschriften seitenweise durchblättern, raus- und reinzoomen, Digitalisate downloaden, per Link teilen und sogar mit einer Bildbearbeitung bearbeiten. An der linken Seite sind die Metadaten zur jeweiligen Ausgabe sowie ein Inhaltsverzeichnis hinterlegt, durch das man schnell zu einzelnen Artikeln wechseln kann. Desweiteren gibt es eine Volltextoption, mit der auch schwierig zu lesende Bereiche eines Digitalisats transkribiert werden.

Verfügbare Quellen und Ursprung der Sammlung

Das Arthistoricum enthält verschiedenste Textquellen (Zeitschriften, Kataloge, Reklame) sowie Bildquellen (Fotografien, Zeichnungen, Karikaturen, Karten), Bibliografien, digitale Editionen und virtuelle Ausstellungen zum Thema europäischer Kunst- und Kulturgeschichte einschließlich Fotografie und Design. Dabei wird ein Zeitraum vom 16. - 20. Jahrhundert abgedeckt.

In den Jahren 2001 bis 2004 (Dresden) bzw. 2005 bis 2010 (Heidelberg/München) wurden mit jeweiliger Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) für das Fach Kunstgeschichte zwei Virtuelle Fachbibliotheken aufgebaut: Die SLUB Dresden betrieb seitdem als Sondersammelgebietsbibliothek für die „Zeitgenössische Kunst ab 1945, Fotografie, Industriedesign und Gebrauchsgraphik“ „ViFaArt -Virtuelle Fachbibliothek für Gegenwartskunst“. Das Zentralinstitut für Kunstgeschichte betrieb gemeinsam mit der LMU München (Lehrstuhl Hubertus Kohle) und der Universitätsbibliothek Heidelberg das „arthistoricum.net – Virtuelle Fachbibliothek Kunstgeschichte“.

Nach Ablauf der DFG-Förderung wurde beschlossen, die beiden Angebote zusammenzuführen und der Fachcommunity künftig unter arthistoricum.net eine integrierte Virtuelle Fachbibliothek Kunst zu präsentieren.

10 Jahre Frieden 1918-1928 - Ein Film für Vergesslicheaus Uhu, 1928/29, Heft 2, November, S. 18f.

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/handreichung-die-goldenen-20er-jahre-2

Das Lernmaterial im Unterricht einsetzen

Lehrplanverortung

Klassenstufe 9

Lernbereich 2 Deutschlands Weg von der Demokratie zur Diktatur

Wahlbereich 2 Gesellschaftliche Situation von Frauen in der Weimarer Republik

und im Nationalsozialismus

Wahlbereich 3 Kunst und Kultur in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus

Grobziele Lehrplan

Die Schüler:innen erlangen grundlegendes Wissen über

- gesellschaftliche und politische Veränderungen in Deutschland und Russland nach dem Ersten

Weltkrieg

Die Schüler:innen beherrschen

- die Interpretation bereits bekannter Quellenarten und Darstellungsformen,

- den Umgang mit traditionellen und digitalen Medien,

- die Rekonstruktion historischer Veränderungen und Entwicklungen mithilfe von historischen Quellen

und Darstellungen

Die Schüler:innen erkennen,

dass Medien und Identifikationsangebote für die Meinungs- und Bewusstseinsbildung Chancen und

Gefahren beinhalten,

- dass die wirtschaftliche und soziale Situation das politische Denken und Handeln von Menschen

bestimmen kann

Die Schüler:innen bringen sich informiert und kritisch in Diskussionen zu historischen Problemen ein.

Lernvoraussetzungen der Schüler:innen

Die SuS sollten bereits Vorwissen über das Ende des 1. Weltkrieges sowie dessen politische und gesellschaftliche Auswirkungen auf die Bevölkerung mitbringen. Desweiteren sollten ihnen die Ursachen, Verlauf und Auswirkungen der Novemberrevolution 1918/19 bekannt sein.

Methodisch sollten die SuS den Umgang mit Text- und Bildquellen beherrschen sowie grundlegende Internet- und Computerkenntnisse haben.

Organisatorische Rahmenbedingungen

Für die Bearbeitung des Materials wird ein Zeitraum von 3 Unterrichtseinheiten à 90 Minuten anberaumt.

Der Klassenraum wird in 4 Stationen eingeteilt. Dazu können die Tische zusammengeschoben werden, damit die SuS, die jeweils eine Station bearbeiten, zusammen sitzen können.

Technisch sollten jeder Station mehrere Tablets, Computer oder andere internetfähige Geräte zur Verfügung stehen, damit die SuS in den digitalen Sammlungen recherchieren können.

Sollte nicht für jede:n Schüler:in ein internetfähiges Endgerät zur Verfügung stehen, kann auch in Partner:innenarbeit mit der digitalen Sammlung gearbeitet werden.

Auf einen Blick: Organisatorische Voraussetzungen

- Stationsarbeit (Tische zusammenschieben)

- Computer, Tablet, Smartphone

Auf einen Blick: Lernvoraussetzungen der Schüler_innen

- Vorwissen 1. Weltkrieg und Novemberrevolution

- Analyse Text- und Bildquellen

- grundlegende Internet- und Computerkenntnisse (Recherche)

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/handreichung-die-goldenen-20er-jahre-2

Lernziele

Durch das Lernmaterial sollen bei den SuS sowohl inhaltliche Aspekte der Alltagsgeschichte (Kindheit und Jugend) als auch gesellschaftliche Themen der Wirtschaft, Bild der modernen Frau, Kunst und Kultur vermittelt sowie methodische Fähigkeiten geschult werden. Bei den methodischen Fähigkeiten werden vor allem die Methodenkompetenzen im Umgang mit den digitalen Sammlungen erweitert.

Somit beziehen sich alle Lernziele auf den Rahmenlehrplan für Geschichte (Gymnasium) Sachsen sowie auf den Medienkompetenzrahmen. Die Lernziele werden mit Hilfe des WKW-Modells formuliert.

Lernziele

Das Leben in der Weimarer Republik (Einstieg)

Die SuS kennen...

- Ursache, Verlauf und Folgen der Novemberrevolution.

- gesellschaftliche und politische Folgen des Ende des 1. Weltkrieges.

- verschiedene Quellengattungen und wie sie diese finden.

Die SuS können...

- Fragestellungen zum Thema der Weimarer Republik stellen

Die SuS beurteilen...

- die Eignung von Quellengattungen zur Beantwortung ihrer Fragestellungen.

Digitale Sammlungen kenenlernen

Die SuS kennen...

- eine digitale Sammlung.

- die Begriffe digitale Sammlung

und Digitalisat

.

- Funktion und Aufbau einer digitalen Sammlung und deren Unterschied zu anderen Onlineangeboten.

- verschiedene illustrierte Magazine der Klassischen Moderne.

Die SuS können...

- eine digitale Sammlung kriteriengeleitet analysieren (Anbieter, Zielgruppe, Funktionen, etc.)

In einer digitalen Sammlung recherchieren

Die SuS kennen..

- verschiedene Recherchemöglichkeiten.

Die SuS können...

- zielgerichtet nach Beiträgen in einer digitalen Sammlung recherchieren.

Die SuS beurteilen...

- die digitale Sammlung Arthistoricum

kriteriengerichtet.

Stationen 4A-4D

Die SuS kennen..

- die gesellschaftliche Situation und den Alltag von Kindern und Jugendlichen in der Weimarer Republik.

- den Wirtschaftskreislauf der Weimarer Republik der Jahre 1924-1932.

- den Einfluss des zunehmenden Maschinenaufkommens in der Industrie.

- die Allgegenwärtigkeit von Kunst und Kultur in den zwanziger Jahren.

- das Bild der modernen Frau.

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/handreichung-die-goldenen-20er-jahre-2

Lernziele

Die SuS können...

- eigene Analysekriterien aufstellen.

- Text- und Bildquellen analysieren und interpretieren.

- einen Tagebucheintrag auf Grundlage von zuvor recherchierten Fakten schreiben.

- eine Mindmap zu zuvor recherchierten Themen erstellen.

Die SuS beurteilen...

- den Einfluss einer unzufriedenen Jugend auf Gesellschaft und Politik.

- den Einfluss vom Einsatz von Maschinen auf die Arbeitswelt. (damals und heute).

- den Stellenwert von Kunst und Kultur.

- das moderne Frauenbild, das in Zeitschriften propagiert wurde.

- den Einfluss von Werbung auf den Alltag sowie die Geschlechterrollen.

Potential Digitaler Sammlungen für historisches Lernen (Transfer)

Die SuS kennen...

- den Umgang mit digitalen Sammlungen.

- den Unterschied zwischen einer digitalen Sammlung und einem Online-Angebot.

Die SuS können...

- digitale Sammlungen von anderen Online-Angeboten unterscheiden.

Die SuS beurteilen...

- kritisch die Eignung der digitalen Sammlung „Arthistoricum“ für historisches Lernen.

- die Chancen historischen Lernens anhand digitaler Sammlungen.

- den Einfluss von Medien auf Geschichtskultur.

- inwieweit die zwanziger Jahre als „golden“ bezeichnet werden können.

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/handreichung-die-goldenen-20er-jahre-2

Erläuterungen zu den Lernmaterialien

Einstieg

In der Einstiegssequenz haben die SuS die Möglichkeit, ihr Wissen aus den vorherigen Stunden zu wiederholen, indem sie Daten mit ihren Ereignissen verbinden und anschließend mit einem Mitschüler oder einer Mitschülerin weiteres Wissen über die jeweiligen Erreignisse austauschen.

Anschließend sollen die SuS eigenständig Fragestellungen/ Forschungsfragen zum Thema der goldenen 20er Jahre

in der Weimarer Republik aufstellen. Diese benötigen sie im weiteren Verlauf der Unterrichtseinheit, wenn sie an einer digitalen Sammlung forschen. Die Fragen werden gemeinschaftlich im Etherpad ergänzt, damit die SuS Inspirationen von anderen Schüler:innen bekommen und den Umgang mit dem Etherpad üben.

Im letzten Schritt sollen sich SuS über Quellengattungen austauschen, indem sie einschätzen, welche ihrer Fragestellungen sie mit welchen Quellengattungen beantworten können und wo sie diese finden. Diese Aufgabe soll vorbereiten auf den Einstieg in die digitalen Sammlung, indem sich die SuS darüber austauschen, was sie bereits wissen, bevor sie eine neue Form der Quellenforschung kennenlernen.

Zeitschriften sie nach welchen Themen recherchieren können, wenn dies im weiteren Verlauf der Einheit wichtig wird (Vorbereitung zum nächsten Schritt der Recherche).

Recherche

In diesem Abschnitt lernen die SuS verschiedene Recherchemöglichkeiten kennen, mit deren Hilfe sie in der Sammlung Artikel und Zeitschriften finden können.

Im Anschluss sollen die SuS die Sammlung auf ihre Benutzerfreundlichkeit, Übersichtlichkeit, Informationsdichte, Motivation und Visualisierung hin beurteilen.

Historisches Forschen an Stationsarbeit 4A

Im ersten Abschnitt der Forschung soll es um die Kinder und Jugendlichen in der Weimarer Republik gehen. Dabei sollen die SuS zuerst eine Analyse eines Zeitschriftenartikels durchführen. Je nach Differenzierungsgrad müssen die SuS eigene Kriterien aufstellen oder die Analyse nach den vorgegebenen Kriterien durchführen. Auf diese Weise erhalten die SuS einen Einblick in die Probleme, den Alltag, die Stimmung und Hoffnungen vor allem von Jugendlichen der unteren Schicht, welche vermehrt in Armut leben.

Die Informationen, die die SuS aus der Analyse beziehen, sollen sie im nächsten Schritt in einem eigens verfassten Tagebucheintrag zusammenführen. Auf diese Weise versetzen sich die SuS in die Rolle der damaligen Jugendlichen und haben die Möglichkeit, deren Lebenssituation mit ihrer eigenen zu vergleichen.

Im letzten Schritt der ersten Station sollen die SuS beurteilen, welchen Einfluss die schlechte Lebenssituation vieler junger Menschen auf die Politik und die Gesellschaft haben kann. Auch hier können die SuS dies auf die heutige Zeit beziehen, da auch sie mit 16 bzw. 18 Jahren wahlberechtigt sind und somit miteintscheiden können, wie sie die Gesellschaft mitbestimmen möchten, basierend auf den Eindrücken und Problemen, die sie in ihrem Alltag erleben.

Kennenlernen

Im zweiten Abschnitt der Unterrichtseinheit lernen die SuS digitale Sammlungen kennen. Dies geschieht mit Hilfe eines Erklärvideos. Darin wird zuerst definiert, was eine digitale Sammlung und Digitalisate sind und wozu sie in der Geschichtsforschung genutzt werden können. In dem Video wird weiterhin die digitale Sammlung Arthistoricum

vorgestellt. Es wird erklärt, welche Inhalte zu finden sind, wie man sich in der Sammlung zurechtfindet und welche Suchfunktionen es gibt.

In der zweiten Aufgabe sollen die SuS ihr neu erworbenes Wissen über digitale Sammlungen darlegen, indem sie den Lückentext vervollständigen und somit eine Definition für digitale Sammlungen und Digitalisate formulieren.

Anschließend ist es an den SuS, die digitale Sammlung Arthistoricum

nach den aufgeführten Kriterien zu analysieren. HIerbei haben die SuS die Möglichkeit, sich erstmals eigenständig mit dem Aufbau und der Funktionsweise der Sammlung vertraut zu machen, indem sie mit vorgegebenen Informationen recherchieren müssen.

Um sich im Speziellen mit den illustrierten Zeitschriften der klassischen Moderne auseinanderzusetzen, sollen die SuS den einzelnen Zeitschriften Themenbereiche zuordnen. Auf diese Weise erhalten sie einen Überblick, in welchen

Historisches Forschen an Stationsarbeit 4B

An der zweiten Station lernen die SuS die wirtschaftlichen Gegebenheiten und Schwierigkeiten der 20er Jahre kennen. Zuerst beschreiben sie den internationalen Wirtschaftskreislauf, der maßgeblich zum wirtschaftlichen Aufschwung der 20er Jahre beigetragen hat. Im Anschluss sollen die SuS Potentiale und Risiken ableiten, die sich aus diesem Kreislauf ergeben.

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/handreichung-die-goldenen-20er-jahre-2

Im nächsten Schritt müssen die SuS einen Artikel zum Thema Maschinen und ihren Einfluss auf die Arbeitswelt recherchieren und diesen analysieren, indem sie den Einfluss der Maschinen auf die Wirtschaft beschreiben.

Im letzten Schritt sind die SuS dazu angehalten stellung zu einer Aussage von A. Koestler zu beziehen, welche auch einen Bezug zu unserer heutigen Zeit bietet.

zudem die Medienkompetenz gefördert, da sich die SuS mit den Auswirkungen medialer und digitaler Einflüsse auseinandersetzen und diese kritsch hinterfragen sollen.

Transfer

Als Transfer zum Abschluss der Arbeit mit der digitalen Sammlung sollen die SuS ihren Rechercheprozess reflektieren und die Eignung des arthistoricums zur Beantwortung von eigenen historischen Fragestellungen beurteilen. Dabei werden sie dazu angeregt, Schwierigkeiten im Arbeitsprozess zu identifizieren und zu benennen. In der letzten Aufgabe sollen sie die digitale Sammlung mit einem Online-Angebot (LeMo) vergleichen, je nach Niveau mit vorgegebenen oder selbstgewählten Kriterien. Dabei steht die methodisch-didaktische Überlegung im Vordergrund, dass die SuS die Angebote hinsichtlich ihres Potentials für historisches und geschichtskulturelles Lernen überprüfen sollen (Wie viel Forschung kann ich mit welchem Angebot selbstständig betreiben?

). Dadurch lernen sie die Bedeutung von Quellen für die Herausbildung einer eigenen fundierten Meinung kennen. Außerdem üben sie den kritischen Umgang mit historischen digitalen Narrationen, was Teil der umfassenden Medienkompetenz für den Geschichtsunterricht ist. Der Transfer soll die SuS insgesamt dazu befähigen, den Einfluss von Medien auf Geschichtskultur zu beurteilen.

Historisches Forschen an Stationsarbeit 4C

An der dritten Station bekommen die SuS einen Einblick in das kulturelle und künstlerische Leben in den zwanziger Jahren. Zunächst sollen sie mit Hilfe verschiedener Artikel aus der Zeitschrift Der Querschnitt die Entwicklung des deutschen Kunstmarkts beschreiben bzw. analysieren. Die zweite Aufgabe motiviert die SuS zur selbstständigen Recherche nach passenden Anzeigen oder Artikeln, die sie in einer Mindmap visualisieren und anschließend mit einem Mitschüler oder einer Mitschülerin vergleichen können. So bekommen die SuS einen Eindruck von der Bandbreite der kulturellen und künstlerischen Themen, die in den Zeitschriften abgedeckt werden. Bei der letzten Aufgabe dieser Station sollen die SuS beurteilen, welchen Stellenwert Kunst und Kultur in den zwanziger Jahren hatten. In Niveau A sollen die SuS zusätzlich erläutern, warum Kunst und Kultur so einen rasanten Aufschwung hatten, indem sie den Kontext der politischen und wirtschaftlichen Lage berücksichtigen.

Historisches Forschen an Stationsarbeit 4D

An der letzten Station beschäftigen sich die SuS mit dem modernen Frauenbild in den zwanziger Jahren. Dazu sollen sie in der ersten Aufgabe zunächst verschiedene Anzeigen aus der Zeitschrift Das Magazin recherchieren, die Frauen als Zielgruppe haben. Anschließend folgt eine Analyse des Frauenbildes, das in den Anzeigen propagiert wird. Die zweite Aufgabe stellt einen Gegenwartsbezug her, indem ein Vergleich von damaligen Werbeanzeigen mit heutigen erfolgen soll. Hier können die SuS die Auswirkungen von Werbung auf den Alltag der Menschen miteinander diskutieren. In der abschließenden Aufgabe sollen die SuS den positiven oder negativen Einfluss von Werbung auf Geschlechterrollen beurteilen. Die Aufgaben der Stationsarbeit knüpfen an die Lebensrealität der SuS an, da sie eigene Gedanken und Erfahrungen einbringen können und erkennen, wie Werbung den Alltag beinflusst und geschlechtliche Rollenbilder schon vor 100 Jahren durch Werbung und andere Medien geformt wurden. Mit den Aufgaben wird

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/handreichung-die-goldenen-20er-jahre-2