Umfasst die spezifischen Erwartungen, Aufgaben und Verhaltensweisen, die mit der Position verbunden sind.

Aufgaben

Durchführung grundlegender pflegerischer Tätigkeiten (z.B. Körperpflege, Ernährung, Mobilisation).

Erwartungen

Von der Gesellschaft, den Angehörigen und den Pflegeeinrichtungen wird erwartet, dass Sie Empathie, Geduld und Respekt gegenüber den Pflegebedürftigen zeigen. Zudem sind Zuverlässigkeit und Teamarbeit wichtige Eigenschaften.

Werte und Normen

Die Rolle beinhaltet das Einhalten ethischer Standards, wie Würde und Autonomie der Pflegebedürftigen zu respektieren, sowie die Einhaltung von Hygiene- und Sicherheitsvorschriften.

Interaktion

Agieren in einem komplexen Netzwerk aus Pflegekräften, Angehörigen und den Pflegebedürftigen selbst, was Kommunikations- und Teamfähigkeiten erfordert.

Bedeutung und Aspekte von Rollen umfassen folgende Aspekte:

Strukturierung von Interaktionen

Erwartungen und Normen

Identitätsbildung

Konflikte und Herausforderungen

Soziale Intergration

Kulturelle Unterschiede

Brainstorming über persönliche Erwartungen an Berufe

Beispiele könnten sein:

„Ich möchte in einem Team arbeiten.“

„Ein gutes Gehalt ist mir wichtig.“

„Ich erwarte, dass ich die Möglichkeit zur Weiterbildung habe.“

1. Gehen Sie in Ihrer Erinnerung in die Zeit zurück, als Sie sich für einen Pflegeberuf entschieden haben. Welche Motive haben Sie bewegt, sich gerade für eine solche Tätigkeit zu entscheiden?

2. Welche Werte und Spielregeln haben Sie sich beim bisherigen Hineinwachsen in die Welt eines Pflegeberufes angeeignet?

3. Was motiviert Sie heute – nach den ersten praktischen und theoretischen Erfahrungen – ganz besonders für Ihren Beruf?

Strukturierung von Interaktionen: helfen, soziale Interaktionen zu strukturieren. Sie geben Orientierung darüber, wie man sich in bestimmten Situationen verhält

Erwartungen und Normen: Jede Rolle ist mit bestimmten Erwartungen und Normen verbunden, die definieren, welches Verhalten in einer bestimmten Position als angemessen

Identitätsbildung: Menschen identifizieren sich (z. B. Eltern, Berufstätige, Freunde) und diese beeinflusst, wie sie sich selbst und ihre Beziehungen zu anderen wahrnehmen.

Konflikte und Herausforderungen: Erwartungen an eine Rolle im Widerspruch zu persönlichen Werten oder anderen Rollen stehen (z. B. Rollenkonflikte zwischen Beruf und Familie).

Soziale Integration: Menschen ordnen sich Gruppen und Gemeinschaften zu. Vermittelt ein Gefühl von Zugehörigkeit.

Kulturelle Unterschiede:

Versch. Kulturen haben verschiedene Rollenbilder. Zum Beispiel:

westliche Kulturen (Deutschland):

- individuelle Autonomie stark betont.

-Kinder werden ermutigt, unabhängig zu werden, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen und ihre eigenen Lebenswege zu wählen.

Asiatische Kulturen (z. B. China, Japan):

- Familie als Einheit.

- Wert auf den Respekt vor Älteren

-kollektive Entscheidung innerhalb der Familie

-stark hierarchische Struktur bedeutet.

Lernbereich 4.1 Berufliches Selbstverständnis entwickeln

Berufliche Rolle und eigenes Handeln

Berufsideale und Berufswirklichkeit

Werte und Normen

Eigenschaften

Grundsätze des Deutschen Roten Kreuzes und der Rothalbmond-Bewegung

Rollenverständnisund Rollensequenz

Rollenerwartung und eigene Reflektion

Rollenkonflikte

Rollendistanz

Rollenidentifikation

Intra- und Interrollenkonflikte

Alters- und Rangrollensequenz

Teamarbeit

Teamdefinition

Teamentwicklung

Konflikte im Team

Frühwarnzeichen

Konfliktlösungen

Gruppenprozesse und Gruppenphasen

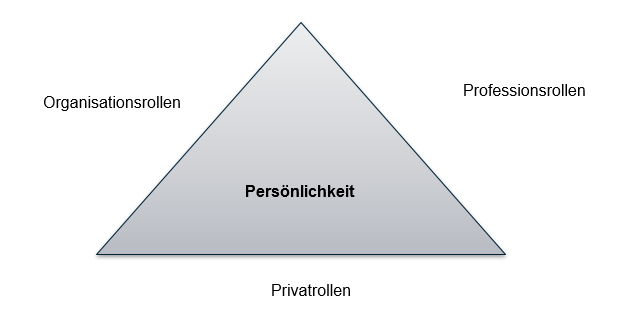

Rollenverständnis und Rollensequenz I

Eine Person kann verschiedene Rollen einnehmen, abhängig davon auf welcher Beziehungsebene sie sich befindet. Je nach Rolle kann man zu einer völlig anderen Beurteilung einer Situation kommen.

Private Rolle

In der Privatwelt spielen Vorstellungen der privaten Lebensgestaltung eine Rolle. Beispiel für Privatrollen sind Sohn/Tochter, Mutter/Vater, Bruder/Schwester, PartnerIn, usw.

Organisation / Informelle Rolle

Die Organisationsrolle hat mit dem erlernten Beruf selbst nichts zu tun. Darunter versteht man z.B. Führung, Teammitglied, Projektleitung.

Berufliche Rolle

Was eine Organisation von Ihnen als Person erwartet (und welche Benefits sie bereit ist zu geben) und dem, was Sie von der Organisation erwarten (Gehalt, Arbeitszeit).

Gibt es keine gemeinsamen Überschneidungen führt das in der beruflichen Rolle zu Konflikten und Diskussionen. Gibt es jedoch eine Überschneidung existiert eine höhere Zufriedenheit, geringere Fluktuation.

Die berufliche Rolle wird durch zwei Faktoren geprägt:

- Ziele, Aufgaben und Befugnisse/ Kompetenzen - Was?

- Wie soll die Aufgabe erfüllt werden - Wie?

Ihre berufliche Rolle sollte reflektiert werden, in dem Sie regelmäßig diese Faktoren reflektieren. Zu Beginn einer neuen Stelle ist die Frage - Was? im Vordergrund. Wichtiger wäre jeodch das Wie?

Erwartungslandkarte

1. Was ist wichtig?

2. Wo gibt es Übereinstimmungen / Differenzen/ Erwartungen mit denen ich mich nicht identifiziere?

3. Kann ich mit der Differenz, den Bedürfnissen und den Erwartungen leben?

4. Offene Fragen klären (z.B Ablauf der Aufgaben)

5. Entscheidung treffen

Erstellen Sie eine Erwartungslandkarte

Rollenverständnis und Rollensequenz II

Intrarollenkonflikt

Inter-Rollenkonflikt

Alters-Rollensequenz

Rang-Rollensequenz

Team und Teambildung

fester Zusammenschluss von mindestens zwei, idealerweise fünf bis neun Personen

gemeinsames Ziel

Ziel ist das allen Teammitgliedern bekannt, für alle erreichbar und erstrebenswert

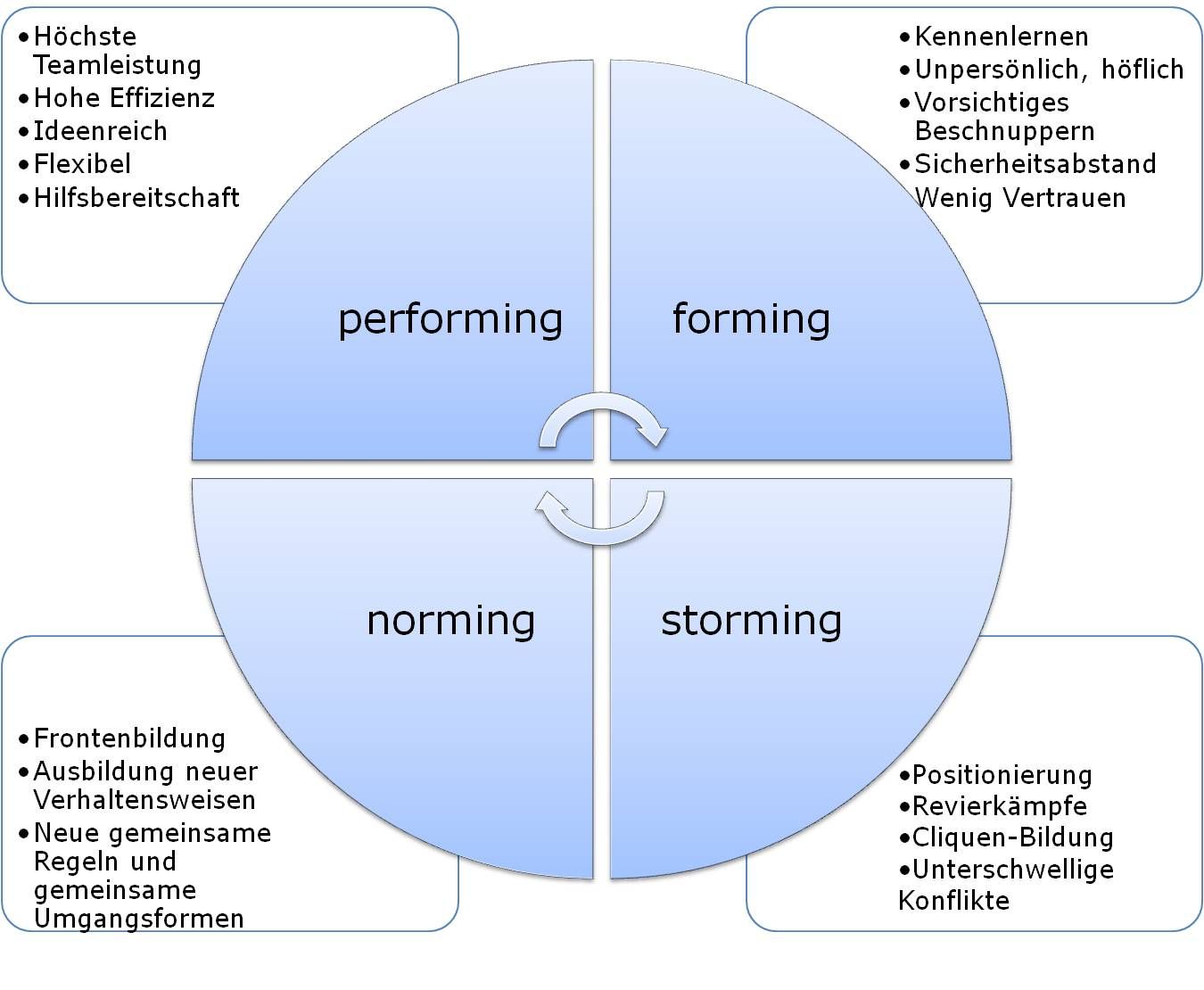

durchlaufen die 4 Phasen der Teambildung

Vier Phasen der Teambildung

Forming, Storming, Norming und Performing

Forming (Orientierungsphase)

Storming (Konfliktphase)

Norming (Organisationsphase)

Performing (Intergrationsphase)

Grundsätze des Roten Kreuzes und der Rothalbmond-Bewegung

Die Grundsätze wurden von der XX. Internationalen Rotkreuz-Konferenz 1965 in Wien proklamiert.

1. Menschlichkeit ❤️

👉 Jeder Mensch ist wichtig – egal, wer er ist.

Das DRK hilft Menschen in Not, schützt Leben und Gesundheit und tut alles, um Leid zu verhindern.

2. Unparteilichkeit ⚖️

👉 Alle werden gleich behandelt.

Es wird niemand bevorzugt oder benachteiligt – egal, ob arm oder reich, jung oder alt, welche Religion oder Nationalität.

3. Neutralität 🕊️

👉 Das DRK mischt sich nicht in Streit oder Politik ein.

Es bleibt neutral, damit es überall helfen darf – auch in Kriegsgebieten

4. Unabhängigkeit 🧭

👉 Das DRK entscheidet selbst, wie es hilft.

Auch wenn es mit dem Staat zusammenarbeitet, bleibt es in seinen Entscheidungen unabhängig.

5. Freiwilligkeit 🙋♀️

👉 Die Hilfe passiert freiwillig.

Niemand wird gezwungen – viele machen ehrenamtlich mit, weil sie helfen wollen.

6. Einheit 🤝

👉 Es gibt nur ein DRK in Deutschland.

Alle arbeiten zusammen – egal, ob Hauptamt oder Ehrenamt, ob im Dorf oder in der Stadt.

7. Universalität 🌍

👉 Das DRK ist Teil einer weltweiten Familie.

Alle nationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften helfen sich gegenseitig, nach den gleichen Regeln.