Das Wort Stigma kommt aus dem Griechischen und bedeutet “Wundmal”. Stigmatisierung bedeutet wörtlich, jemanden “Wundmale zuzufügen” oder ihn zu “brandmarken”. Von Stigmatisierung spricht man, wenn eine Person oder eine Personengruppe aufgrund eines bestimmten Merkmals, einer Eigenschaft oder eines Zustandes in negativer Weise von anderen abgegrenzt oder unterschieden und negativ bewertet wird.

Beispiele für diese Merkmale können sein:

Behinderung

Geschlecht

Religion

Sexuelle Orientierung

Herkunft

Arbeitslosigkeit

Krankheit

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/m19-stigmaempowermentreha-behinderung-icf-fallbeispiele

Interpersonelle Stigmatisierung

Öffentliche Stigmatisierung

Strukturelle Stigmatisierung

Selbststigmatisierung

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/m19-stigmaempowermentreha-behinderung-icf-fallbeispiele

Auch das Gesundheitssystem kann zu einer Stigmatisierung psychisch kranker Menschen beitragen – etwa durch die Vergabe von Diagnosen, durch die Teilnahme der Betroffenen an Therapieangeboten oder Präventionsmaßnahmen oder durch die Mitarbeiter der verschiedenen Berufsgruppen, die mit psychisch Kranken arbeiten. Untersuchungen haben gezeigt, dass es – in abgeschwächter Form – auch bei Fachkräften im Gesundheitssystem Vorurteile und Tendenzen zur Stigmatisierung psychisch Kranker gibt. Und das, obwohl sie mit den Betroffenen in engem Kontakt stehen und fundiertes Fachwissen über die Erkrankungen haben. Zu einer negativen Bewertung und Stigmatisierung kommt es vor allem, wenn die Fachkräfte den Eindruck haben, ihre Anstrengungen bei der Behandlung würden nichts bringen, der Patient habe keine günstige Prognose oder er sei (zumindest teilweise) selbst Schuld an seiner Erkrankung.

Eine Untersuchung hat gezeigt, dass 16 bis 44 Prozent des Fachpersonals in psychiatrischen Kliniken negative Einstellungen gegenüber schwer psychisch Kranken haben. Bei Allgemeinärzten sind solche negative Einstellungen noch ausgeprägter als bei psychiatrischem Fachpersonal. Auch gegenüber Menschen mit Suchterkrankungen haben viele Mitarbeiter im Gesundheitssystem negative Einstellungen. Sie glauben zum Beispiel, dass diese manipulativ und wenig motiviert für die Behandlung seien. Eine Ausnahme sind Fachkräfte, die in Spezialeinrichtungen für Suchtkranke arbeiten. Die Diskriminierung und Stigmatisierung durch Mitarbeiter der Gesundheitsberufe sind dabei stärker ausgeprägt, wenn das Arbeitsklima schlechter ist und wenn die Mitarbeiter selbst an psychischen Erkrankungen wie Burnout oder Depressionen leiden.

Um eine Stigmatisierung psychisch Kranker durch das Gesundheitssystem so weit wie möglich zu vermeiden, ist es wichtig, Fachleute der Gesundheitsberufe für das Thema Stigmatisierung zu sensibilisieren, damit diese sich des Problems selbst bewusst werden. Weiterhin ist es wichtig, Strategien zu entwickeln, mit denen eine Stigmatisierung psychisch Kranker durch Diagnose- und Therapieverfahren oder durch die Mitarbeiter des Gesundheitssystems vermieden werden kann. Präventionsmaßnahmen, die sich gezielt an Risikogruppen für psychische Erkrankungen richten, stigmatisierend wirken. Solche Maßnahmen können sich an Menschen wenden, die bereits erkrankt sind, um einen Rückfall zu vermeiden, aber auch an Gruppen, bei denen ein erhöhtes Risiko für eine bestimmte Erkrankung angenommen wird – etwa an Jugendliche mit einem Risiko für Alkohol- oder Drogenmissbrauch. Die Teilnahme an der Präventionsmaßnahme oder das Aufzeigen von Zusammenhängen, die verdeutlichen, warum die Betroffenen ein erhöhtes Risiko haben, kann dazu führen, dass diese sich als “Risikoträger” stigmatisiert, abgewertet und ausgegrenzt fühlen.

Weiterhin sollte sich das Vorgehen bei Präventionsmaßnahmen weniger an den Defiziten, sondern vor allem an den Ressourcen der Teilnehmer orientieren. Dabei sollten zunächst ihre Stärken herausgearbeitet und diese dann gezielt gefördert werden. Negative Bewertungen sollten vermieden werden. Um das Vertrauen der Teilnehmer zu gewinnen, sollten ihnen die Ziele der Präventionsmaßnahmen offen mitgeteilt werden.

Literaturverzeichnis

Gaebel, Wolfgang (2004). Psychisch Kranke: Stigma erschwert Behandlung und Integration. Deutsches Ärzteblatt, 101: A 3253–3255 [Heft 48], Seite 553.

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/m19-stigmaempowermentreha-behinderung-icf-fallbeispiele

Stigmatisierungen könnengesundheitliche Folgen haben. Die Person kann sich als Defizit wahrnehmen. Rückzug und Isolation können eine Folge sein.

Die Auswirkungen von Stigmatisierung sind weitreichend:

Einschränkungen der Teilhabe auf allen Ebenen

Erschwerte Interaktion mit nicht-stigmatisierten Personen

Diskriminierende Darstellung in Medien

Literaturverzeichnis

EnableMe, 2025, Stigmatisierung: Wenn man durch eine Eigenschaft unsichtbar gemacht wir, Online abgerufen am 27.01.2025 unter https://www.enableme.de/de/themen/stigmatisierung-wenn-man-durch-eine-eigenschaft-unsichtbar-gemacht-wird-9798

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/m19-stigmaempowermentreha-behinderung-icf-fallbeispiele

Lesen Sie den Text über das Gruppenprogramm

In Würde zu sich stehen

Empowerment sollte auch in Pflegesituationen große Bedeutung haben. Überlegen Sie in Kleingruppen an welchen Stelln Ihnen Empowerment begegnet ist. Reflektieren Sie dabei auch wo es keine Rolle gespielt hat. Wenn Sie sich nun in die Situation des Betroffenen hineinversetzen müssen, welche Emotionen und Reaktionen können jeweils entstehen?

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/m19-stigmaempowermentreha-behinderung-icf-fallbeispiele

Der Begriff Empowerment stammt ursprünglich aus dem Bereich der Psychologie und Sozialpädagogik, er lässt sich am besten mit „Selbstbemächtigung“ oder auch „Selbstkompetenz“ übersetzen. Empowerment umfasst Strategien und Maßnahmen, die Menschen dabei helfen, ein selbstbestimmtes und unabhängiges Leben zu führen. Durch Empowerment sollen sie in die Lage versetzt werden, ihre Belange zu vertreten und zu gestalten.

Empowerment umfasst ein Verständnis von struktureller, politischer Macht vereint mit persönlichem Wachstum, individueller und sozialer Weiterentwicklung und Emanzipation und eigenem Selbstbewusstsein.

(BMZ, 2025, online)

Merkmale und Ziele von Empowerment

Empowerment als Selbstermächtigung der betroffenen Person

Empowerment als professionelle Unterstützung von Autonomie und Selbstgestaltung

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/m19-stigmaempowermentreha-behinderung-icf-fallbeispiele

Vier Phasen des Empowerment-Prozess

Aktivierungsphase

Selbstwirksamkeit und eigene Fähigkeiten erarbeiten

Stärken erkennen und sich aktiv mit ihren Zielen auseinanderzusetzen (Neuer Weg, eigene Ressourcen, und Stärken)

Psychoedukation

Übertragungsphase

Gelernte und Erreichte auf neue Situationen übertragen

Die Personen sind in der Lage, ihre Fähigkeiten und Erfahrungen in anderen Kontexten anzuwenden und somit ihre Selbstwirksamkeit weiter zu steigern

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/m19-stigmaempowermentreha-behinderung-icf-fallbeispiele

Medizinische

Berufliche

Soziale

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/m19-stigmaempowermentreha-behinderung-icf-fallbeispiele

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/m19-stigmaempowermentreha-behinderung-icf-fallbeispiele

Versorgungsarten

Stationäre

Ambulante

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/m19-stigmaempowermentreha-behinderung-icf-fallbeispiele

Finanzierung der Reha

Zielgruppe

Kostenträger

Kernbereiche

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/m19-stigmaempowermentreha-behinderung-icf-fallbeispiele

Behinderung

Nach Artikel 1 Satz 2 UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK, Konvention) zählen zu den Menschen mit Behinderungen Menschen, die langfristige körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können. Eine Ablehnung aufgrund einer Behinderung ist eine direkte Diskriminierung gemäß Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) und dem UN-BRK, welches die Inklusion und Chancengleichheit am Arbeitsplatz fördert (vgl. Institut für Menschenrechte, 2025, online, S. 9).

Behinderung

Beeinträchtigung

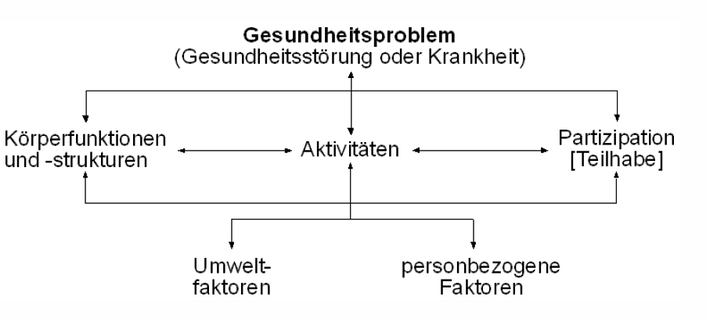

Das bio-psychosoziale Modell der ICF

Die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) (original: „International Classification of Functioning, Disability and Health“) ist eine Klassifikation der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Die Klassifikation wurde 2001 als Nachfolgerin der ICIDH von der WHO herausgegeben. Sie wurde entwickelt, um die Auswirkungen von Gesundheitsproblemen auf das Leben der Menschen in einem umfassenden, ganzheitlichen Modell zu erfassen.

1. Körperfunktionen (body): die physiologischen Funktionen

2. Körperstrukturen (structure): alle physischen Teile des Körpers wie Organe, Gliedmaßen und Gewebe

3. Aktivitäten und Teilhabe (doing): Fähigkeit eine Handlung auszuführen

Teilhabe: in versch. Lebensbereichen

4. Umweltfaktoren (environment): alle äüßeren Faktoren die die Funktionsfähigkeit beeinflussen wie z.B materielle, soziale Umwelt (Familie, Wohnungsumfeld etc.)

5. Personenbezogene Faktoren (individuell): individuelle Merkmale einer Person (Lebenwelt)

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/m19-stigmaempowermentreha-behinderung-icf-fallbeispiele

Zur Geschichte des Umganges mit Behinderung

"Über die Jahrhunderte hinweg wurden behinderte Menschen immer wieder ausgegrenzt oder vorgeführt. Fehlende Rechte erschwerten ihnen, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Dennoch hat sich für Menschen mit Behinderung vieles verbessert, auch wenn Inklusion im 21. Jahrhundert noch nicht erreicht worden ist.

Römische Antike: Familienhilfe oder Obdachlosigkeit

In der römischen Antike hingen die Lebensumstände von Menschen mit Behinderungen sehr von dem familiären Umfeld ab. Behinderte Familienmitglieder wurden entweder von der eigenen Familie unterstützt oder mussten betteln gehen. In Extremfällen wurden sie ausgesetzt oder getötet, ähnlich wie uneheliche oder weibliche Kinder.

Mittelalter: Nächstenliebe und Jahrmarktattraktion

Mit der Ausbreitung des Christentums wurde nach dem Prinzip der „Nächstenliebe“ eine gesetzlich geregelte „Armenpflege“ eingeführt. Erste Einrichtungen für Menschen mit Behinderung entstanden. Dennoch wurde eine Behinderung oft noch als „Strafe Gottes“, sittliche Verfehlung (“moral insanity”) bzw. „Teufelsbesessenheit“ gesehen und behinderte Menschen wurden verstoßen oder als Jahrmarktattraktionen vorgeführt.

Neuzeit: Irrenanstalten und Sozialgesetze

Familienverbände brachen aufgrund von Landflucht zunehmend auseinander und behinderte Familienmitglieder wurden in staatlichen Einrichtungen versorgt. Während Kriegsverletzte wieder als Arbeitskräfte eingesetzt wurden, brachte man die anderen behinderten Menschen in „Anstalten der sogenannten Irren-, Krüppel- und Gebrechensfürsorge“ unter. Die Armengesetzgebung in Preußen (1891) verhinderte noch die berufliche Rehabilitation und medizinische Versorgung behinderter Menschen.

Anfang des 20. Jahrhunderts bis 1933: „Krüppelpädagogik“

In der Medizin, insbesondere Psychiatrie, kümmerte man sich nun zunehmend um die medizinische Versorgung von behinderten Menschen. Parallel dazu befasste sich die sogenannte „Krüppelpädagogik“ mit den Ursachen von Krankheit und Behinderung von Kindern und Jugendlichen. Diese durften nun auch zur Schule gehen, allerdings getrennt von nicht behinderten Kindern. Der „Selbsthilfebund für Körperbehinderte“ setzte sich 1917 gegen den „Krüppel“-Begriff und für die Verwendung der Bezeichnung „Körperbehinderung“ ein.

Nationalsozialismus (1933 bis 1945)„Euthanasie“

Im Nationalsozialismus wurden behinderte, sowie arme und kranke, Menschen in Heimen und Krankenhäusern zu Versuchsobjekten degradiert, und dort im Zuge des „Euthanasieprogramms“ zu Hunderttausenden sterilisiert und getötet. In den 30-Jahren erschien der Begriff „Erbkrankheit“ im Erbgesundheitsgesetz.

Nachkriegsdeutschland: Nürnberger Ärzteprozess

Zwangssterilisationen für Menschen mit Behinderungen wurden im Nachkriegsdeutschland abgeschafft (aber erst 2007 als grundgesetzwidrig anerkannt). Im Nürnberger Ärzteprozess (1946-47) wurden einige wenige Ärztinnen und Ärzte, hauptsächlich aus KZs, wegen des „Euthanasieprogramms“ verurteilt. Die „Allgemeine Erklärung der Menschenrechte“ (1948) berücksichtigte behinderte Menschen dennoch nicht und erst 1990 wurden Kinder mit Behinderungen in der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen miteinbezogen.

DDR und BRD: Aktion „Sorgenkind“ und „Krüppelbewegung“

In der DDR wurden möglichst alle Arbeitskräfte in den Arbeitsmarkt integriert, so auch Menschen mit Behinderungen. Kinder, die erst auf Sonderschulen lernten, konnten auf Regelschulen wechseln. Alle anderen kamen in Pflegeheimen unter, damit die Eltern arbeiten konnten. Dem gegenüber förderte die BRD vor allem kriegs- und arbeitsverletzte Menschen und beschäftigte behinderte Menschen in Werkstätten, Sonderschulen und Berufsförderwerken." (Deutsches Institut für Menschenrechte, 2025, online).

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/m19-stigmaempowermentreha-behinderung-icf-fallbeispiele

"In den 60er-Jahren sammelten Selbsthilfeorganisationen wie die „Aktion Sorgenkind“ (heute „Aktion Mensch“) Spenden für bessere Bildungsbedingungen. Zehn Jahre später entstand dann nach Vorbildern aus den USA und Großbritannien die Behindertenbewegung oder „Krüppelbewegung”: Sie wies mit dem provokanten Wort „Krüppel“ auf die Stigmatisierung behinderter Menschen als Mitleidsobjekte hin und erreichte letztlich, dass 1994 das Verbot der Benachteiligung aufgrund von Behinderung im Grundgesetz verankert wurde.

1994 bis heute: UN-Behindertenrechtskonvention und „Inklusion“

Es folgten weitere Gesetzesänderungen, die Menschen mit Behinderungen mehr Rechte einräumten (z.B. im Baurecht oder in Bezug auf die Rente). Außerdem wurde das Sonderschulsystem durch Förderzentren ergänzt. Auch Menschen mit Lernschwierigkeiten (bzw. „mit geistiger Behinderung“) vereinigten sich für ein selbst bestimmtes Leben im Netzwerk „Mensch zuerst“.

Allmählich setzte sich eine neue Perspektive durch: Es ist vor allem die Gesellschaft, die Menschen behindert. Die gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben sollte in Deutschland ab 2002 das Bundesgleichstellungsgesetzes gesetzlich gewährleisten, auf internationaler Ebene

seit 2008 die UN-Behindertenrechtskonventionen.

Der Begriff der Inklusion formuliert außerdem die Absicht, menschliche Vielfalt zu fördern, indem Menschen mit Behinderung genauso wie andere Zugang zu öffentlichen Einrichtungen haben und dort auch willkommen sind" (Deutsches Institut für Menschenrechte, 2025, online).

Mit dem Begriff Inklusion beschreibt man die Anerkennung der Diversität von Menschen in allen möglichen gesellschaftlichen Strukturen. Demnach soll kein Mensch ausgegrenzt, ausgeschlossen oder an den Rand gedrängt werden. Seit der UN-Behindertenrechtskonvention 2008 gilt Inklusion offiziell als Menschenrecht und schützt in dieser Rolle vor jeglicher Form der Diskriminierung – etwa aufgrund der Hautfarbe, der sexuellen Orientierung oder einer Beeinträchtigung.

(Medi-Karriere, 2025, online).

Eine inklusive Gesellschaft schafft gleichberechtigten Zugang für alle zu allen Bereichen – in der Pflege etwa zu pflegerischen Maßnahmen, Gesundheitsressourcen und Zuwendung. Inklusion in der Pflege geht Hand in Hand mit Freiheit, Gleichheit und Solidarität

Literaturverzeichnis

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, 2025, Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF), online abgerufen am 16.03.2025 unter https://www.rehadat.de/lexikon/Lex-Internationale-Klassifikation-der-Funktionsfaehigkeit-Behinderung-und-Gesundheit-ICF/

Deutsches Institut für Menschenrechte, 2025, Zur Geschichte des Umgangs mit Behinderung, online abgerufen am 16.03.2025 unter https://leidmedien.de/zur-geschichte-des-umgangs-mit-behinderung/

Medi-Karriere, 2025, Inklusion in der Pflege: Bedeutung und Umsetzung

online abgerufen am 16.03.2025 unter https://www.medi-karriere.de/magazin/inklusion-in-der-pflege-bedeutung-und-umsetzung/

Abbildungsverzeichnis

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, 2025, Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF), online abgerufen am 16.03.2025 unter https://www.rehadat.de/lexikon/Lex-Internationale-Klassifikation-der-Funktionsfaehigkeit-Behinderung-und-Gesundheit-ICF/

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/m19-stigmaempowermentreha-behinderung-icf-fallbeispiele

Fallbearbeitung

Fallbeispiel 1: Stigmatisierung von Pflegekräften

Frau Berger (56) arbeitet als Altenpflegekraft in einem Pflegeheim. Sie hat jahrelange Erfahrung, aber seit der Pandemie bemerkt sie eine negative Veränderung im Umgang mit ihrem Beruf. Menschen in ihrem Umfeld machen abwertende Bemerkungen wie: „Das ist doch nur Waschen und Windeln wechseln!“ oder „Warum machst du so einen Job? Ist doch schlecht bezahlt und anstrengend.“ Sie fühlt sich zunehmend unwohl und überlegt, den Beruf zu wechseln. Auch in der Einrichtung herrscht Frustration, da das Pflegepersonal oft als „unqualifiziert“ oder „ersetzbar“ betrachtet wird.

Aufgaben

1. Welche Formen der Stigmatisierung sind in diesem Fall erkennbar? Wie könnte sich diese Stigmatisierung auf Frau Berger und andere Pflegekräfte auswirken?

2. Erkläre den Entstehungsprozess von Stigmatisierung nach Goffman. Inwiefern könnte es zu einer Selbststigmatisierung bei Frau Berger kommen?

Fallbeispiel 2: Berufliche Rehabilitation nach psychischer Erkrankung

Herr Meißner (42) war zehn Jahre als Krankenpfleger tätig, erlitt jedoch ein Burnout und musste sich sechs Monate in einer psychosomatischen Klinik behandeln lassen. Nun möchte er wieder arbeiten, kann aber den hohen Belastungen in der stationären Pflege nicht mehr standhalten. Ein Reha-Berater schlägt ihm eine Umschulung zum Praxisanleiter vor. Doch Herr Meißner hat Angst, dass er als „nicht belastbar“ abgestempelt wird und zweifelt an seinen Fähigkeiten.

Aufgaben

Welche Art der Rehabilitation wird hier angewendet?

Welche psychischen und sozialen Herausforderungen könnten Herrn Meißner im Wiedereingliederungsprozess begegnen?

Welche Ziele verfolgt die berufliche Rehabilitation?

Welche Kostenträger kommen für diese Maßnahme infrage?

Fallbeispiel 3: Inklusion eines Menschen mit Behinderung in der Pflege

Frau König (29) hat eine angeborene körperliche Behinderung und sitzt im Rollstuhl. Sie hat eine Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin abgeschlossen und bewirbt sich auf eine Stelle in einem Krankenhaus.Der Arbeitgeber lehnt sie jedoch ab mit der Begründung: „Wir benötigen Pflegekräfte, die flexibel sind und auch mal schwer heben können.“ Frau König fühlt sich diskriminiert und überlegt, rechtliche Schritte einzuleiten.

Aufgaben

Welche Aspekte des ICF-Modells (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit) sind in diesem Fall relevant?

Inwiefern handelt es sich um eine Form von Diskriminierung?

Beschreibe die historische Entwicklung der Inklusion von Menschen mit Behinderung in Deutschland.

Welche rechtlichen Grundlagen schützen Frau König vor Diskriminierung?

Welche Maßnahmen könnten ergriffen werden, um die Arbeitsumgebung für Frau König anzupassen?

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/m19-stigmaempowermentreha-behinderung-icf-fallbeispiele