Transkription

Die Transkription ist der erste Schritt der Proteinbiosynthese und erfolgt im Zellkern. Sie dient dazu, die genetische Information eines Gens von der DNA in eine messenger-RNA (mRNA) umzuschreiben, die später als Vorlage für die Translation dient. Der Prozess lässt sich in drei Phasen unterteilen: Initiation, Elongation und Termination.

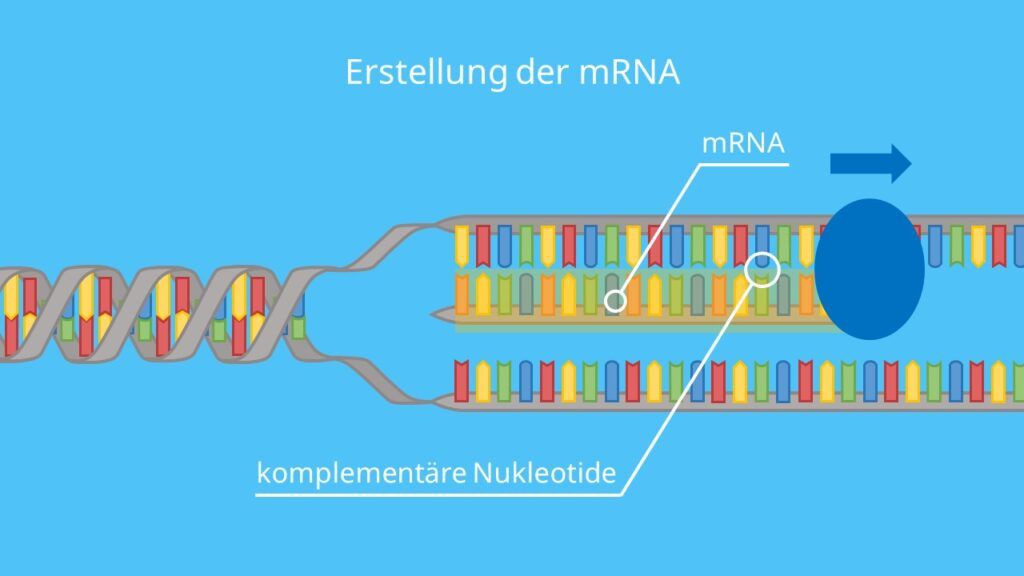

Zu Beginn der Transkription, der Initiation, bindet das Enzym RNA-Polymerase an eine spezielle DNA-Sequenz, den Promotor, der den Startpunkt des Gens markiert. Das ist eine Basensequenzt, in der Thymin und Adenin besonders häufig vorkommen, wie zum Beispiel TATAAA. Die RNA-Polymerase erkennt den Promotor mithilfe von Transkriptionsfaktoren, die die Bindung des Enzyms erleichtern. Nachdem die RNA-Polymerase an den Promotor gebunden hat, entwindet sie die DNA-Doppelhelix lokal, sodass die beiden Stränge getrennt werden. Der Strang, der als Vorlage dient, wird als codogener Strang bezeichnet, während der andere der nicht-codogene Strang ist. Der codogene Strang läuft vom 3′ Ende zum 5′ Ende, und der nicht-codogene Strang vom 5’Ende zum 3’Ende. Das 5′- und 3′ Ende gibt die Richtung der DNA an.

In der zweiten Phase, der Elongation, beginnt die RNA-Polymerase entlang des codogenen Strangs in 3'-zu-5'-Richtung zu wandern. Währenddessen synthetisiert das Enzym einen komplementären RNA-Strang, die prä-mRNA, in 5'-zu-3'-Richtung. Die Basen der RNA entsprechen dabei den komplementären Basen der DNA: Adenin (A) der DNA paart mit Uracil (U) in der RNA, Thymin (T) paart mit Adenin (A), und Guanin (G) paart mit Cytosin (C). Während der Synthese lagert die RNA-Polymerase die passenden RNA-Nukleotide an die wachsende Kette an, indem sie energetisch günstige Phosphatbindungen nutzt.

Die Transkription endet in der dritten Phase, der Termination, sobald die RNA-Polymerase eine spezifische DNA-Sequenz erreicht, den Terminator. Diese Sequenz signalisiert, dass das Ende des Gens erreicht ist. Die RNA-Polymerase löst sich von der DNA, und die fertige prä-mRNA wird freigesetzt. Im Anschluss an die Transkription wird die prä-mRNA in einem Prozess namens RNA-Prozessierung modifiziert. Dabei werden Introns (nicht codierende Sequenzen) entfernt und die Exons (codierende Sequenzen) miteinander verknüpft. Zudem erhält die mRNA eine 5'-Cap-Struktur und einen Poly-A-Schwanz, die ihre Stabilität und Transportfähigkeit erhöhen.

Die fertige mRNA verlässt den Zellkern durch Kernporen und wird ins Zytoplasma transportiert, wo sie in den Ribosomen für die Synthese von Proteinen verwendet wird. Die Transkription ist damit ein essenzieller Schritt, der sicherstellt, dass die genetische Information der DNA in Form von Proteinen umgesetzt werden kann.

Das Aktionspotential

Das Aktionspotenzial ist ein elektrisches Signal, das in Nervenzellen (Neuronen) entsteht und sich entlang der Nervenfasern ausbreitet. Es ermöglicht die Kommunikation zwischen den Zellen und ist wichtig, damit wir zum Beispiel auf Reize reagieren oder uns bewegen können.

Wie entsteht ein Aktionspotenzial?

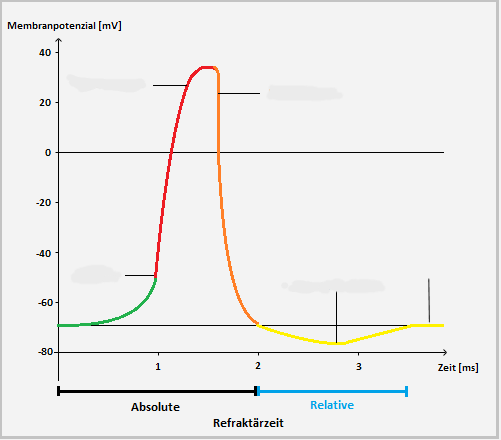

Im Ruhezustand ist das Innere der Nervenzelle negativ geladen, während außen mehr Natriumionen (Na⁺) und innen mehr Kaliumionen (K⁺) sind. Dieser Unterschied wird als Ruhemembranpotential bezeichnet.

Wenn ein Reiz auf die Zelle trifft und das Membranpotential einen bestimmten Wert überschreitet (Schwellenwert), öffnen sich Natriumkanäle, und Natriumionen strömen in die Zelle. Dadurch wird das Innere der Zelle positiv – es kommt zur Depolarisation. Die Depolarisation breitet sich entlang der Zelle aus und bildet das Aktionspotenzial.

Nach der Depolarisation schließen sich die Natriumkanäle, und Kaliumkanäle öffnen sich. Kaliumionen strömen aus der Zelle, und das Membranpotential wird wieder negativ, was als Repolarisation bezeichnet wird.

In der Phase der Nachhyperpolarisation wird die Zelle kurzzeitig noch negativer als im Ruhezustand. Danach stellt sich das normale Ruhemembranpotential wieder ein.

Das Aktionspotenzial ist notwendig, damit Nervenzellen Informationen weiterleiten können. Ohne das Aktionspotenzial könnten keine Signale von einer Nervenzelle zur anderen übertragen werden, und der Körper könnte nicht richtig reagieren.

Beschreibe, wie das Aktionspotenzial entsteht und welche Phasen es durchläuft. Achte darauf, die Begriffe Ruhemembranpotential, Depolarisation, Repolarisation und Nachhyperpolarisation zu verwenden. Schreibe mindestens 5 Sätze.