Deutsch-Deutsche Beziehungen nach 1945

Bild: Annäherung der Regierungschefs

CC-BY-SA 3.0

https://t1p.de/mvd8

Grafik: Grenzverlauf 1949-1990

CC-BY-SA 3.0

Bild: Fall der Berliner Mauer

CC-BY-SA 3.0

https://t1p.de/kd0b

https://t1p.de/42hk

Kurzbeschreibung

In der 135-minütigen Einheit sollen SuS der Klassenstufe 10 eines Gymnasiums die Innerdeutsche Beziehung nach 1945 kennenlernen. Diese wird inhaltlich in den drei Teilen der Entfremdung, Entspannung sowie der Einheit bearbeitet. Zur Informationsbeschaffung und -analyse stehen dabei unterschiedliche Materialien wie einem Onlineartikel, ein Vertragstext, ein Video sowie Zeitzeugenberichte zur Verfügung. Ebenso vielfältig sind die auf deren Grundlage zu bearbeitenden Aufgaben eines Lückentextes, eines digitalen Schaubildes, der Bewertung eines Zitates und der Vergleich der Ost- und Westsichtweise auf den Mauerfall, welche mit Hilfe von zwei Erklärvideos zur Recherche in einem digitalen Dokumenten- und Zeitzeugenkatalog methodisch erschlossen werden. Zum Abschluss sollen die SuS selbst ein Zeitzeugeninterview durchführen. Als Leistungsüberprüfung wird der Entwurf eines eigenen Denkmals zur Beurteilung der deutschen Einheit aus heutiger Sicht durch das Verfassen und Vortragen einer Rede anlässlich einer Feier zur 30-jährigen Wiedervereinigung ergänzt.

M3: Erklärvideo digitaler Dokumentenkatalog

M6: Erklärvideo Zeitzeugenportal

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/prufungsleistung-geschichtsdidaktik-handreichung

1. Lehrplanverortung

Die konzipierte Stunde umfasst den Lernbereich 2 „Der Ost-West-Konflikt - Ursachen und Auswirkungen für Deutschland“ einer gymnasialen 10.Klasse. Vor allem das Kennenlernen der wesentlichen Entwicklungen in den Beziehungen der beiden deutschen Staaten (S.29) auf Grundlage der West-Ostintegration (S.29) steht dabei im Mittelpunkt. Um so Deutschland als Front des Kalten Krieges zu erkennen, eignen sich die SuS Wissen über die Ursachen und Ausprägungen dessen an (S.29), wodurch sie den Charakter der beiden deutschen Staaten nachvollziehen - einordnen - deuten können (S.27). Diesen lernen sie durch politische, militärische und ökonomische Grundlagen kennen (S.28), welche unter anderem die Gründung, die Selbst- und Fremdwahrnehmung, die Sozial- und Wirtschaftspolitik sowie den Umgang mit Andersdenkenden der Staaten (S.29) umfassen. Zentrale Themen, welche die SuS dabei kennenlernen, sind der Alleinvertretungsanspruch, die Zwei-Staaten-Theorie, der Mauerbau, die Entspannungs- und Abgrenzungspolitik sowie die Maueröffnung 1989 (S.29). Die Nachwirkungen der so entstandenen unterschiedlichen Alltagserfahrungen in Ost und West sollen die SuS methodisch anhand von Zeitzeugenbefragungen (S.30) mit Blick auf die Überwindung der deutschen Teilung (S.30) beurteilen, indem sie die gegensätzlichen Gesellschaftssysteme im geteilten Deutschland miteinander vergleichen (S.27). Dadurch verstehen sie den Einigungsprozess als Lösung der Deutschen Frage (S.27) aber auch, dass die Erfahrung staatlicher Teilung bis heute nachwirkt (S.27). So begreifen sie anhand der Auswirkungen von Feindbildern, Wirtschafts- und Machtinteressen, dass Politik Spannungsherde schaffen, aber auch beseitigen kann (S.27) und entwickeln ein Verständnis für Veränderungsprozesse auf der Grundlage des historischen Wissens (S.2). Neben diesem erwerben die SuS im mehrperspektivischen Umgang mit Phänomenen (S.VIII) die Fähigkeiten zur Empathie und dem Perspektivwechsel (S.VIII). Diese befähigen sie dazu, differenziert Stellung zu beziehen und ihre eigene Meinung sachgerecht zu begründen (S.VIII) in Urteilen über die Deutung historischer Sachverhalte (S.2). Im Umgang mit diesen Zeitzeugenberichten sowie vor allem digitalen Medien (S.27), unter anderem der Analyse von Filmdokumenten (S.27) lernen sie, diese für das eigene Lernen zu nutzen (SVIII). Dabei eignen sie sich Techniken der Beschaffung, Überprüfung, Verarbeitung und Aufbereitung von Informationen beispielsweise Lese-, Schreib-, Recherche-, Strukturierungs- Visualisierungs- sowie Präsentationstechniken an (S.XII). So entwickeln sie Fähigkeiten, moderne Informations- und Kommunikationstechnologien sicher, sachgerecht, situativ-zweckmäßig und verantwortungsbewusst zu nutzen (S.VIII).

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/prufungsleistung-geschichtsdidaktik-handreichung

Mögliche Lernbereichsplanung

LB 2: Der Ost-West-Konflikt - Ursachen und Auswirkungen für Deutschland

(22 Ustd.)

LB 2: Der Ost-West-Konflikt - Ursachen und Auswirkungen für Deutschland

(22 Ustd.)

Stunde | Thema/Inhalt | methodischer Schwerpunkt |

|---|---|---|

1+2 | Stunde Null - Aus Verbündeten werden Gegner | Podiumsdiskussion (Erzengelmethode) |

3 | Gründung der beiden deutschen Staaten | Verfassungsvergleich |

4 + 5 | Ära Ulbricht: Aufbau des Sozialismus nach sowjetischem Vorbild | Stationsarbeit (Wirtschaft, Politik, Gesellschaft) |

6+7 | Der Mauerbau - Besiegelung der deutschen Teilung | Arbeitsblatt Auftrag 1 |

8+9 | Ära Honecker: Zwischen Entspannung und Abgrenzung | politische Karikatur Leistungskontrolle DDR und Mauerbau |

10+11 | Ära Adenauer: Aufschwung durch Westintegration | Statistik Bundeskanzlerwahl |

12+13 |

| Quellenarbeit - Vertragstexte |

14+15 | Ära Schmidt/Kohl: Zwischen Krisen und Einheitsgedanken | Ton-und Filmdokumente (Prager Botschaft) |

16+17 | Im Spannungsfeld von Demokratie und Diktatur - Der demokratische Anspruch der DDR | Systemvergleich BRD, DDR, NS |

18 + 19 + 20 | Deutsch-Deutsche Beziehungen nach 1945 | Arbeitsblatt Auftrag 3 |

21+22 | Auf den Spuren der deutschen Teilung in Leipzig | Stadtrundgang |

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/prufungsleistung-geschichtsdidaktik-handreichung

2. Inhaltliche Schwerpunktsetzung/Sachanalyse

Die Potsdamer Konferenz setzte den Grundstein für die Entwicklung Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg, denn die Aufteilung Berlins in 4 Besatzungszonen unter den Siegermächten zeigt auf, dass eine gemeinsame Politik vor allem aufgrund der Uneinigkeiten mit der Sowjetunion nicht möglich war. So konnte nach Gründung der beiden deutschen Staaten 1949 trotz oder gerade aufgrund unterschiedlicher Vorschläge wie Gesprächen, Wahlen oder der Genfer Gipfelkonferenz 1955 keine Lösung auf die Deutsche Frage gefunden werden konnte. Denn im Zuge der ersten Berlinkrise 1948/49, bei welcher die Sowjets die Zufahrtswege nach Westberlin sperrten, verfolgten die zwei Staaten des geteilten Deutschlands, als eine der Fronten im Kalten Krieg zwischen der USA und der Sowjetunion, unterschiedliche Ziele. So strebte der freie Westen unter Konrad Adenauer nach Bindung an die USA in Folge der Pariser Verträge nach Souveränität und der Wiedervereinigung, sah sich aber selbst nach dem Alleinvertretungsanspruch aufgrund einer frei gewählten Regierung als alleiniger Nachfolgestaat und Vertretung des deutschen Reiches, welcher in Anbetracht der Hallstein-Doktrin die SED ablehnte. Diese baute unter Walter Ulbricht einen kommunistischen Osten nach sowjetischem Vorbild auf, welcher sich nach der Zwei-Staaten-Theorie als souveräner und eigenständiger Staat neben der BRD sah. Als Grundlage der Wahrung des Sozialismus, schlossen sie eine Wiedervereinigung aus. So kam es aufgrund der West- und Ostintegration zur Entfremdung in der Beziehung der beiden deutschen Staaten. Diese beeinflussten in den 1950er und 1960er Jahren neben der Einbindung der BRD in die NATO und der DDR in den Warschauer Pakt 1955 nicht nur den militärischen Bereich. So kennzeichnete erstere politisch eine Demokratie, eine westlich geprägte Kultur und wirtschaftlich ein Aufschwung sowie eine Modernisierung unter der sozialen Marktwirtschaft. Dahingegen spiegelt die DDR Züge einer Diktatur unter dem SED-Regime, Wohnungsknappheit als Folge der Planwirtschaft und eine von Zäsur geprägte Kultur. Dies beeinflusste auch die gesellschaftlichen Systeme, weshalb es unter dem Volk, welches ein gemeinsames Deutschland bis in die 1960er Jahre forderte - aufgrund wirtschaftlicher und politischer Unzufriedenheit - am 17.Juni 1953 zum Aufstand unter den Arbeitern im Osten kam. Dieser wurde mit Panzern niedergeschlagen. Zur Verhinderung der Fluchtbewegung und unter Anbetracht der zweiten Berlinkrise kam es zum Bau der Berliner Mauer am 13.August 1961. Die Alliierten kamen dem Ultimatum der Sowjetunion, ihr Militär aus Westberlin abzuziehen, nicht nach. So befand sich der Kalte Krieg während der Kuba-Krise ein Jahr später kurz vor dem Ausbruch eines atomaren, dritten Weltkrieges. Dieser konnte nur dadurch verhindert werden, dass die USA unter Präsidet Kennedy die Teilung anerkannte und die Mauer somit zum Symbol des Eisernen Vorhanges wurde. Auf diese Aufrüstung folgte eine Zeit der Entspannung und Annäherung, denn in den folgenden Jahren verbesserte sich trotz erheblicher Rückstände zur BRD der Lebensstandard in der DDR. Auch begann Ende der 1960er Jahre die Neue Ostpolitik unter dem Bundeskanzler Willy Brandt, welcher bestrebt war, die innerdeutschen Beziehungen zu normalisieren. Das Gipfeltreffen 1970 als erster Versuch erbrachte keine Ergebnisse, während sich die Lage im geteilten Berlin in Folge des Viermächteabkommens unter den Siegermächten im März entspannte. Nach zähen Verhandlungen über dessen Zuständigkeit entschied man sich 1971 zwar nicht für eine Eibindung Westberlins in die BRD, aber für eine Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der Beziehungen. In diesem Jahr kam auch Erich Honecker an die Macht der SED, welcher gegen die Reformversuche war und die Sowjetunion vollständig anerkannte.

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/prufungsleistung-geschichtsdidaktik-handreichung

So führte der Grundlagenvertrag vom 21.Dezember 1972 durch Anerkennung der Souveränität, Unabhängigkeit und Selbstständigkeit des jeweils anderen unter Berücksichtigung der territorialen Grenzen zu Verbesserungen der innerdeutschen Beziehungen, aber auch zu einer Koexistenz statt Wiedervereinigung. Auch die Aufnahme beider Staaten in die UNO 1973 und ein Treffen Helmut Schmidts mit Erich Honecker 1981 änderten nichts, da die Stationierung sowjetischer Raketen in Afghanistan und ein Nato-Doppelbeschluss für diese auch in Westberlin, dies erschwerten. Dennoch hielt die BRD nun unter Helmut Kohl weiter an der Entspannungspolitik fest, gewährte der DDR Milliardenkredite und verfasste ein Zehn-Punkte-Programm zur Überwindung der Teilung. Als es in allen Einflussgebieten der Sowjetunion - außer der DDR - in den 1980er Jahren unter Michael Gorbatschow zu Reformen kam, stieg die Unzufriedenheit der Bevölkerung Ostdeutschlands im Zuge der Wirtschaftslage und in Anbetracht des strahlenden Westens. So kam es zur Friedlichen Revolution in welcher es zu Massendemonstrationen gegen die politische Bevormundung und für Reise-, Meinungs- oder Presserechte, aber auch zu zahlreichen Fluchten kam. Trotz der Absetzung Erich Honeckers konnte die SED ihren Zerfall nicht verhindern und in Zusammenarbeit seines Nachfolgers Egon Krenz mit Helmut Kohl kam es am 09.November 1989 durch uninformierte Soldaten - in Folge einer verfrühten Ankündigung zur Grenzöffnung unter Günther Schabowski - zum Fall der Berliner Mauer. Dieser Tag wurde von den Bewohnern der zwei Staaten unterschiedlich wahrgenommen und prägt ebenso wie die 40 Jahre der Teilung das heutige Deutschland. So gab und gibt es immer noch zahlreiche Probleme trotz der deutschen Einheit im Zuge der Volkskammerwahl 1990, in welcher die DDR das Wirtschaftssystem sowie die Währung der BRD übernahm während der Zwei-Plus-Vier-Vertrag außenpolitische Fragen regelte.

Zur thematischen Erfassung der Entfremdung nutzen die SuS den Onlineartikel „Geteiltes Deutschland: Gründerjahre“, welcher 2014 von Markus Würz veröffentlicht wurde, aber zahlreiche Hyperlinks zu Artikeln anderer Autoren und weiterführenden Aspekten der Thematik beinhaltet. Denn dieser wird von dem größten Geschichtsportal „LeMO“ zur Verfügung gestellt, welches als Kooperationsprojekt mehrerer Stiftungen verschiedene Objekte, Texte, Medien sowie Lernmaterialen zur deutschen Geschichte in chronologischer Reihenfolge zur Verwendung unterschiedlicher Adressaten bietet. Informationen zur weiteren Entwicklung der Beziehungen liefert ein Zitat des Bundesministers Egon Bahr von 1972. Dieses kommentiert den Grundlagenvertrag vom 21.12.1972, dessen Vertragstext 1986 in Joachim Nawrockis „Die Beziehungen zwischen den beiden Staaten in Deutschland“ abgedruckt wurde und im digitalen Dokumentenkatalog „Deutsche Geschichte in Dokumenten und Bildern“ abrufbar ist. Den Schwerpunkt zur Einheit erschließen sich die SuS über Videos des Projektes „Zeitzeugenportal“, welche als Berichterstattung sowie Zeitzeugeninterviews von Sieglinde Gutsche und Anette Jünger den Tag des Mauerfalls multiperspektivisch thematisieren. Eine mögliche Rezeption von diesem Ereignis bietet der Wikipedia-Eintrag „Freiheits- und Einheitsdenkmal“.

https://t1p.detgvh (LeMO)

https://t1p.dec44d

Andersen, Uwe/Wichard Woyke (Hg.): Handwörterbuch des politischen Systems der Bundesrepublik Deutschland. 7., aktual. Aufl. Heidelberg: Springer VS 2013

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/prufungsleistung-geschichtsdidaktik-handreichung

3. Didaktische Schwerpunktsetzung

Das Material gliedert die Thematik der Innerdeutschen Beziehungen in die drei zeitlich aufeinander aufbauenden Bereiche der Entfremdung, Annäherung und Einheit, wodurch einem chronologisch-genetischem Verfahren gefolgt, aber auch ein Längsschnitt konstruiert wird. Dieser gewährleistet den Gegenwartsbezug, indem die SuS die Veränderungen und Entwicklungen erkennen. So fördert der erste Schritt in jedem der drei Bereiche, welche insgesamt dem WKW-Modell zur Schaffung von Geschichtsbewusstsein nach Jeismann und zur Vermeidung von Überforderung dem Aufbau von Sachanalyse, Sachurteil und Werturteil folgen, die Erschließungs- und Sachkompetenz. Zur Gewährleistung der Quellenvielfalt und Berücksichtigung aller Lerntypen durch das Anregen verschiedener Sinne, geschieht die Rekonstruktion der Vergangenheit anhand unterschiedlicher Medien. Im ersten Abschnitt wurde hierfür aufgrund der Hyperlinks, über welche die sich beeinflussenden Faktoren der Entwicklung beider deutscher Staaten nachvollziehen lassen, ein Onlineartikel gewählt. Dies dient ebenso wie die Analyse des Dokumentenkatalogs auf Grundlage eines Erklärvideos Medienkompetenzen wie der digitalen Heuristik sowie der Gattungskompetenz indem der Aussagewert der Dokumente durch ihre Faktualität bestimmt werden kann. Denn diese geben eine bestimmte Sichtweise wieder, weshalb das Medium somit selbst zum Unterrichtsgegenstand wird. Vor allem in Anbetracht des Zeitalters der Massenmedien ist dieser kritische Umgang mit unter anderem dem Dokumentenkatalog wichtig. Aus diesem recherchieren die SuS den Grundlagenvertrag, welcher ebenso wie das Video über den Mauerfall im dritten thematischen Bereich der Sachanalyse dient. Zur Sicherung des hierbei erworbenen Wissens füllen die SuS zwei Lückentexte aus und benennen Ursachen. So wird durch diese nicht nur die Methoden- und Medienkompetenz geschult, sondern auch die Problemorientierung gewährleistet, indem die SuS auf die Verhältnisse zwischen den Staaten aufmerksam werden. Dadurch werden sie auch in ihrer Wahrnehmungskompetenz geschult. Eignet sich für diese Informationsbeschaffung und Wissensaneignung die nach der klassischen Think-Pair-Share Methode die Einzelarbeit, bietet sich für die Deutung dessen in seinem historischen Kontext für das Sachurteil als nächsten Schritt eine Partnerarbeit an. Vor allem, da die Aufgaben der Erstellung eines Schaubildes und dem Schreiben eines Kommentares zur Ausbildung der Deutungs- und Interpretationskompetenz handlungsorientiert durch produktives Gestalten stattfinden. Dieses kooperative Lernen fördert nicht nur die Arbeitsteilung, sondern auch die Aneignung unterschiedlicher Sichtweisen. Ebenso wie das Werturteil, welches in Form eines Denkmalentwurfs und der Befragung eines eigenen Zeitzeugen handlungsorientiert gefällt und anschließend in einer Onlinegalerie dem Klassenverbund veröffentlicht wird. Diese Ergebnissicherung gewährleistet neben der Schulung medialer Kompetenzen auch die Pluralität durch den Vergleich der Urteile, was gerade bei diesem kontroversen Thema im Zuge unterschiedlicher Erfahrungen sinnvoll ist. Da diese ästhetischen und moralischen Werturteile vor allem auch über Dekonstruktion bereits fertiger Darstellungen und im Bezug auf die Gegenwart gebildet werden, beinhaltet das Material anfänglich die Erschließung eines Denkmals. Zur Gewährleistung des Regional- und Gegenwartsbezugs wurde hierfür das Einheitsdenkmal in Berlin gewählt. Dieses erzeugt als Teil der ästhetischen Geschichtskultur eine Erinnerungskultur, wodurch sich SuS geschichtskulturelle Fähigkeiten und Fertigkeiten und Orientierungskompetenz aneignen. Dieses kulturelle Gedächtnis formen weitergehend die Zeitzeugenberichte auf individueller statt institutioneller Ebene, wodurch Multiperspektivität und Kontroversität über das Thema der Einheit gegeben sind.

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/prufungsleistung-geschichtsdidaktik-handreichung

Diese wird anhand des Erlebens des Mauerfalls am 9.November 1989 exemplarisch betrachtet, wodurch das Strukturierungskonzept der Fallanalyse gekennzeichnet ist. Durch das Erklärvideo und die Analyse der Zeitzeugenberichte lernen die SuS diese als Methode kennen und werden bei der Beurteilung der Berichte in Gattungskompetenz geschult. Der Vergleich der Erfahrungen in Ost- und Westdeutschland fördert ebenso wie das Gegenüberstellen der beeinflussenden Faktoren der Beziehungen im Schaubild das interkulturelle Lernen und das Fremdverstehen auf Grundlage der geschaffenen Alteritäterfahrung durch die Hyperlinks. Dadurch kann ein Identitäts- und Temporalbewusstsein nach Pandel erzeugt werden. Vor allem, wenn die SuS anhand von Fragekompetenz durch ein Interview eines eigenen Zeitzeugen aus dem biografischen Verfahren und der Personifizierung heraus die Differenzen zwischen Ost- und Westdeutschland sowie zu ihrer Lebenswelt und Gegenwart wahrnehmen und deuten.

In der Präsentation von diesem vor der Klasse schulen sie außerdem ihre historische beziehungsweise narrative Kompetenz ebenso wie in der Leistungsüberprüfung. Diese kann anknüpfend an die Aufgabe zum Denkmalentwurf als sonstige Leistung erbracht werden durch Formulierung und Vortragen einer Rede zum Denkmal anlässlich einer Gedenkfeier zum Mauerfall und den bestehenden Auswirkungen der Teilung. So gewährleistet diese neben der Stiftung eines kollektiven Geschichtsbewusstseins und der demokratischen Entwicklung auch den Gegenwarts- und Lebensweltbezug, welcher die SuS befähigt, ihre Meinung in unterschiedlichsten Formen zu begründen.

Unter Berücksichtigung dieser steigenden Heterogenität als Kennzeichen moderner Gesellschaften und des heutigen Unterrichtes, liegt das Material in zwei differenzierten Varianten vor, von denen die Version (A) leichter ist als die Version (B). Diese Vereinfachung wird vor allem durch hilfreiche Vorgaben beispielsweise von Links zur Recherche in den Online-Sammlungen gegeben. Neben der digitalen Heuristik betreffen diese außerdem Vorgaben eines Schaubildes, von Interviewfragen oder Ursachen des Mauerfalls. Zur Beurteilung von diesem steht den SuS die Wahl der Darstellungsform in Version A frei und statt eines Kommentares zum Zitat soll nur eine Begründung formuliert werden. Diese Reduzierung gewährleistet ebenso die letzte Aufgabe bei welcher lediglich Gründe der unterschiedlichen Betrachtungsweisen aufgeführt werden sollen, während der Vergleich bereits in der vorherigen Aufgabe stattfindet.

Baumgärtner, U.: Wegweiser Geschichtsdidaktik. Historisches Lernen in der Schule, Paderborn 2015, S.31-87.

Pandel, H-J.: Geschichtsdidaktik. Eine Theorie für die Praxis, Schwalbach im Taunus 2017, S.221-239.

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/prufungsleistung-geschichtsdidaktik-handreichung

4. Lernzielformulierung

Wissen | Können | Werten |

|---|---|---|

Die SuS kennen die Entwicklung in Ost- und Westdeutschland in den 1950er und 1960er Jahren (politisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich). | Die SuS können Schlüsselbegriffe der deutsch-deutschen Beziehung in den Kontext einordnen. | Die SuS beurteilen die Beziehung zwischen BRD und DDR in den 1950er und 1960er Jahren. |

Die SuS kennen das Verhältnis der beiden deutschen Staaten zueinander. | Die SuS können kollaborativ digitale Schaubilder erstellen. | Die SuS beurteilen die Aussage Egon Bahrs zum Grundlagenvertrag vom 21.12.1971. |

Die SuS kennen den digitalen Dokumentenkatalog als Medium zur Online-Recherche. | Die SuS können den digitalen Dokumentenkatalog kriteriengeleitet analysieren (Betreiber, Finanzierung, Quellen). | Die SuS beurteilen den Fall der Berliner Mauer aus heutiger Sicht. |

Die SuS kennen die Modalitäten des Falls der Berliner Mauer am 09.11.1989. | Die SuS können nach den Inhalten digitalisierter Dokumente recherchieren (Grundlagenvertrag 21.12.1971). | |

Die SuS kennen das Zeitzeugenportal als Online-Recherche für Oral-History. | Die SuS können einen Kommentar kollaborativ und digital verfassen. | |

Die SuS kennen den Erkenntniswert von Zeitzeugenberichten als Quelle. | Die SuS können Ursachen des Falls der Berliner Mauer am 09.11.1989 aus einem Video exzerpieren. | |

Die SuS kennen das Freiheits- und Einheitsdenkmal in Berlin als erinnerungskulturelle Darstellung der deutschen Einheit. | Die SuS können nach Interviews vorgegebener Zeitzeugen im Zeitzeugenportal recherchieren. | |

Die SuS können Sichtweisen auf den Fall der Berliner Mauer aus Ost- und Westberlin in Zeitzeugenberichgen kriteriengeleitet ursächlich vergleichen. | ||

Die SuS können ein Denkmal zu ihrer Rezeption der deutschen Einheit entwerfen. | ||

Die SuS können ihre Ergebnisse digital präsentieren, kommentieren und vergleichen. | ||

Die SuS können ein Zeitzeugeninterview kriteriengeleitet durchführen. |

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/prufungsleistung-geschichtsdidaktik-handreichung

Aufgabe | Medienkompetenzrahmen NRW |

|---|---|

Aufgabe 1.1: | SuS ermitteln zielgerichtet Informationen und Daten in digitalen Medienangeboten und in ihrem schulischen Umfeld zu ausgewählten Fragestellungen |

Aufgabe 2.4: | SuS wenden grundlegende Schritte der Interpretation von Quellen unterschiedlicher Gattungen auch unter Einbeziehung digitaler Medien aufgabenbezogen an |

Aufgabe 2.2: Ermittle den Betreiber, die Finanzierung und die verfügbaren Quellen des digitalen Dokumentenkatalogs M4. Vervollständige die Tabelle. | SuS wenden grundlegende Schritte der Analyse und kritischen Auseinandersetzung auch mit digitalen historischen Darstellungen aufgabenbezogen an |

Aufgabe 1.3: Aufgabe 2.4 (A): | SuS präsentieren in analoger und digitaler Form (fach-)sprachlich angemesse Arbeitsergebnisse zu einer historischen Fragestellung |

Aufgabe 3.6 (in Verbindung mit 3.5): Beurteile den Fall der Berliner Mauer aus heutiger Sicht. Gestalte ein Denkmal zur deutschen Einheit und/oder dem Fall der Berliner Mauer und lade diesen in Eurer Klassengalerie M9 hoch! | SuS erörtern grundlegende Sachverhalte unter Berücksichtigung der Geschichtskultur, außerschulischer Lernorte und digitaler Deutungsangebote |

Aufgabe 4.1 (in Verbindung mit 4.3): Führt ein Interview mit einem Zeitzeugen Eurer Wahl zum Erleben des Mauerfalls und füllt die Tabelle T3 aus. | SuS hinterfragen zunehmend die in ihrer Lebenswelt und digital auftretenden Geschichtsbilder |

Medienkompetenzrahmen:

https://t1p.de/7gj9

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/prufungsleistung-geschichtsdidaktik-handreichung

Lernmaterial: Variante A

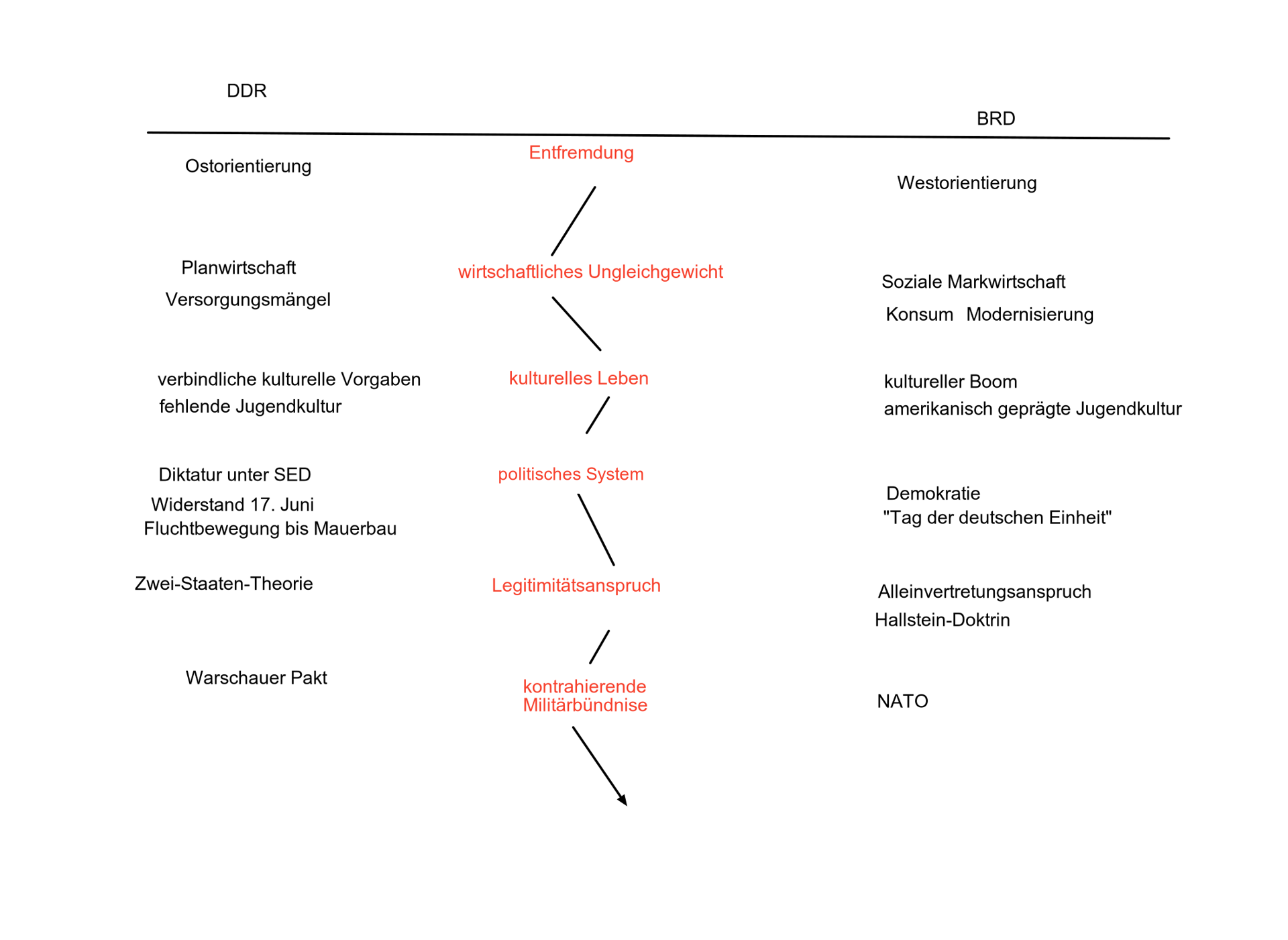

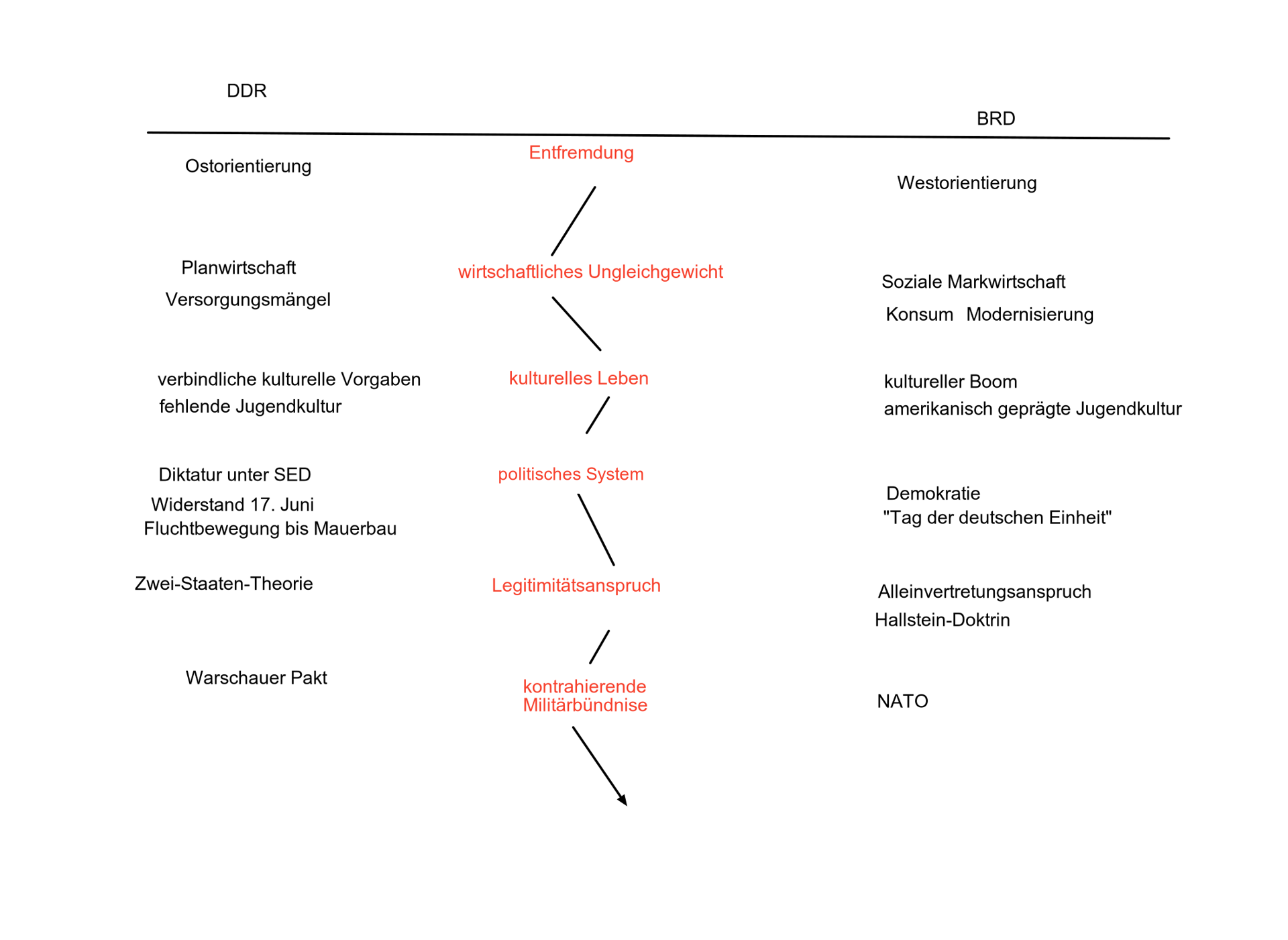

1. Entfremdung

- Die Beziehung der beiden deutschen Staaten in den 1950er und 1960er Jahren

Entfremdung- Die Beziehung der beiden deutschen Staaten in den 1950er und 1960er Jahren

Beachte dabei folgende Bereiche:

Wirtschaft: Soziale Marktwirtschaft und Wirtschaftswunder vs. Planwirtschaft und Versorgungsmängel

Politik: Alleinvertretungsanspruch vs. Zwei-Staaten-Theorie

Gesellschaft: Konsum vs. Widerstand

M1: Website

Die kurzen Texte der Website M1 enthalten Hyperlinks, über die ihr weiterführende Informationen zu ausgewählten Begriffen erhaltet.

- 1. Die Einbindung in den Kreis der westlichen Demokratien mit dem Ziel der Erreichung der Souveränität wird als bezeichnet.

- 2. Der vom 17.Juni 1953 ist in der BRD bis 1990

Tag der deutschen Einheit

. - 3. Die nach Wiedervereinigung gipfelt in der Zwei-Staaten-Theorie der UdSSR und dem Alleinvertretungsanspruch der BRD.

- 4. Die BRD fordert mit dem die alleinige Rechtsnachfolge des Deutschen Reiches auf internationaler Ebene ein.

- 5. Das geteilte Deutschland ist eine der

Fronten

im .

Erstelle gemeinsam mit einem Mitschüler*in ein digitales Schaubild (M2) , in dem Ihr die Beziehung zwischen BRD und DDR in den 50er und 60er Jahren veranschaulicht. Eine mögliche Umsetzung findet ihr im Vorschlag M3. (20 Minuten)

- Klicken Sie doppelt oder auf den Stift, um den Inhalt direkt im rechten Menü zu bearbeiten.

- Nutzen Sie den roten Zauberpinsel oben rechts im Menü des Bausteins, um seinen Inhalt zu leeren.

M2: dig.Schaubild

M3: Vorschlag

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/prufungsleistung-geschichtsdidaktik-handreichung

2. Entspannung und Aufrüstung

? - Die deutsch-deutschen Beziehungen in den 1970er und 1980er Jahren

Entspannung und Aufrüstung? - Die deutsch-deutschen Beziehungen in den 1970er und 1980er Jahren

(3 Minuten)

- Klicken Sie doppelt oder auf den Stift, um den Inhalt direkt im rechten Menü zu bearbeiten.

- Nutzen Sie den roten Zauberpinsel oben rechts im Menü des Bausteins, um seinen Inhalt zu leeren.

M4: Erklärvideo

- Klicken Sie doppelt oder auf den Stift, um den Inhalt direkt im rechten Menü zu bearbeiten.

- Nutzen Sie den roten Zauberpinsel oben rechts im Menü des Bausteins, um seinen Inhalt zu leeren.

Hilfestellung bei der Recherche bieten Dir die Links in der Tabelle.

M5: Katalog

Kriterien | ||

|---|---|---|

Betreiber | https://t1p.de/fvwf | |

Finanzierung | https://t1p.de/mlrw | |

Quellen (Typus + Verfügbarkeit) | https://t1p.de/25ip |

- Die BRD und die DDR entwickeln gutnachbarliche Beziehungen zueinander auf der Grundlage der . Sie bekräftigen die der zwischen ihnen bestehenden Grenze jetzt und in der Zukunft.

Bisher hatten wir keine Beziehungen. Jetzt werden wir schlechte Beziehungen haben. Und das ist der Fortschritt.

M6: Klassengalerie

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/prufungsleistung-geschichtsdidaktik-handreichung

3. Auf dem Weg zur Einheit

- Die deutsch-deutschen Beziehungen Ende der 1980er Jahre

Auf dem Weg zur Einheit- Die deutsch-deutschen Beziehungen Ende der 1980er Jahre

M7: Video Mauerfall

- Klicken Sie doppelt oder auf den Stift, um den Inhalt direkt im rechten Menü zu bearbeiten.

- Nutzen Sie den roten Zauberpinsel oben rechts im Menü des Bausteins, um seinen Inhalt zu leeren.

M8: Erklärvideo

ANETTE JÜNGER und vervollständige die Tabelle T2. (15 Minuten)

- Klicken Sie doppelt oder auf den Stift, um den Inhalt direkt im rechten Menü zu bearbeiten.

- Nutzen Sie den roten Zauberpinsel oben rechts im Menü des Bausteins, um seinen Inhalt zu leeren.

Zeitzeugenbericht, Ost | Zeitzeugenbericht, West | |

|---|---|---|

Wo wurde der 9.November erlebt? | Radiobekanntgabe, Nachtzug, schnellster Weg zur Grenze | |

Wie wird die Stimmung beschrieben? | Wahnsinn, Tumult | |

Wie wird das Erlebnis bewertet? (Emotionalität) | Angst, dass es keine dauerhafte Lösung ist |

Freiheits- und Einheitsdenkmalentstehen. Informiere Dich in M9 über den Siegerentwurf und dessen Rezeption. (3 Minuten)

- Klicken Sie doppelt oder auf den Stift, um den Inhalt direkt im rechten Menü zu bearbeiten.

- Nutzen Sie den roten Zauberpinsel oben rechts im Menü des Bausteins, um seinen Inhalt zu leeren.

M9: Website

- Klicken Sie doppelt oder auf den Stift, um den Inhalt direkt im rechten Menü zu bearbeiten.

- Nutzen Sie den roten Zauberpinsel oben rechts im Menü des Bausteins, um seinen Inhalt zu leeren.

M6: Klassengalerie

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/prufungsleistung-geschichtsdidaktik-handreichung

4. Der Mauerfall im Spiegel der Zeitzeugen*innen

- Klicken Sie doppelt oder auf den Stift, um den Inhalt direkt im rechten Menü zu bearbeiten.

- Nutzen Sie den roten Zauberpinsel oben rechts im Menü des Bausteins, um seinen Inhalt zu leeren.

Person XY (fiktiv) | Zeitzeuge | |

|---|---|---|

Angaben Interviewpartner*in (Name, Geschlecht, Alter, Beruf) | Gerda Meier, weiblich, 54, Beamtin | |

Inhaltliche Schwerpunkte des Zeitzeugenberichts | G. Meier berichtet von ihren Erfahrungen/Ängsten, bezugnehmend auf die Grenzöffnung und die damit einhergehenden Sorgen | |

Hinweise zum Erleben des Mauerfalls/ Bewertung der Ereignisse | G. Meier gehörte nicht zu denjenigen, die sich sofort auf den Weg zur Grenze gemacht haben. Sie hatte eine - in ihrer Lebenswirklichkeit nicht unbegründete - Angst, dass die Staatsführung nur die besonders | |

Meine Beurteilung des Zeitzeugenberichtes | Ich schätze den Zeitzeugenbericht von Person XY realistisch (unrealistisch) ein, weil ... |

M10: Fragenkatalog

Du kannst die Tabelle auch digital ausfüllen (M11)

M11: Dokumentenvorlage

- Klicken Sie doppelt oder auf den Stift, um den Inhalt direkt im rechten Menü zu bearbeiten.

- Nutzen Sie den roten Zauberpinsel oben rechts im Menü des Bausteins, um seinen Inhalt zu leeren.

M6: Klassengalerie

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/prufungsleistung-geschichtsdidaktik-handreichung

Lernmaterial: Variante B

1. Entfremdung

- Die Beziehung der beiden deutschen Staaten

in den 1950er und 1960er Jahren

Entfremdung- Die Beziehung der beiden deutschen Staaten

in den 1950er und 1960er Jahren

- Klicken Sie doppelt oder auf den Stift, um den Inhalt direkt im rechten Menü zu bearbeiten.

- Nutzen Sie den roten Zauberpinsel oben rechts im Menü des Bausteins, um seinen Inhalt zu leeren.

M1: Website

Die kurzen Texte der Website M1 enthalten Hyperlinks, über die ihr weiterführende Informationen zu ausgewählten Begriffen erhaltet.

- 1. Die Einbindung in den Kreis der westlichen Demokratien mit dem Ziel der Erreichung der Souveränität wird als bezeichnet.

- 2. Der vom 17. Juni 1953 ist in der BRD bis 1990

Tag der deutschen Einheit

. - 3. Die nach Wiedervereinigung gipfelt in der Zwei-Staaten-Theorie der UdSSR und dem Alleinvertretungsanspruch der BRD.

- 4. Die BRD fordert mit dem die alleinige Rechtsnachfolge des Deutschen Reiches auf internationaler Ebene ein.

- 5. Das geteilte Deutschland ist eine der

Fronten

im -

Erstelle gemeinsam mit einer Mitschülerin/einem Mitschüler ein digitales Schaubild (M2), in dem Ihr die Beziehung zwischen BRD und DDR in den 50er und 60er Jahren veranschaulicht. Stelle beeinflussende Faktoren und deren Auswirkungen vergleichend gegenüber. Berücksichtige die Begriffe der Aufgabe 2. (20 Minuten)

M2: digitales Schaubild

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/prufungsleistung-geschichtsdidaktik-handreichung

2. Entspannung und Aufrüstung

- Die deutsch-deutschen Beziehungen

in den 1970er und 1980er Jahren

Entspannung und Aufrüstung- Die deutsch-deutschen Beziehungen

in den 1970er und 1980er Jahren

(3 Minuten)

- Klicken Sie doppelt oder auf den Stift, um den Inhalt direkt im rechten Menü zu bearbeiten.

- Nutzen Sie den roten Zauberpinsel oben rechts im Menü des Bausteins, um seinen Inhalt zu leeren.

M3: Erklärvideo

- Klicken Sie doppelt oder auf den Stift, um den Inhalt direkt im rechten Menü zu bearbeiten.

- Nutzen Sie den roten Zauberpinsel oben rechts im Menü des Bausteins, um seinen Inhalt zu leeren.

M4: Katalog

Kriterien | Dokumentenkatalog M4 |

|---|---|

Betreiber | |

Finanzierung | |

Quellen (Typus + Verfügbarkeit) |

Die BRD und die DDR entwickeln gutnachbarliche Beziehungen zueinander auf der Grundlage der . Sie bekräftigen die der zwischen ihnen bestehenden Grenze jetzt und in der Zukunft.

Beurteilt die Aussage von Egon Bahr zum Grundlagenvertrag, indem ihr einen Kommentar formuliert. Arbeitet gemeinsam mit M5. (8 Minuten)

- Klicken Sie doppelt oder auf den Stift, um den Inhalt direkt im rechten Menü zu bearbeiten.

- Nutzen Sie den roten Zauberpinsel oben rechts im Menü des Bausteins, um seinen Inhalt zu leeren.

Bisher hatten wir keine Beziehungen. Jetzt werden wir schlechte Beziehungen haben. Und das ist der Fortschritt.

M5: digial arbeiten

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/prufungsleistung-geschichtsdidaktik-handreichung

3. Auf dem Weg zur Einheit

- Die deutsch-deutschen Beziehungen Ende

der 1980er Jahre

Auf dem Weg zur Einheit- Die deutsch-deutschen Beziehungen Ende

der 1980er Jahre

- Klicken Sie doppelt oder auf den Stift, um den Inhalt direkt im rechten Menü zu bearbeiten.

- Nutzen Sie den roten Zauberpinsel oben rechts im Menü des Bausteins, um seinen Inhalt zu leeren.

(3 Minuten)

- Klicken Sie doppelt oder auf den Stift, um den Inhalt direkt im rechten Menü zu bearbeiten.

- Nutzen Sie den roten Zauberpinsel oben rechts im Menü des Bausteins, um seinen Inhalt zu leeren.

M6: Video Mauerfall

- Klicken Sie doppelt oder auf den Stift, um den Inhalt direkt im rechten Menü zu bearbeiten.

- Nutzen Sie den roten Zauberpinsel oben rechts im Menü des Bausteins, um seinen Inhalt zu leeren.

M7: Erklärvideo

SIEGLINDE GUTSCHE und

ANETTE JÜNGER und vervollständige die Tabelle T2. (15 Minuten)

- Klicken Sie doppelt oder auf den Stift, um den Inhalt direkt im rechten Menü zu bearbeiten.

- Nutzen Sie den roten Zauberpinsel oben rechts im Menü des Bausteins, um seinen Inhalt zu leeren.

Zeitzeugenbericht, Ost | Zeitzeugenbericht, West | |

|---|---|---|

Wo wurde der 9.November erlebt? | ||

Wie wird die Stimmung beschrieben? | ||

Wie wird das Erlebnis bewertet?(Emotionalität) |

Freiheits- und Einheitsdenkmalentstehen. Informiere Dich in M8 über den Siegerentwurf und dessen Rezeption. (3 Minuten)

- Klicken Sie doppelt oder auf den Stift, um den Inhalt direkt im rechten Menü zu bearbeiten.

- Nutzen Sie den roten Zauberpinsel oben rechts im Menü des Bausteins, um seinen Inhalt zu leeren.

M8: Website

- Klicken Sie doppelt oder auf den Stift, um den Inhalt direkt im rechten Menü zu bearbeiten.

- Nutzen Sie den roten Zauberpinsel oben rechts im Menü des Bausteins, um seinen Inhalt zu leeren.

M9: Klassengalerie

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/prufungsleistung-geschichtsdidaktik-handreichung

4. Der Mauerfall im Spiegel der Zeitzeugen*innen

- Klicken Sie doppelt oder auf den Stift, um den Inhalt direkt im rechten Menü zu bearbeiten.

- Nutzen Sie den roten Zauberpinsel oben rechts im Menü des Bausteins, um seinen Inhalt zu leeren.

Person XY (fiktiv) | Zeitzeuge | |

|---|---|---|

Angaben Interviewpartner*in (Name, Geschlecht, Alter, Beruf) | Gerda Meier, weiblich, 54, Beamtin | |

Inhaltliche Schwerpunkte des Zeitzeugenberichtes | G. Meier berichtet von ihren Erfahrungen/Ängsten, bezugnehmend auf die Grenzöffnung und die damit einhergehenden Sorgen | |

Hinweise zum Erleben des Mauerfalls/ Bewertung der Ereignisse | G. Meier gehörte nicht zu denjenigen, die sich sofort auf den Weg zur Grenze gemacht haben. Sie hatte eine - in ihrer Lebenswirklichkeit nicht unbegründete - Angst, dass die Staatsführung nur die besonders | |

Meine Beurteilung des Zeitzeugenberichtes | Ich schätze den Zeitzeugenbericht von Person XY realistisch (unrealistisch) ein, weil ... |

Du kannst die Tabelle auch digital ausfüllen (M10)

M10: Dokumentvorlage

- Klicken Sie doppelt oder auf den Stift, um den Inhalt direkt im rechten Menü zu bearbeiten.

- Nutzen Sie den roten Zauberpinsel oben rechts im Menü des Bausteins, um seinen Inhalt zu leeren.

M9: Klassengalerie

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/prufungsleistung-geschichtsdidaktik-handreichung

Erwartungshorizont A

1. Entfremdung

- Die Beziehung der beiden deutschen Staaten

in den 1950er und 1960er Jahren

Entfremdung- Die Beziehung der beiden deutschen Staaten

in den 1950er und 1960er Jahren

Beachte dabei folgende Bereiche:

Wirtschaft: Soziale Marktwirtschaft und Wirtschaftswunder vs. Planwirtschaft und Versorgungsmängel

Politik: Alleinvertretungsanspruch vs. Zwei-Staaten-Theorie

Gesellschaft: Konsum vs. Widerstand

1. Die Einbindung in den Kreis der westlichen Demokratien mit dem Ziel der Erreichung der Souveränität wird als Westbindung bezeichnet.

2. Der Volksaufstand vom 17. Juni 1953 ist in der BRD bis 1990 Tag der deutschen Einheit

.

3. Die Deutsche Frage

nach Wiedervereinigung gipfelt in der Zwei-Staaten-Theorie der UdSSR und dem Alleinvertretungsanspruch der BRD.

4. Die BRD fordert mit dem Alleinvertretungsanspruch die alleinige Rechtsnachfolge des Deutschen Reiches auf internationaler Ebene ein.

5. Das geteilte Deutschland ist eine der Fronten

im Kalten Krieg.

Erstelle gemeinsam mit einem Mitschüler*in ein digitales Schaubild (M2) , in dem Ihr die Beziehung zwischen BRD und DDR in den 50er und 60er Jahren veranschaulicht. Eine mögliche Umsetzung findet ihr im Vorschlag M3. (20 Minuten)

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/prufungsleistung-geschichtsdidaktik-handreichung

2. Entspannung und Aufrüstung

- Die deutschen Beziehungen

in den 1970er und 1980er Jahren

Entspannung und Aufrüstung- Die deutschen Beziehungen

in den 1970er und 1980er Jahren

(3 Minuten)

- Klicken Sie doppelt oder auf den Stift, um den Inhalt direkt im rechten Menü zu bearbeiten.

- Nutzen Sie den roten Zauberpinsel oben rechts im Menü des Bausteins, um seinen Inhalt zu leeren.

- Klicken Sie doppelt oder auf den Stift, um den Inhalt direkt im rechten Menü zu bearbeiten.

- Nutzen Sie den roten Zauberpinsel oben rechts im Menü des Bausteins, um seinen Inhalt zu leeren.

Kriterien | Dokumentenkatalog M5 |

Betreiber | Deutsches Historisches Institut |

Finanzierung | Max Kade Foundation, ZEIT-Stiftung, The Friends of the German Historical Institute, Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz, IEG-Maps, Deutsche Forschungsgemeinschaft |

Quellen (Typus + Verfügbarkeit) | Bildquellen + Karten (als Aufnahme) , Dokumente (als Abschriften) |

Die BRD und die DDR entwickeln gutnachbarliche Beziehungen zueinander auf der Grundlage der Gleichberechtigung. Sie bekräftigen die Unverletzlichkeit der zwischen ihnen bestehenden Grenze jetzt und in der Zukunft.

Zustimmung: Kann als ein Wendepunkt betrachtet werden (de facto Anerkennung der DDR (territoriale Integrität, gewaltlose Streitschlichtung, Selbstbestimmung))

Ablehnung: weitere Fokussierung der Wiedervereinigung, keine Botschaften, keine Anerkennung (de jure)

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/prufungsleistung-geschichtsdidaktik-handreichung

3. Auf dem Weg zur Einheit

- Die deutsch-deutschen Beziehungen Ende der

1980er Jahre

Auf dem Weg zur Einheit- Die deutsch-deutschen Beziehungen Ende der

1980er Jahre

- Fluchtbewegung aus DDR

- Plan: Gewährung der Reisefreiheit

- fehlerhafte Bekanntgabe auf Pressekonferenz

ANETTE JÜNGER und vervollständige die Tabelle T2. (15 Minuten)

Zeitzeugenbericht, Ost | Zeitzeugenbericht, West | |

|---|---|---|

Wo wurde der 9. November erlebt? | Radiobekanntgabe, Nachtzug von Erfurt nach Berlin, schnellsten Weg zur Grenze | Fernseher, Checkpoint Charlie |

Wie wird die Stimmung beschrieben? | Wahnsinn, Tumult | relativ ruhig zu Hause, aufgeregt, gespannt, Jubel, Ostdeutsche = Tränen |

Wie wird das Erlebnis bewertet? (Emotionalität) | Angst, dass es nicht dauerhaft ist | Ungläubigkeit (Scherz?), unbeteiligt |

Freiheits- und Einheitsdenkmalentstehen. Informiere Dich in M9 über den Siegerentwurf und dessen Rezeption. (3 Minuten)

- begehbare Schale, die sich durch Interaktion der Besucher langsam neigt (Einheitswippe)

- Klicken Sie doppelt oder auf den Stift, um den Inhalt direkt im rechten Menü zu bearbeiten.

- Nutzen Sie den roten Zauberpinsel oben rechts im Menü des Bausteins, um seinen Inhalt zu leeren.

Möglichkeit Denkmal: geteilte Straße, zwei Richtungsfahrspuren (Wiedervereinigung, Teilung) --> Trabi biegt Richtung Wiedervereinigung ab (Ostdeutsche haben Mauerfall herbeigeführt)

Möglichkeit Karikatur: zusammenwachsende Deutsche Eiche, Deutscher Michel links und rechts (West und Ost) unterschiedlich gekleidet

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/prufungsleistung-geschichtsdidaktik-handreichung

4. Der Mauerfall im Spiegel der Zeitzeugen

- Euphorie und/oder Unsicherheit

- Betrachtung als Befreiung (Chance) oder Rückschlag (vgl. unterschiedliche Gedächtnisse)

mögliche Ursachen: unterschiedliche Biografien, Herkunft, Alter, Bildungsmöglichkeiten, Erziehung, Sozialisation

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/prufungsleistung-geschichtsdidaktik-handreichung

Erwartungshorizont B

1. Entfremdung

- Die Beziehung der beiden deutschen Staaten

in den 1950er und 1960er Jahren

Entfremdung- Die Beziehung der beiden deutschen Staaten

in den 1950er und 1960er Jahren

1. Die Einbindung in den Kreis der westlichen Demokratien mit dem Ziel der Erreichung der Souveränität wird als Westbindung bezeichnet.

2. Der Volksaufstand vom 17. Juni 1953 ist in der BRD bis 1990 Tag der deutschen Einheit

.

3. Die Deutsche Frage

nach Wiedervereinigung gipfelt in der Zwei-Staaten-Theorie der UdSSR und dem Alleinvertretungsanspruch der BRD.

4. Die BRD fordert mit dem Alleinvertretungsanspruch die alleinige Rechtsnachfolge des Deutschen Reiches auf internationaler Ebene ein.

5. Das geteilte Deutschland ist eine der Fronten

im Kalten Krieg.

Erstelle gemeinsam mit einer Mitschülerin/einem Mitschüler ein digitales Schaubild, in dem Ihr die Beziehung zwischen BRD und DDR in den 50er und 60er Jahren veranschaulicht. Stelle beeinflussende Faktoren und deren Auswirkungen vergleichend gegenüber. Berücksichtige die Begriffe der Aufgabe 2. (20 Minuten)

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/prufungsleistung-geschichtsdidaktik-handreichung

2. Entspannung und Aufrüstung

- Die deutschen Beziehungen

in den 1970er und 1980er Jahren

Entspannung und Aufrüstung- Die deutschen Beziehungen

in den 1970er und 1980er Jahren

(3 Minuten)

Kriterien | Dokumentenkatalog M4 |

Betreiber | Deutsches Historisches Institut |

Finanzierung | Max Kade Foundation, ZEIT-Stiftung, The Friends of the German Historical Institute, Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz, IEG-Maps, Deutsche Forschungsgemeinschaft |

Quellen (Typus + Verfügbarkeit) | Bildquellen + Karten (als Aufnahme) , Dokumente (als Abschriften) |

Die BRD und die DDR entwickeln gutnachbarliche Beziehungen zueinander auf der Grundlage der Gleichberechtigung. Sie bekräftigen die Unverletzlichkeit der zwischen ihnen bestehenden Grenze jetzt und in der Zukunft.

Beurteilt die Aussage von Egon Bahr zum Grundlagenvertrag, indem ihr einen Kommentar formuliert. Arbeitet gemeinsam mit M5. (8 Minuten)

Kann als ein Wendepunkt betrachtet werden. Aussage muss differenziert begründet werden.

vorher: fehlende Anerkennung (keine Beziehungen)

jetzt: de facto Anerkennung der DDR (territoriale Integrität, gewaltlose Streitschlichtung, Selbstbestimmung), aber nicht de jure --> Fokussierung der Wiedervereinigung

keine Botschaften, aber ständige Vertretungen

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/prufungsleistung-geschichtsdidaktik-handreichung

3. Auf dem Weg zur Einheit

- Die deutsch-deutschen Beziehungen Ende der

1980er Jahre

Auf dem Weg zur Einheit- Die deutsch-deutschen Beziehungen Ende der

1980er Jahre

- Fluchtbewegung aus Ostdeutschland (Reisefreiheit?)

- Pressekonferenz Günter Schabowski (fehlerhafte Bekanntgabe neuer Verordnung, unverzüglich

, keine Information der Beamten)

ANETTE JÜNGER und vervollständige die Tabelle T2. (15 Minuten)

Zeitzeugenbericht, Ost | Zeitzeugenbericht, West | |

|---|---|---|

Wo wurde der 9. November erlebt? | Radiobekanntgabe, Nachtzug von Erfurt nach Berlin, schnellster Weg zur Grenze | Fernseher, Checkpoint Charlie |

Wie wird die Stimmung beschrieben? | Wahnsinn, Tumult, wunderschön, z.T. Aggressivität, kein Drängeln | relativ ruhig zu Hause, aufgeregt, gespannt, Jubel, Ostdeutsche = Tränen |

Wie wird das Erlebnis bewertet? (Emotionalität) | Angst, dass es nicht dauerhaft ist, Familienzusammenführung, dennoch Heimatverbundenheit | Ungläubigkeit (Scherz?), unbeteiligt |

Freiheits- und Einheitsdenkmalentstehen. Informiere Dich in M8 über den Siegerentwurf und dessen Rezeption. (3 Minuten)

- begehbare Schale, die sich durch Interaktion der Besucher langsam neigt (Einheitswippe)

eine Möglichkeit/Interpretation: geteilte Straße, zwei Richtungsfahrspuren (Wiedervereinigung, Teilung) --> Trabi biegt Richtung Wiedervereinigung ab (Ostdeutsche haben Mauerfall herbeigeführt)

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/prufungsleistung-geschichtsdidaktik-handreichung

4. Der Mauerfall im Spiegel der Zeitzeugen

mögliche Gemeinsamkeiten: Euphorie, Unsicherheit

mögliche Unterschiede: soziale Schicht, Bildung, Schwerpunktsetzung Befreiung (Chance), Rückschlag (vgl. unterschiedliche Gedächtnisse)

mögliche Ursachen: unterschiedliche Biografien, Herkunft, Alter, Bildungsmöglichkeiten, Erziehung, Sozialisation

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/prufungsleistung-geschichtsdidaktik-handreichung

Vorschlag Leistungsüberprüfung

Die Leistungsüberprüfung kann in Form einer sonstigen Leistung anknüpfend an die Aufgabe zur Gestaltung des Denkmals stattfinden. Diese umfasst das Formulieren einer Rede anlässlich einer Gedenkfeier zum 30-jährigen Jubiläum des Mauerfalls in Leipzig zur Gewährleistung des Regionalbezugs. Bei dieser sollen sich die SuS in die Lage des Architekten des Denkmals hineinversetzen und dieses beschreiben. Dabei sollen sie ebenfalls ihr erlerntes Wissen zur Entwicklung der deutsch-deutschen Beziehungen seit 1945 einbinden sowie Auswirkungen in ihrer heutigen Lebenswelt aufzeigen, welche durch die 40 jährige Teilung entstanden sind und teilweise bis heute trotz Einheit nachwirken. So fördert diese Aufgabe nicht nur eine Vielzahl von Kompetenzen wie die Orientierungs-, Interpretations- oder geschichtskulturelle Kompetenz und das kollektive Gedächtnis zur Erzeugung eines Geschichtsbewusstseins, sondern auch die Fähigkeit, eigene Positionen zu politischen und oft umstrittenen, multiperspektivischen Thematiken sachgerecht zu begründen. So soll auch im Hinblick der Gattung die Rede nicht nur formuliert, sondern auch innerhalb von 10 bis 15 Minuten vorgetragen werden. Unter Berücksichtigung der Umstände der Pandemie und zur Förderung der Medienkompetenz kann diese auch aufgenommen und der Klasse mithilfe eines digitalen Tools präsentiert werden. So wird auch die Vortragsweise bewertet. Diese umfasst eine klare Strukturierung der Rede in Einleitung, Hauptteil und Schluss, in welchen die SuS Argumente aufführen und begründen. Obwohl die Rede unter Hilfenahme der Verschriftlichung vorgetragen werden kann, werden Blickkontakt, Körperhaltung sowie die Sprach- und Ausdrucksweise bewertet, wenn auch niedriger gewichtet. So wird die Form einer Rede berücksichtigt - verstärkt durch Adressaten- und Anlassorientierung. Als Ziel, Erlerntes über die deutsche Vergangenheit mit deren aktueller Gestalt zu verknüpfen, wird größeres Augenmerk auf die inhaltliche Vollständigkeit gelegt. Diese umfasst die Beschreibung der Form und Gestalt des Denkmals und wichtige Aspekte der Entwicklung in den beiden deutschen Staaten und deren Beziehungen zueinander. Im Anschluss sollen bis heute spürbare Auswirkungen in einer Bandbreite von Errungenschaften bis "Baustellen" sowie ein sachfundiertes, begründetens Urteil zur deutschen Einheit und/oder dem Mauerfall dargelegt werden.

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/prufungsleistung-geschichtsdidaktik-handreichung

Name:

Datum:

Bewetungskriterien | erreichbare Punkte | erreichte Punkte |

|---|---|---|

Körpersprache (Nonverbales): -Blickkontakt -Mimik -Körperhaltung | 3 | |

Vortragsweise: -Lautstärke -Sprechtempo | 2 | |

Ausdruck: -angemessene Wortwahl -Adressaten- und Anlassbezogenheit -Satzbau | 3 | |

Strukturierung: -Gliederung (Einleitung, Hauptteil, Schluss) -Argumentation -Zeitmanagement | 4 | |

Inhalt: -Vorstellung Entwurf -Entwicklung bis 1990 -heutige Auswirkungen | 18 | |

Gesamtpunktzahl |

Note:

Note | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|---|---|---|---|---|---|---|

Punkte | 30-28 | 2 | 23-19 | 18-15 | 14-7,5 | 7-0 |

Prozent | -95% | -80% | -65% | -50% | -25% | unter 25% |

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/prufungsleistung-geschichtsdidaktik-handreichung

Erwartungshorizont (Inhalt)

Punkte | ||

Vorstellung des Denkmalentwurfs | Beschreibung der Äußerlichkeit und Begründung der Gestaltung | 2 |

Bereich 1: Entfremdung | Darstellung der gegensätzlichen Entwicklungen: Ostorientierung: Planwirtschaft, 2-Staaten-Theorie. Mangelwirtschaft Westorientierung: Soziale Marktwirtschaft, Alleinvertretungsanspruch, Wirtschaftswunder | jeweils 3 auf Ostorientierung und Westorientierung |

Bereich 2: Annäherung | Grundlagenvertrag von 1971 und Erklärung als de facto Anerkennung der staatlichen Souveränität | 2 |

Bereich 3: Mauerfall | Umstände des Mauerfalls: Fluchtbewegung führt zu Druck; Reisefreiheit, Pressekonferenz | 3 |

Gegenwartsbezug | Auswirkungen wie beispielsweise Lohnunterschiede (vgl. dazu Rentenunterschiede der Frauen), Infrastruktur | 2 |

abschließende Beurteilung | u.a. viel erreicht, aber: unterschiedliche Prägung der Menschen durch Teilung; bestehende Unterschiede | 3 |

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/prufungsleistung-geschichtsdidaktik-handreichung