Die Übergänge zwischen den verschiedenen Aggregatzuständen haben natürlich auch verschiedene Bezeichnungen. Die Bezeichnungen unterscheiden sich auch, je nachdem ob Wärme nötig (rot) ist oder abgegeben (blau) wird.

Wenn ein Körper fest ist haben die Teilchen den geringsten Abstand zueinander. Dadurch hat man in einem bestimmten Volumen, zum Beispiel in 1 cm³ Feststoff, die meisten Teilchen des Stoffes. In 1 cm³ flüssigem Stoff sind weniger Teilchen. In 1 cm³ Gas des selben Stoffes sind die wenigsten Teilchen.

Damit ist auch 1 cm³ des Feststoffes am schwersten. Diesen Zusammenhang zwischen Volumen V und Masse m bezeichnet man in den Naturwissenschaften als Dichte.

Die Dichte ist das Verhältnis aus Masse und Volumen. Dazu wird die Masse durch das Volumen geteilt. Häufig wird als Einheit(-en) cm3g benutzt.

Beispiel:

Ein Eisenwürfel hat ein Volumen von 8 cm³ und wiegt 62,4 g. Dann lässt sich die Dichte von Eisen folgendermaßen berechnen:

Dichte=8cm362,4g=7,8cm3g

Masse: m

Einheit

Abkürzung

Umrechnung zur nächsten Einheit

Gramm

g

⋅ 1 000

Kilogramm

kg

⋅ 1 000

Tonne

t

Die Masse beschreibt wieviel Materie vorhanden ist und wird häufig in g oder kg oder t angegeben.

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/r7-uebergaenge-aggregatzustaendedichte

Volumen: V

Einheit

Abkürzung

Umrechnung zur nächsten Einheit

Kubikmillimeter

mm³

⋅ 1 000

Kubikzentimeter

Milliliter

cm³

ml

⋅ 1 000

Kubikdezimeter

Liter

dm³

l

⋅ 1 000

Kubikmeter

m³

⋅ 1000 000

Kubikkilometer

km³

Volumen oder der Rauminhalt beschreibt wieviel Platz an Raum in einem Gegenstand ist (zum Beispiel in einem Messbecher) oder wie viel Platz etwas einnimmt (zum Beispiel das Wasser in Deiner Wasserflasche). Das Volumen wird häufig in cm³ oder m³ angegeben. Für Flüssigkeiten sind auch ml oder l im Gebrauch.

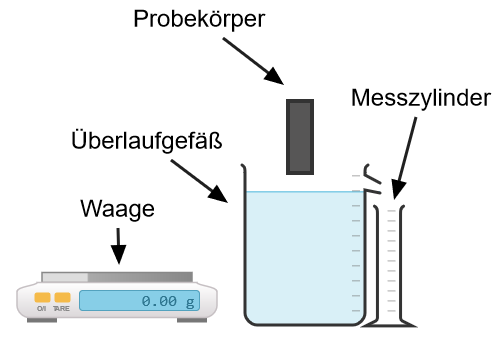

Messübung Dichtebestimmung

Um Stoffe zu identifizieren kann man ihre Dichte bestimmen. Dafür benötigt man die Masse und das Volumen. Die Masse wird einfach durch wiegen bestimmt. Das Volumen kann bei gleichförmigen Körpern berechnet werden. Wenn der Körper ungleichförmig ist oder man nicht rechnen möchte, dann kann man durch die Wasserverdrängung in einem Überlaufgefäß das Volumen bestimmen.

Durchführung:

Das Überlaufgefäß wird mit Wasser befüllt, bis dieses voll ist. Der Messzylinder wird unter den Überlauf gestellt.

Zuerst wird der Probekörper gewogen um seine Masse zu bestimmen.

Anschließend wird der Probekörper in das Überlaufgefäß gegeben und das Volumen des übergetretenen Wassers im Messzylinder gemessen.

Jetzt kann die Dichte berechnet werden. Das Volumen in ml entspricht dem Volumen in cm³. Es wird jetzt einfach die Masse durch das Volumen geteilt, das Ergebnis ist die Dichte.

Stoff

Dichte [cm3g]

Holz

0,4 bis 0,8

Eisen

7,7 bis 7,9

Aluminium

2,8

Probekörper:

Masse = g

Volumen = cm³

Dichte = g/cm³

Stoff:

Probekörper:

Masse =

Volumen =

Dichte =

Stoff:

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/r7-uebergaenge-aggregatzustaendedichte

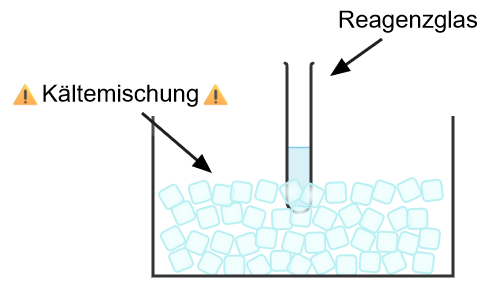

Aufbau:

Material:

Becherglas, Reagenzglas, Wasser, Eiswürfel, Salz

Durchführung:

Auf einem mit Wasser gefüllten Reagenzglas wird der Wasserstand markiert und es anschließend in die Kältemischung gestellt. Diese besteht aus Eis und Salz. Beim Auflösen entzieht das Salz der Umgebung Wärme und kühlt diese ab.

Beobachtung:

Das Wasser gefriert zu Eis. Das Eis hat sich ausgedehnt.

Erklärung:

Das Wasser verhält sich anomal, weil es sich , anstatt Volumen einzunehmen. Der Grund dafür ist, dass die Wasserteilchen beim Gefrieren Kristalle bilden, die mehr Platz einnehmen.

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/r7-uebergaenge-aggregatzustaendedichte

Um das Verhalten von Wasser beim Abkühlen genauer zu untersuchen gibt es einen komplizierteren Versuchsaufbau, den wir in der Schule so nicht machen, den Du aber digital nachvollziehen sollst.

Digitaler Versuch

Aufbau:

Material:

Thermometer, Kältemischung (Salz, Eis), Erlenmeyerkolben mit Stopfen mit Löchern und Glasrohr, Magnetrührer, Zentimeterskala

Der Erlenmeyerkolben wird so mit Wasser befüllt, das keine Luftblasen mehr darin sind. Im Erlenmeyerkolben ist das Magnetsteinchen des Magnetrührers. Das Wasser sollte höchstens 14°C warm sein.

Durchführung:

Der Erlenmeyerkolben wird in eine Kältemischung aus Eis, Wasser und Salz gestellt. Mit einem Magnetrührer wird das Magnetsteinchen in Rotation versetzt und das Wasser im Erlenmeyerkolben ständig durchgerührt. Es wird die Steighöhe in Abhängigkeit von der Temperatur während des Abkühlens gemessen.

Beobachtung:

Temperatur

[°C]

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4,6

4

3,2

2

1

0,6

Höhe

[cm]

16,7

14,7

12,7

10,9

9

8

7

6,3

5,8

5,4

5,2

5,1

5,2

5,7

6,4

6,7

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/r7-uebergaenge-aggregatzustaendedichte

Erklärung:

Trage die Werte aus der Tabelle oben unten in das Koordinatensystem ein.

Bei 4°C hat das Wasser das Volumen und damit die Dichte.

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/r7-uebergaenge-aggregatzustaendedichte

Die Anomalie des Wassers ist in der Natur wichtig für das Überleben von Wassertieren im Winter.

Im Sommer schichtet sich das Wasser so, das das wärmste oben ist und das kälteste (+4°C, abhängig von der Tiefe des Gewässers) am Grund.

Im Winter hat das Eis die geringste Dichte und schwimmt oben auf dem Wasser. Das wärmste ist dann das Wasser mit +4°C am Grund des Gewässers.

In der Natur finden wir weitere Phänomene bei denen Wärme die Ursache ist. Die Wetterphänomene Hochdruck- und Tiefdruckgebiete, Land- und Seewind und der Golfstrom sind mit Hilfe von Wärme bzw. Wärmeunterschieden erklärbar. Schau Dir die Texte, Bilder und Animation auf Leifiphysik zu dem Thema Konvektion in der Natur

an).

Wind zwischen Hoch- und Tiefdruckgebieten

Wenn bodennahe Luft erwärmt wird, kann sie mehr Feuchtigkeit aufnehmen, steigt aber wegen der geringeren Dichte nach . In der Höhe kühlt die warme feuchte Luft ab. Es bilden sich und es kann zu kommen. Am Boden sinkt der Luftdruck wegen der nach oben strömenden Luft, daher nennt man es .

Die Luft strömt in der Höhe zur Seite weg. Irgendwann sinkt die , wieder zum Boden herunter. Dort erwärmt sich die Luft. Der Luftdruck steigt, es entsteht ein . Wegen dem hohen Druck strömt die Luft zur Seite weg.

Tiefdruckgebiete werden mit einem abgekürzt und Hochdruckgebiete mit einem .

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/r7-uebergaenge-aggregatzustaendedichte

Land- und Seewind

Tagsüber erwärmt sich das Land und die Luft darüber als das Wasser. Die warme Luft steigt nach und strömt zum . Über dem Meer kühlt die Luft ab und nach unten. Die kühle Luft strömt zum Land als kühler .

Nachts kühlt das Land schneller ab, so dass das Wasser im Meer ist und die Luft über dem Meer wärmer ist und , abkühlt, über dem Land absinkt und als kühler in Richtung Meer strömt.

Golfstrom

Für uns als Wettermotor wichtige Wasserströmung gilt der Golfstrom. An der Ostküste , im Golf von Mexiko (auf Höhe des Äquators) wird das Meerwasser stark durch die Sonne . Das warme Wasser strömt an der Oberfläche des Atlantiks nach . Dabei gibt das warme Wasser Wärme an die Umgebung ab, auch in der Nähe von Europa, und beeinflusst damit das . Am Polarkreis kühlt das Wasser weiter ab, sinkt nach auf den Meeresgrund und strömt zurück in den Südatlantik.

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/r7-uebergaenge-aggregatzustaendedichte