Übersicht über mögliche Fehlerschwerpunkte

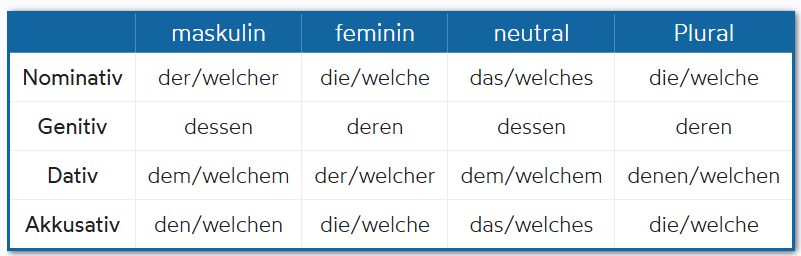

Kommasetzung:

- der bezieht sich auf den Steuermann und ist daher ein Relativpronomen

- Test: der ließe sich mit welcher durch ein weiteres Relativpronomen ersetzen

Konjunktiv:

Da wir uns in Analysen oft auf die Meinung anderer beziehen, verwenden wir dabei immer den Konjunktiv. Uns so wird kann zu könnte.

Satzbau

Der Satzbau im Nebensatz unterscheidet sich von dem im Hauptsatz darin, dass das Verb am Ende des Teilsatzes steht und und nicht an erster oder zweiter Stelle.

Der Inhalt von Franz Kafkas Parabel Der Steuermann lässt sich auf die menschliche Unsicherheit und das Fehlen von Kontrolle im eigenen Leben übertragen. Der Steuermann der scheinbar in einer Machtposition ist, wird durch den Matrosen und die Situation, die wächst ihm über den Kopf, als onmächtig und hilflos dargestellt. Dies kann symbolisieren, dass Menschen oft Glauben, dass Steuer ihres Lebens zu halten, aber von äußeren Kräften gelenkt oder bedroht werden.

das, dass:

- vor dass steht zwar immer ein Komma, aber auch vor das steht öfters ein Komma

- hier wird das verwendet, da es sich um das Steuer handelt und somit ein Artikel ist

- dass ist immer eine Konjunktion, die Nebensätze einleitet, um einen Hauptsatz mit einer zusätzlichen Information, Erklärung oder Meinung zu ergänzen

- das wird wiederum als Artikel, Relativ- oder Demonstrativpronomen verwendet

- Test: wenn statt dem das auch ein dieses, welches oder jenes passen würde, dann benutzt man das

- dass kann durch nichts ersetzt werden

Groß- und

Kleinschreibung:

glauben oder (der) Glauben

- Ausschlusskriterium: dass Menschen oft glauben enthält nur glauben als Verbmöglichkeit

- Test: dass Menschen oft der Glauben -> da sich kein Artikel einsetzen lässt, handelt es sich hierbei nicht um ein Substantiv und wird nicht großgeschrieben

Korrektur des Textes:

Der Inhalt von Franz Kafkas Parabel Der Steuermann lässt sich auf die menschliche Unsicherheit und das Fehlen von Kontrolle im eigenen Leben übertragen. Der Steuermann, der scheinbar in einer Machtposition ist, wird durch den Matrosen und die Situation, die ihm über den Kopf wächst, als ohnmächtig und hilflos dargestellt. Dies könnte symbolisieren, dass Menschen oft glauben, das Steuer ihres Lebens zu halten, aber von äußeren Kräften gelenkt oder bedroht werden.

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/satzgefuege-und-satzverbindungen

Was sind deine Fehlerschwerpunkte?- Aufgaben

Fehlerschwerpunkt

Fehler in deinem Text

(Verbesserung wie bei der Korrektur einer Arbeit)

Kommasetzung

Konjunktiv

Satzbau

das/dass

Groß- und Kleinschreibung

Alle weiteren Rechtschreibfehler

Du findest kaum Fehler? Hole dir einen Tipp zu deinen Fehlerschwerpunkten bei der Lehrkraft.

Überlegt, welche 1-2 Fehlerschwerpunkte ihr jeweils üben solltet.

1. Satzgefüge und ihre Verbindungen: lange und unvollständige Sätze vermeiden

2. Formulierungshilfen in Analysetexten

3. Umgangssprache und Füllwörter vermeiden

4. Häufige Wörter variieren

5. Zitate in den Text einbinden

Holt euch dafür die entsprechenden Arbeitsblätter beim Pult ab.

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/satzgefuege-und-satzverbindungen

1. Satzgefüge und ihren Verbindungen

Bei längeren Texten ist es wichtig einerseits Satzkonstruktionen zu bilden, um die Sachverhalte durch Nebensätze genauer zu beschreiben. Anderseits können lange Satzkonstruktionen oft zu Fehlern führen. Daher müssen hierbei einige Sachen beachtet werden.

Satzgefüge bilden

Normale Telefone werden weniger genutzt. Besonders seit es Smartphones gibt.

Diese Konstruktion ist misslungen, da der zweite Satz wie ein selbstständiger Hauptsatz verwendet wird, obwohl es sich um einen Nebensatz handelt.

Beachte, dass Nebensätze durch ihre unvollständige Bedeutung nie alleine stehen können.

In Texten darf es keine stichwortartigen Elemente geben, alle Gedanken müssen zu vollständigen Sätzen ausgebildet sein.

Ergibt der Satz als Ganzes Sinn?

In der Die Parabel Der Steuermann

, geschrieben von Franz Kafka, handelt von der Machtübernahme durch einen Matrosen.

Beim Formulieren komplexer Sätze muss man darauf achten, dass der Ausdruck und die Grammatik am Ende des Satzes noch zu dem Anfang des Satzes passt.

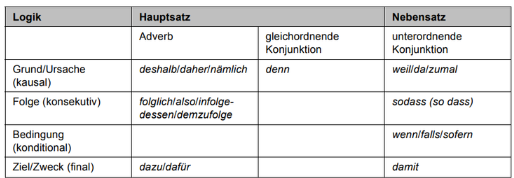

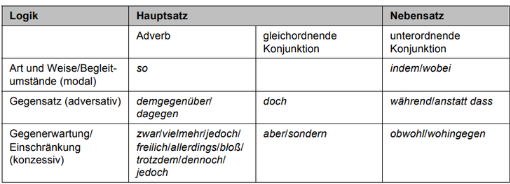

Sätze müssen sinnvoll verknüpft werden: Die richtige Konjunktion wählen

Doppelte Konjunktionen vermeiden

Wir sollten und anstrengen, weil wenn es gelingt, haben wir alle etwas davon.

Durch die doppelte Konjunktion klingt der Satz kompliziert. Weil stellt einen Grund und wenn eine Bedingung da, daher sollten diese beiden Zusammenhänge nacheinander dargestellt werden.

Wir sollten uns anstrengend, weil wir alle etwas davon haben, wenn es gelingt.

Und zuletzt: Zu lange und komplexe Schachtelsätze vermeiden!

Die Tür konnte, weil das Haus, wenn es - wie in diesem Fall - ...

Grundsätzlich unterstützen Nebensätze das Leseverständnis und ermöglichen es komplexe Sachverhalte besser dazustellen. Aber sobald Sätze zu viele untergeordnete Elemente haben, wird er für den Leser kompliziert und der Lesefluss wird gestört. Daher hier lieber den Satz in zwei vollständige Sätze aufteilen.

Aufgabe:

Passieren dir ähnliche Fehler wie in den Beispielen?

Überarbeite deine Satzkonstruktionen mithilfe dieses Ablaufs.

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/satzgefuege-und-satzverbindungen

2. Formulierungshilfen für Analysen

Formulierungen sollen helfen, dass dein Text sowohl flüssig, strukturiert und abwechslungsreich klingt. Hierfür gibt es einige Formulierungen, die man wie Satzbausteine am Anfang von Sätzen oder zum Verbinden von Sätzen nutzen kann.

Es wird deutlich, dass ...

Auffällig ist, dass ...

Im Mittelpunkt steht ...

Besonders hervorzuheben ist ...

Es zeigt sich, dass ...

Eine mögliche Interpretation ist, dass ...

Hierbei fällt auf, dass ...

Dies verdeutlicht, dass ...

Man kann erkennen, dass ...

Diese Passage lässt vermuten, dass ...

Es wird erkennbar, dass ...

Dies trägt dazu bei, dass ...

In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass ...

Es ist offensichtlich, dass ...

Dies lässt darauf schließen, dass ...

Interessant ist, dass ...

Zudem wird klar, dass ...

Zu beobachten ist, dass ...

... lässt sich als ... interpretieren

... wird dargestellt als ...

... könnte symbolisieren, dass ...

... unterstreicht die ...

... verstärkt die Eindringlichkeit der Situation

... wird sprachlich durch ... verstärkt

... lässt sich auf die Bildebene übertragen

... schildert die Begegnung zwischen ...

... könnte für ... stehen

... verdeutlichen das Gefühl von ...

Aufgabe:

Gibt es noch andere Wendungen, die du regelmäßig verwendest oder gerne in deinen schriftlichen Sprachgebrauch integrieren möchtest? Füge Sie auf der rechten Seite der Kästen hinzu.

Überarbeite danach deinen Text mithilfe dieser Satzbausteine.

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/satzgefuege-und-satzverbindungen

3. Umgangssprache und Füllwörter vermeiden

Hierbei kann es sich um einzelne Wörter als auch um ganze sprachliche Wendungen handeln, die nur im mündlichen und nicht sprachlichen Schriftgebrauch benutzt werden sollten.

Achte darauf in deinem Text ...

- keine Wörter zu verkürzen: hereinkommen und nicht reinkommen, herausgehen und nicht rausgehen, ...

- auch keine bekannten Verkürzungen zu nutzen, also Demonstration statt Demo, Prominenter statt Promi, ...

- Wörter zu verwenden, die du auch in anderen Texten lesen würdest, z.B. Der Lehrer wurde entlassen. statt Der Lehrer wurde rausgeschmissen.

Beim Schreiben von Texten sollte man darauf achten, nur wirklich sinntragende Wörter zu verwenden, um den Lesefluss nicht zu stören.

Suche in deinem Text nach unnötigen Wörtern, die du weglassen könntest, ohne dass sich der Sinn deines Textes ändern würde.

Hierbei kann es sich um Wörter wie quasi, ja voll, eigentlich, mal, eben, ... handeln.

Aufgabe: Untersuche deinen Text nach möglichen Füllwörter oder nach umgangssprachlichen Wörtern. Streiche sie aus deinem Text oder ersetze sie durch passendere Formulierungen.

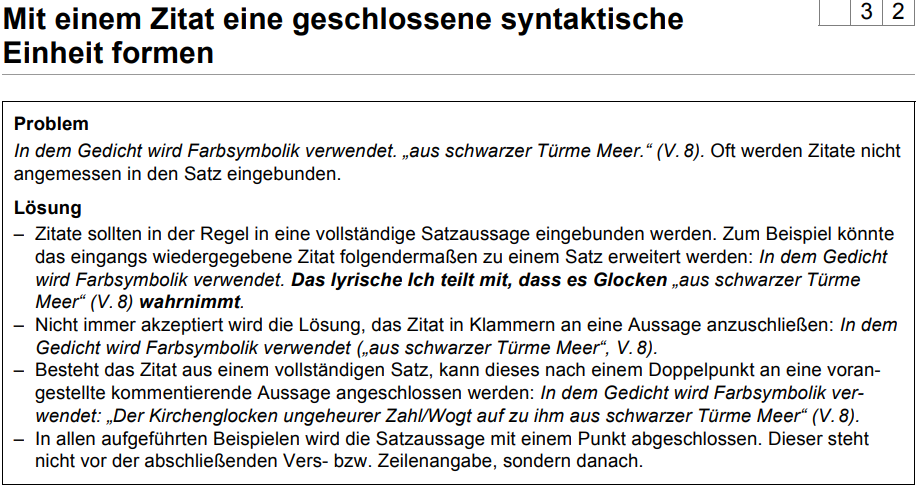

5. Zitate in den Text einbinden

Aufgabe: Zitate kommen bei der Analyse einer Parabel sowohl in der sprachlichen als auch in der inhaltlichen Analyse vor.

Untersuche , ob du in deinem Text ab und zu Zitate zur Verdeutlichung benutzt und ob du hierbei richtig zitierst. Korrigiere die falschen Zitate.

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/satzgefuege-und-satzverbindungen

4.Wörter variieren

Such in deinem Text nach Wörtern, die du öfters benutzt hast. Überlege, ob du diese durch andere Wörter mit der gleichen Bedeutung (= Synonyme) ersetzen kannst.

Häufige Wörter können z.B. sagen, machen, gut, schlecht, schön oder sein sein. Diese sind allerdings oft sehr allgemein, daher findest du unten aussagekräftigere Alternativen. Wichtig hierbei ist, dass nicht jedes Wort in jedem Zusammenhang passend ist!

Aufgabe: Suche weitere dieser Wörter in deinem Text und überlege dir Alternativen, die du in deinen Text einbaust, um ihn lebendiger zu machen.

sagen

Die Autorin sagt ... Dann sagt die Autorin... In Bezug auf den Sachverhalt sagt die Autorin ...

stattdessen: führt aus - gibt Hinweise - erklärt - informiert darüber - stellt fest - geht davon aus - macht sich Gedanken darüber - fasst zusammen - argumentiert

gut

ein gutes Essen

eine gute Lösung

ein gutes Wetter

stattdessen: sonnig, erfreulich, gemütlich, stimmungsvoll, sinnvoll, auserlesen, schön

schlecht

machen

Der Autor macht deutlich ...

Die Figur macht einen Ausflug.

Das macht der Hauptfigur Angst.

stattdessen: aufzeigen, auslösen, unternehmen, vorbereiten, erledigen, herstellen, erzielen

sein

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/satzgefuege-und-satzverbindungen