Bearbeiten Sie die Aufgaben auf dem Klausurpapier mit einem blauen oder schwarzen Stift. Zeichnungen werden mit angespitztem Bleistift angefertigt und mit blauem oder schwarzem Stift beschriftet. Um die volle Punktzahl zu erhalten, sollten Sie für das Lösen der Aufgaben stets den Rechenweg angeben. Achten Sie bei Textaufgaben auf einen Antwortsatz.

Viel Erfolg bei der Arbeit!

Hilfsmittelfreier Teil

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/vbgprkk4

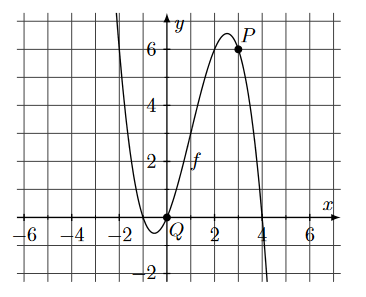

Ermitteln Sie zeichnerisch die Nullstelle der Tangente tp.

• immer gelten.

• nie gelten.

• nur in bestimmten Fällen gelten.

Begründen Sie Ihre Wahl.

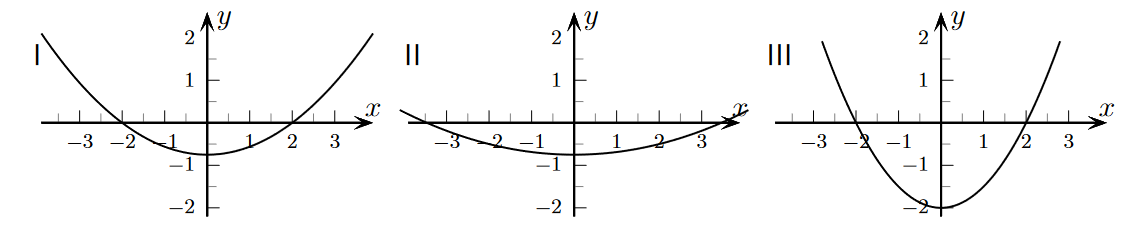

- Wenn f′(x)=0 gilt, dann hat der Graph von f bei x0 einen Sattelpunkt.

- Wenn f′(x)=0 und f′′(x)=0 ist, dann hat der Graph von f bei x0 einen Sattelpunkt.

- Wenn f′(1)=0 und f′′(1)=4 ist, dann hat der Graph von f in H(1|4) einen Hochpunkt.

- Wenn f′′(x)=0 und f′′′(x)>0 ist, dann hat der Graph von f′ an der Stelle x0 einen Tiefpunkt.

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/vbgprkk4

Hilfsmittel Teil

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/vbgprkk4

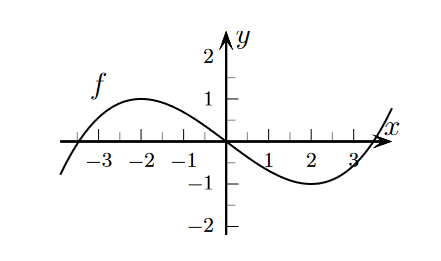

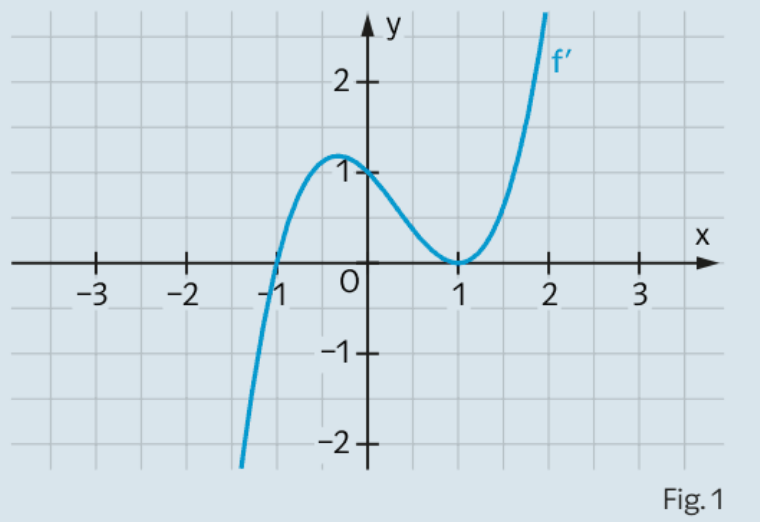

- Die Funktion f ist im Intervall

]-1;1[ streng monoton

zunehmend. - Die Funktion f hat zwischen

x=−1 und x=1 ein

Extremum. - Der Graph von f hat einen

Tiefpunkt. - Es kann sein, dass f keine

Nullstelle hat.

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/vbgprkk4

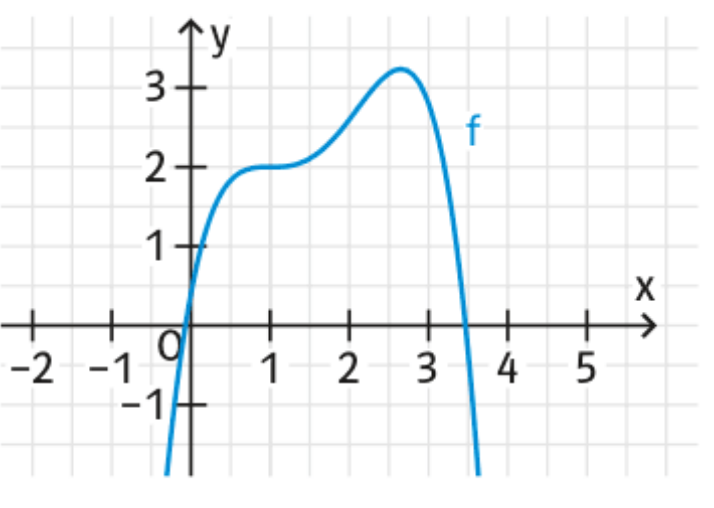

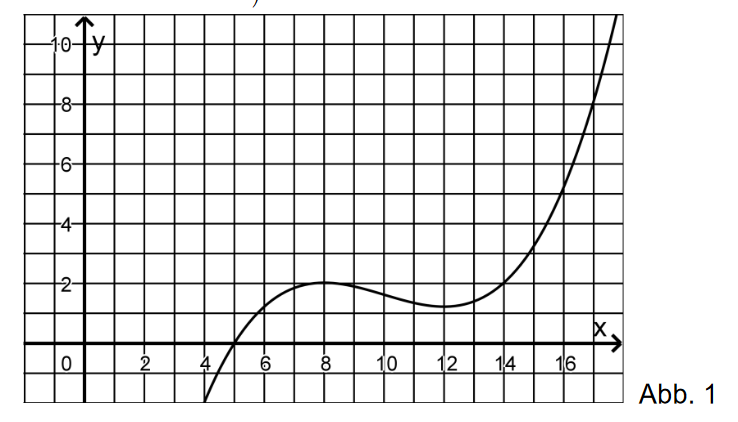

k(x)=401⋅(x3−30x2+288x−815) und x∈R.

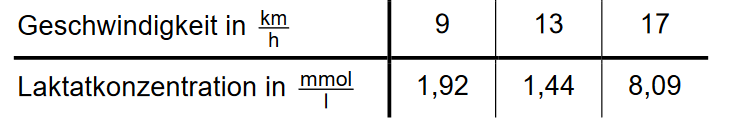

Die Abhängigkeit der Laktatkonzentration von der Geschwindigkeit kann für

8,5≤x≤17,5 modellhaft durch die Funktion k beschrieben werden. Dabei ist x die

Geschwindigkeit des Sportlers in Kilometer pro Stunde und k(x) die Laktatkonzentra-

tion in Millimol pro Liter ( lmmol ).

Berechnen Sie mit k(13) den theoretischen Wert der Laktatkonzentration.

Ermitteln Sie im Anschluss die prozentuale Abweichung der Laktatkonzentration zwischen dem berechneten und dem tatsächlich gemessenen Wert.

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/vbgprkk4

von 12hkm bis 17,5hkm

die mittlere Änderungsrate der Laktatkonzentration.

80 - 76 = 15 Punkte

-72 = 14 Punkte

- 68= 13 Punkte

- 64 = 12 Punkte

- 60= 11 Punkte

- 56 = 10 Punkte

- 52 = 9 Punkte

- 48 = 8 Punkte

- 44 = 7 Punkte

- 40 = 6 Punkte

- 36 = 5 Punkte

- 32 = 4 Punkte

- 28 = 3 Punkte

- 24 = 2 Punkte

- 20 = 1 Punkt

- 0 = 0 Punkte

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/vbgprkk4