Die drei ersten Evangelien des Neuen Testaments – Matthäus, Markus und Lukas – werden als synoptische Evangelien bezeichnet. Der Begriff stammt vom griechischen Wort „synopsis“ (= Zusammenschau) und deutet darauf hin, dass man diese Evangelien nebeneinander stellen und inhaltlich sowie sprachlich miteinander vergleichen kann. Tatsächlich zeigen sie eine große Übereinstimmung in Aufbau, Erzählstoff und sogar in der Wortwahl. Im Gegensatz dazu unterscheidet sich das Johannesevangelium deutlich durch seine Sprache, Theologie und Struktur.

Die synoptischen Evangelien berichten im Wesentlichen von denselben zentralen Ereignissen: Auftreten Johannes des Täufers, Wirken Jesu in Galiläa, seine Wundertaten und Gleichnisse, die Jüngerberufung sowie schließlich das Leiden, der Tod und die Auferstehung Jesu. Trotz vieler Gemeinsamkeiten gibt es jedoch Unterschiede in Details, Reihenfolge und Ausgestaltung einzelner Episoden. So erzählt etwa jedes Evangelium eigene Sonderguttexte, die nur dort vorkommen (z. B. die Kindheitsgeschichte bei Matthäus und Lukas, nicht aber bei Markus).

Diese auffällige Ähnlichkeit, verbunden mit einzelnen Unterschieden, wirft die sogenannte „Synoptische Frage“ auf: Wie sind diese drei Evangelien literarisch miteinander verwandt? Haben die Evangelisten voneinander abgeschrieben, oder nutzten sie gemeinsame Quellen?

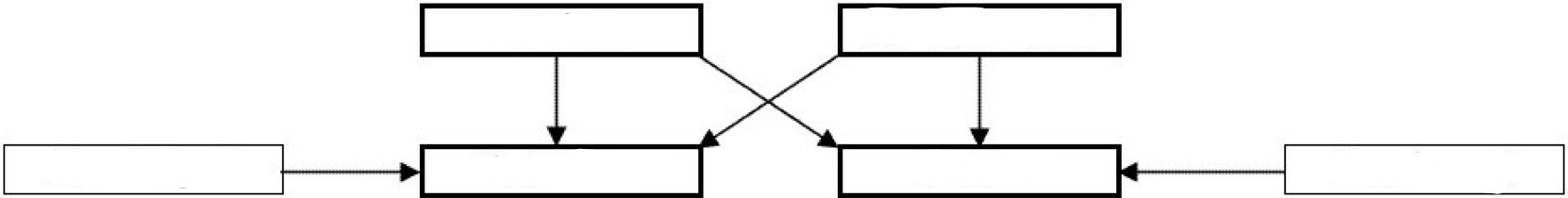

Die am weitesten verbreitete Antwort auf diese Frage ist die sogenannte Zwei-Quellen-Theorie. Ihr Ausgangspunkt ist, dass das Markusevangelium als das älteste Evangelium gilt (um 70 n. Chr.). Sowohl Matthäus als auch Lukas sollen Markus gekannt und als Vorlage verwendet haben. Damit lassen sich viele wörtliche Übereinstimmungen erklären. Zusätzlich nehmen Exegeten an, dass Matthäus und Lukas eine weitere gemeinsame Quelle nutzten: die hypothetische Logienquelle „Q“ (von „Quelle“). Sie soll eine Sammlung von Aussprüchen Jesu gewesen sein, die keine Passionsgeschichte enthielt, sondern vor allem Reden und Sprüche.

Das Material, das Matthäus und Lukas nur aus Markus übernahmen, nennt man „Markusstoff“. Den Stoff, den sie gemeinsam, aber unabhängig von Markus haben (z. B. die Bergpredigt oder Vaterunser), führt man auf Q zurück. Schließlich gibt es noch Texte, die einzigartig nur bei Matthäus vorkommen („Sondergut Matthäus“), und solche, die nur bei Lukas überliefert sind („Sondergut Lukas“). So setzt sich jedes Evangelium aus drei Bausteinen zusammen: Markustradition, Q-Tradition und eigenem Sondergut.

Die Zwei-Quellen-Theorie ist bis heute die am meisten akzeptierte Erklärung für die Verwandtschaft der synoptischen Evangelien, obwohl es auch alternative Modelle gibt, wie etwa die Annahme weiterer Zwischenquellen oder die „Farrer-Hypothese“, die eine direkte literarische Abhängigkeit von Lukas an Matthäus ohne Q annimmt. Doch im Religionsunterricht und in der Bibelwissenschaft dient die Zwei-Quellen-Theorie als anschauliche und gut nachvollziehbare Grundordnung, um die Entstehung der synoptischen Evangelien zu verstehen.

Die Beschäftigung mit den synoptischen Evangelien verdeutlicht, dass die Evangelisten nicht einfach „Berichterstatter“ waren, sondern theologische Autoren, die überlieferte Traditionen sammelten, gestalteten und mit eigener theologischer Absicht auswählten. Gerade für Schülerinnen und Schüler wird so klar: In der Zusammenschau der Evangelien ist die Gestalt Jesu Christi facettenreich und mehrdimensional überliefert – ein Ergebnis redaktioneller Arbeit und zugleich Ausdruck der lebendigen Erinnerung der frühen Gemeinden.

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/zwei-quellen-theorie-und-die-synoptischen-evangelien

https://www.tutory.de/entdecken/dokument/zwei-quellen-theorie-und-die-synoptischen-evangelien