https://www.tutory.de/mittelschule-sonthofen/dokument/qa-2025-nt

A: Zellen - Bausteine des Lebens

Zellen von Tieren und Pflanzen

Ordne die folgenden Zellarten ihren entsprechenden Funktionen zu.

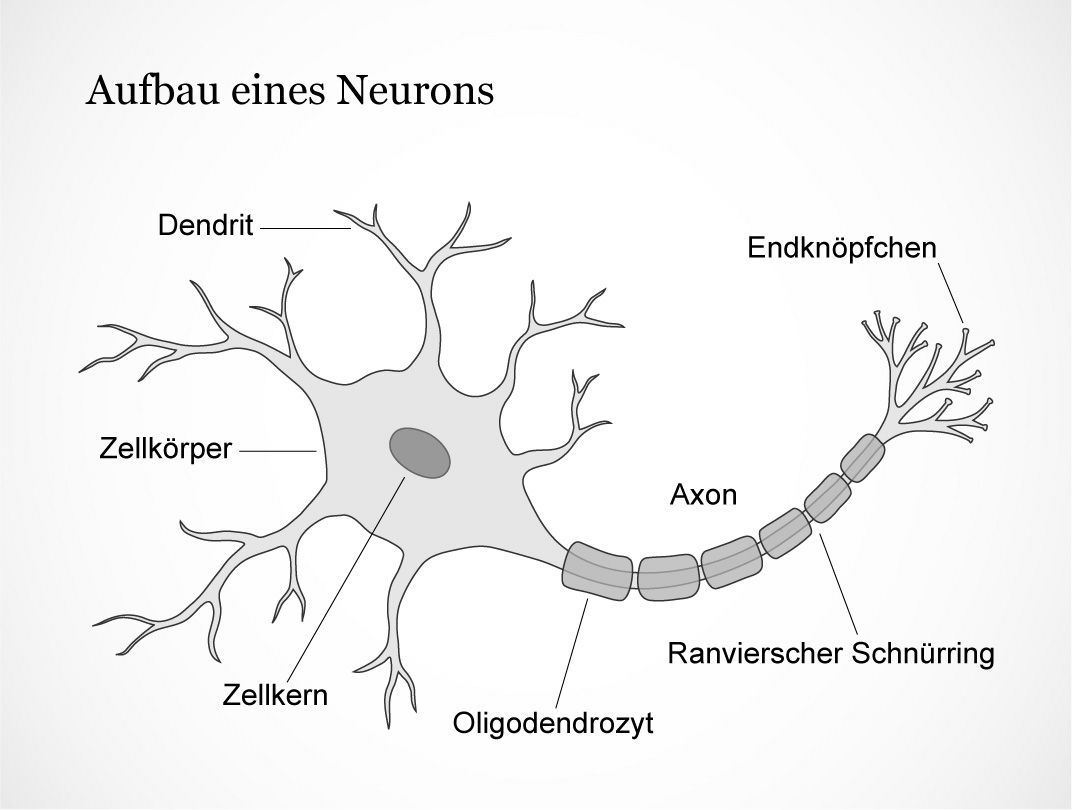

- Nervenzelle

- Rote Blutkörperchen

- Weiße Blutkörperchen

- Knochenmarkzelle

- Muskelzelle

- Transport von Sauerstoff

- Weiterleitung elektr. Impulse

- Bildung von neuem Blut

- Bewegung

- Abwehr von Krankheitserregern

Bauteil

Funktion

Bauteil

Funktion

Traubenzucker + Sauerstoff => +

Vererbung

Die verschiedenen Abschnitte des DNA-Fadens heißen . Sie enthalten die .

Meist sind mehrere Gene an der Ausprägung eines , wie z.B. Hautfarbe oder Körpergröße, beteiligt.

Die DNA besteht aus zwei Strängen, die miteinander verbunden sind. Diese sind schraubig umeinandergewunden. Man bezeichnet diese Form als .

https://www.tutory.de/mittelschule-sonthofen/dokument/qa-2025-nt

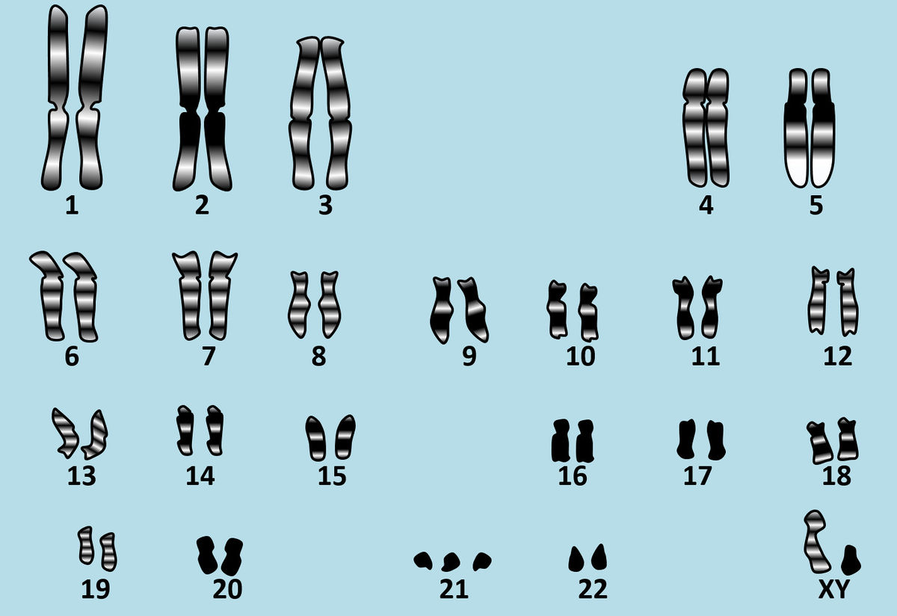

Chromosomen

und

https://www.tutory.de/mittelschule-sonthofen/dokument/qa-2025-nt

Veränderugen der Erbsubstanz

Dieser Fachbegriff lautet .

Genetisch bedingte Erkrankungen

https://www.tutory.de/mittelschule-sonthofen/dokument/qa-2025-nt

B: Angewandte Gentechnik

Pflanzen- und Tierzucht

Genmanipuation. Nenne ein klassiches Züchtungsverfahren aus der Landwirtschaft und nenne ein konkretes Beispiel.

Gentechnik: Chancen und Risiken

Anwendungsgebiet

Vorteil

Beispiel

Fischzucht

- Tiere weniger krankheitsanfällig

- wachsen schneller

- können Futter besser verarbeiten

- Transgener Atlantischer Lachs

Medizin für Menschen

Herstellung von Impfstoffen und Medikamenten

Insulin (aus transgenen Bakterien)

https://www.tutory.de/mittelschule-sonthofen/dokument/qa-2025-nt

Angewandte Gentechnik beim Menschen

https://www.tutory.de/mittelschule-sonthofen/dokument/qa-2025-nt

C: Radioaktivität

Entdeckung der Radioaktivität

Es heißt .

Es geht auch mit .

Strahlungsarten und Eigenschaften von Radioaktivität

Strahlungsart

Abschirmung durch

Alpha-Strahlung

Papier

Beta-Strahlung

Aluminiumplatte

Gamma-Strahlung

dicke Bleiplatte

https://www.tutory.de/mittelschule-sonthofen/dokument/qa-2025-nt

Natürliche und künstliche Radioaktivität

Quelle für natürliche radioaktive Strahlung

Bodenradioaktivität/Radon/kosmische Strahlung

Quelle für künstliche radioaktive Strahlung

Röntgenstrahlung/Kernkraftwerke/Kernwaffenversuche

Nutzen und Risiko von Radioaktivität

Nenne ein Beispiel.

C-14-Methodelässt sich das Alter von verstorbenen Lebewesen bstimmen. Wofür steht

C-14?

C-14-Methodeam Beispiel der Eismumie

Ötzi.

https://www.tutory.de/mittelschule-sonthofen/dokument/qa-2025-nt

D: Energieversorgung im Wandel

Energie aus dem Atomkern

https://www.tutory.de/mittelschule-sonthofen/dokument/qa-2025-nt

Kernenergie nutzen

in einem Kernkraftwerk? Beschrifte korrekt mit den Zahlen 1 bis 4.

- Dampferzeugung: Das erhitzte Wasser wird zu Dampf, der unter hohem Druck steht und expandiert.

- Kernspaltung: Die Kernspaltung von Atomkernen setzt Energie frei, die in Form von Wärme umgesetzt wird.

- Wärmeübertragung: Die freigesetzte Wärme wird an ein Kühlmedium, in der Regel Wasser, übertragen und erhitzt es.

- Stromerzeugung: Der Dampf treibt eine Turbine an, die wiederum einen Generator antreibt, der die mechanische Energie in elektrische Energie umwandelt.

durch Kernenergie.

Vorteile der Kernenergie

Die Kernenergie ist eine saubere Energiequelle, die keine Luftverschmutzung verursacht.

Die Kernenergie kann eine große Menge an Energie produzieren, um viele Menschen zu versorgen.

Nachteile der Kernenergie

Die Kernenergie kann gefährlich sein, wenn es zu Unfällen kommt, wie zum Beispiel einem Reaktorunfall.

Die Kernenergie produziert radioaktiven Abfall, der schwierig und teuer zu entsorgen ist.

https://www.tutory.de/mittelschule-sonthofen/dokument/qa-2025-nt

E: Informationsaufnahme und -verarbeitung beim Menschen

Das Nervensystem

Das Nervensystem ist das des menschlichen Körpers.

Alle und Vorgänge in unserem Körper werden von diesem System aus Nervenzellen gesteuert.

Das Nervensystem besteht aus dem mit und sowie dem

mit den Nervenzellen.

https://www.tutory.de/mittelschule-sonthofen/dokument/qa-2025-nt

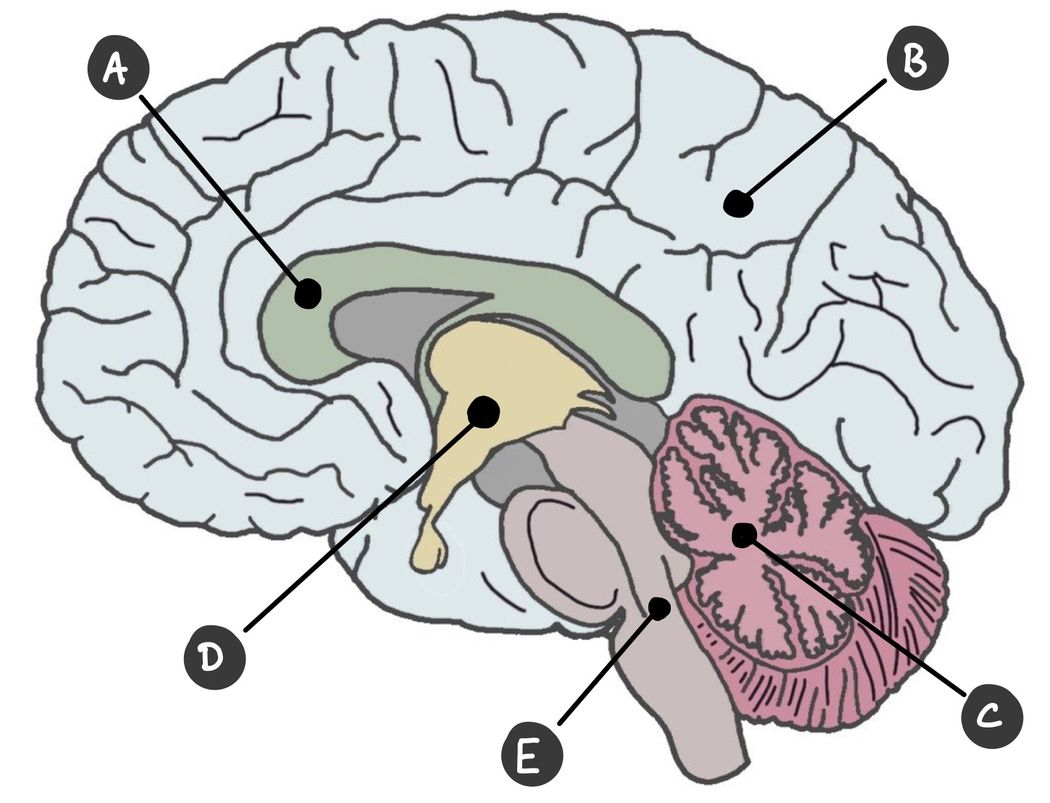

Das Gehirn

B

Großhirn

C

Kleinhirn

D

Zwischenhirn

E

Hirnstamm

https://www.tutory.de/mittelschule-sonthofen/dokument/qa-2025-nt